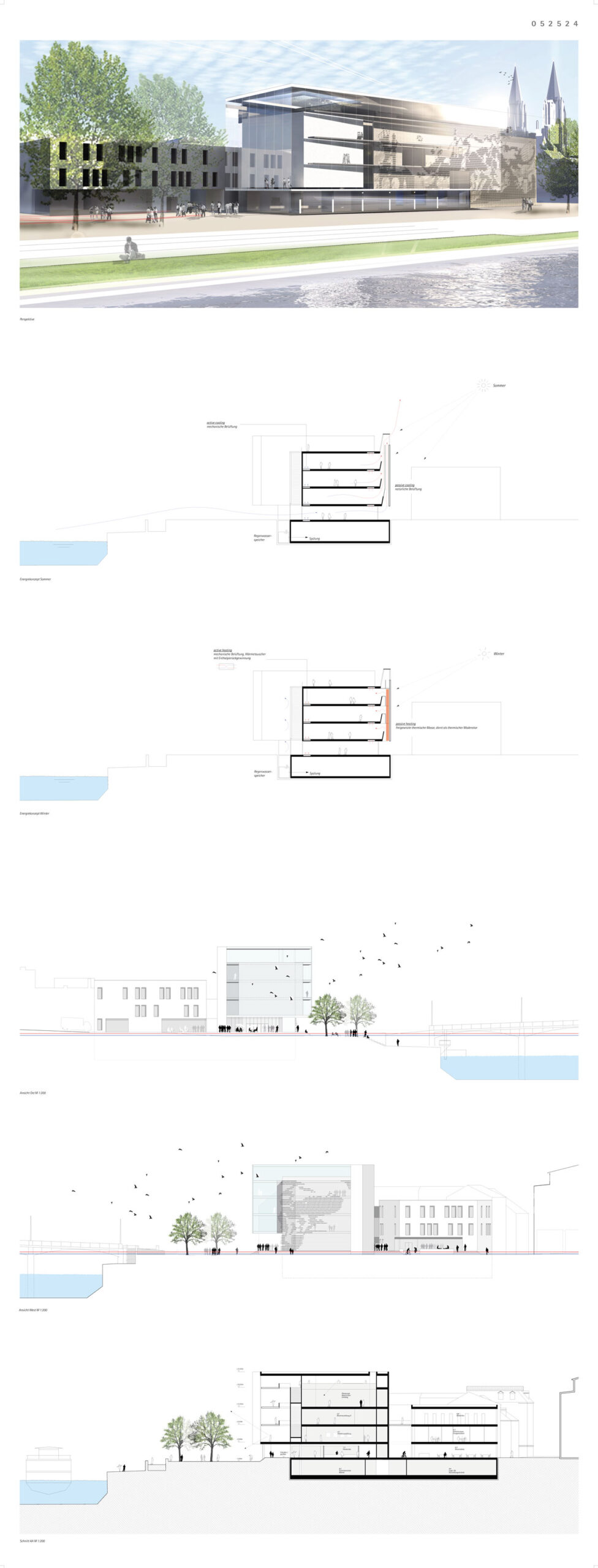

Waldpelz

Dortmund

Wie lässt sich Leere neu denken?

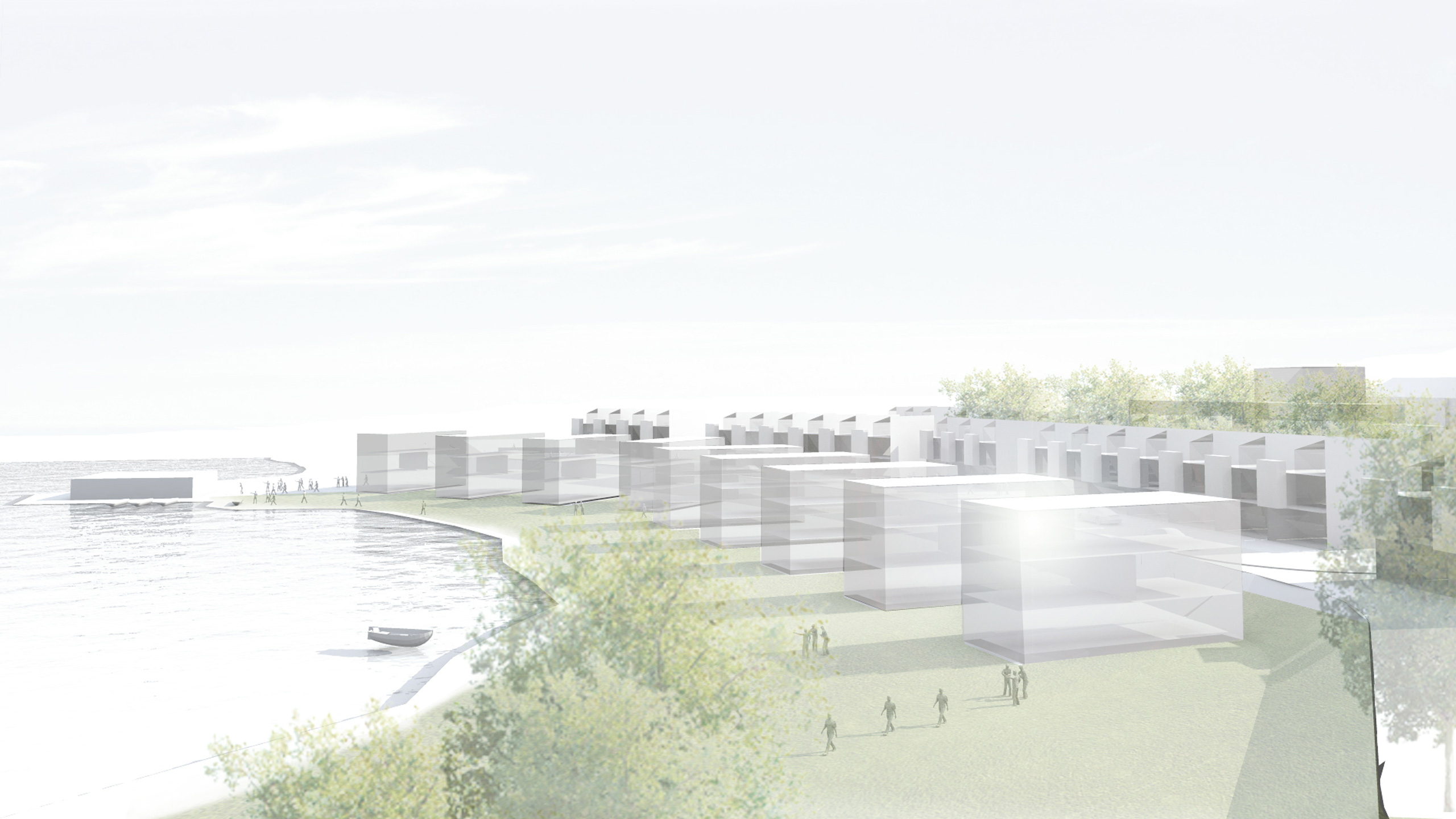

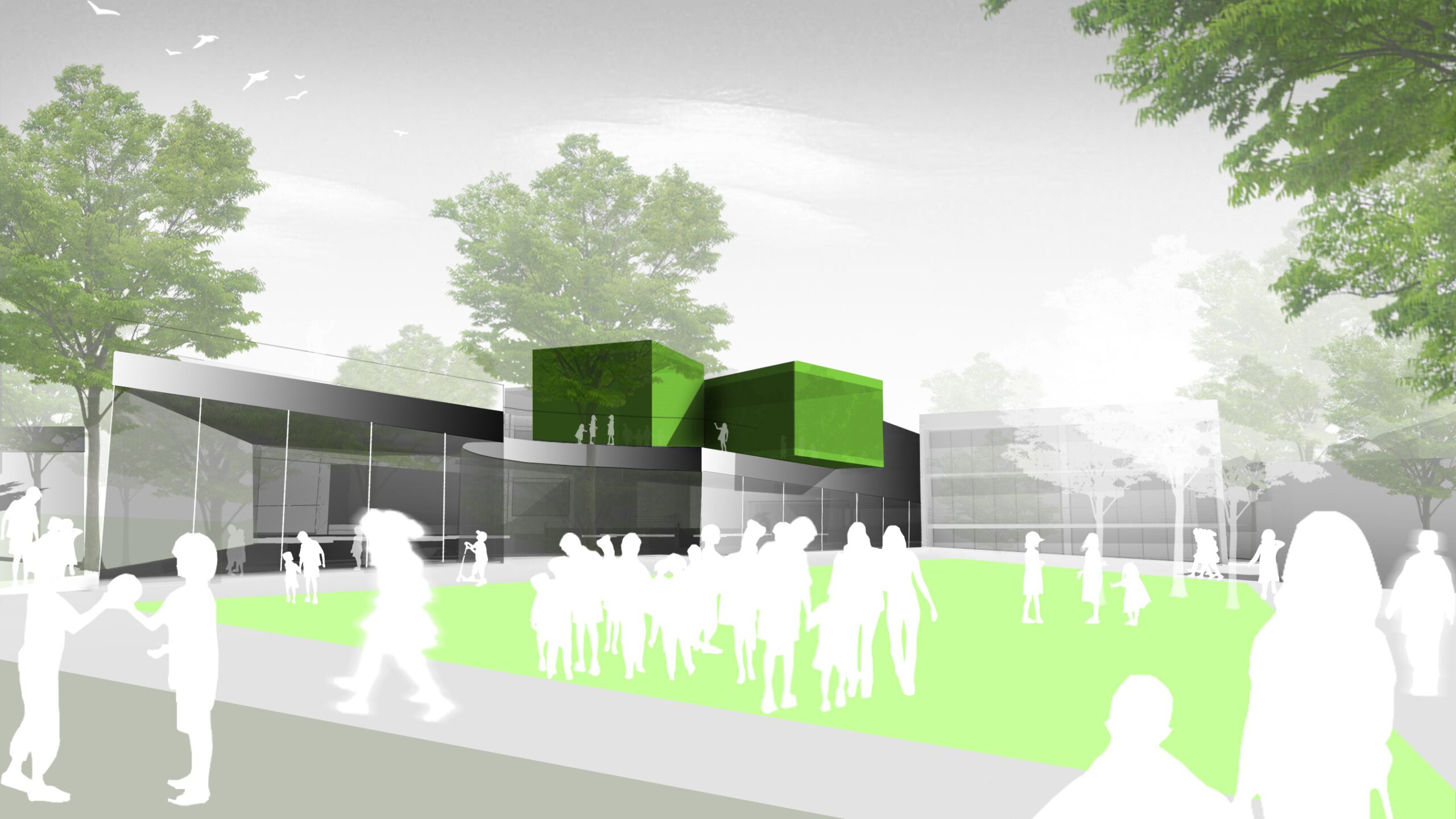

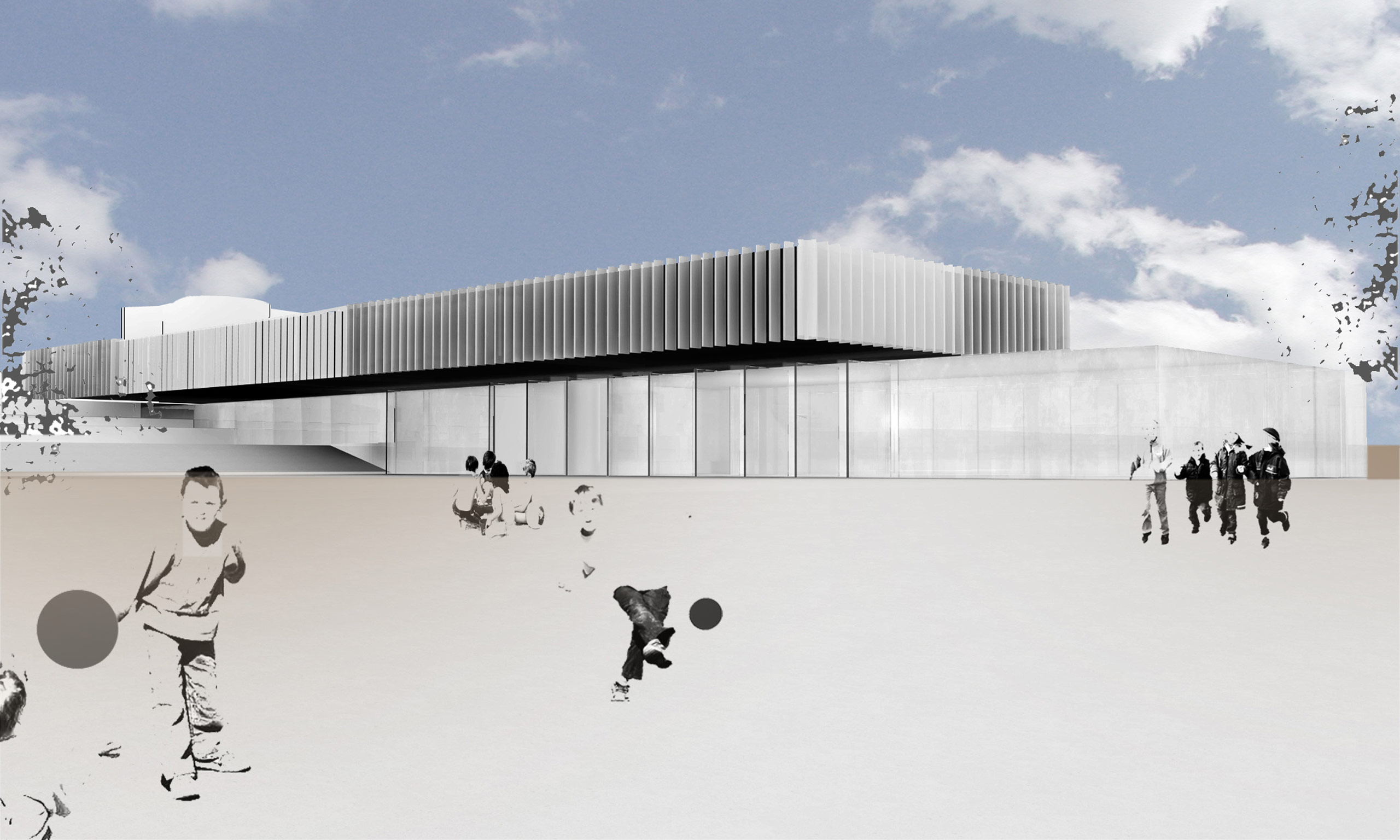

Der Entwurf nutzt die brachliegende Kampstraße als Chance für einen radikalen Perspektivwechsel: Statt Verkehrsraum entsteht ein lebendiger, naturnaher Stadtraum. Verdichtung durch Vegetation, Offenheit durch Wasserflächen, kleinteilige Interventionen statt großmaßstäblicher Konzepte. Ein unerwarteter Ort, der das Zentrum nicht nur ergänzt, sondern neu imaginiert.

Wir befinden uns im Ruhrgebiet. Zwischen Sauerland und Rheinebene entlang der Ruhr ein in seiner Ausdehnung künstliches Konglomerat unkoordinierter baulicher Entwicklungen, getrieben durch Kohleförderung und Stahlproduktion. Bergbau und Stahlproduktion wurden bereits in den 60er Jahren eingestellt, seitdem ist die Boomphase, ausgelöst durch o.g. exogene Ausnahme-Impulse beendet, das Ruhrgebiet schrumpft – nicht in der Fläche, aber in der Einwohnerzahl. Dortmund bildet den östlichen Abschluss des Ruhrgebiets und war bereits vor der Initiierung von Bergbau und Stahlproduktion eine bedeutende Handelsstadt und über viele Jahre Teil der Hanse. Die mittelalterliche Prägung, die städtebauliche Dichte sind nach massiven Kriegszerstörungen nicht mehr erkennbar, im Gegenteil, der Wiederaufbau durch Addition großer Volumen folgte der Idee, die Innenstadt als Ort für Handel und Serviceleistungen zu etablieren. Wohnen kommt nur in Randlagen und in kleinem Maßstab vor. Die öffentlichen Flächen sind nahezu vollständig versiegelt, die Dimensionen der Verkehrsräume für den PKW-und LKW-Verkehr optimiert, Parkanlagen wurden nicht vorgesehen.

Wo große Handelsflächen verschwinden...

Man könnte sagen, die Kriegseinwirkungen wurden von der Bevölkerung als Chance verstanden, Ihre Stadt nach den neuen Kriterien der Stadtentwicklung (Charta von Athen) zu entwickeln und die Innenstadt als „Shopping Mall“ zu etablieren. Diese Idee ist allerdings mehr „Business-Modell“ als Lebensraum. Dieses Konzept ging bereits in den 90er Jahren erkennbar zu Ende und wird heute beschleunigt durch Lieferdienste, die den stationären Einzelhandel marginalisieren. Diese Krise des „Business-Modell“ Innenstadt ist eine Chance für den Lebensraum Innenstadt – wo große Handelsflächen verschwinden, können kleinteilige Wohnstrukturen mit ihrem notwendigen Umfeld entstehen.

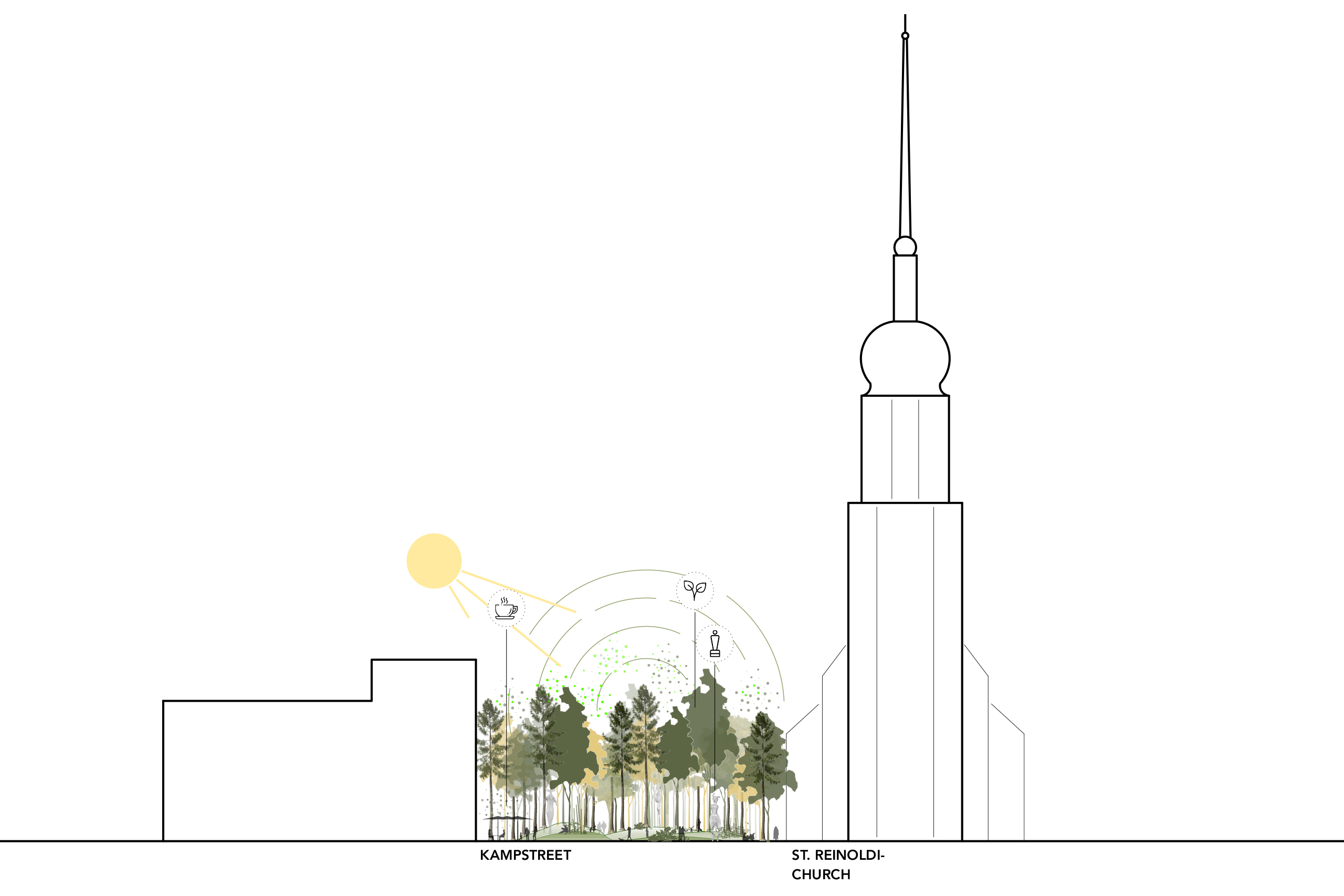

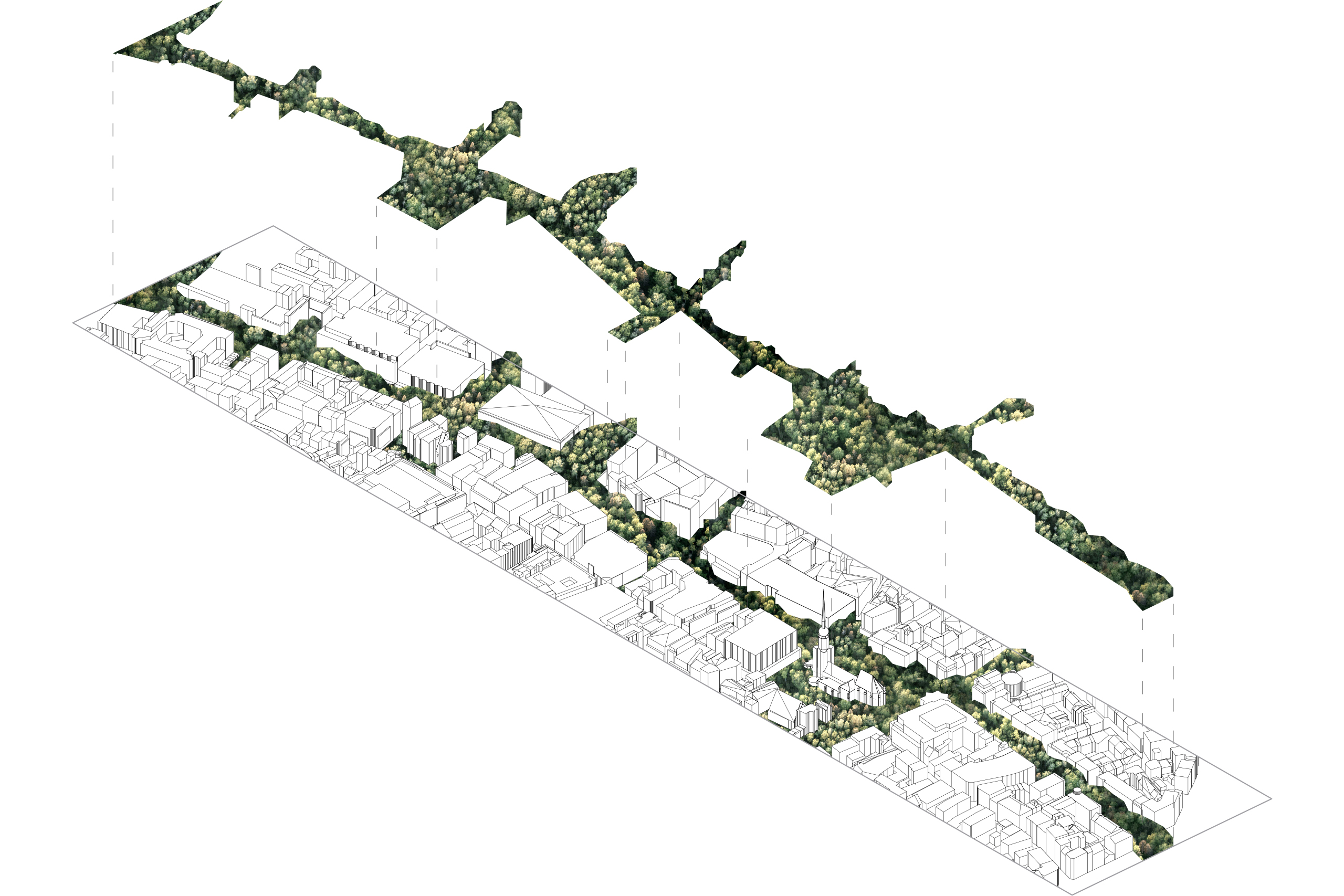

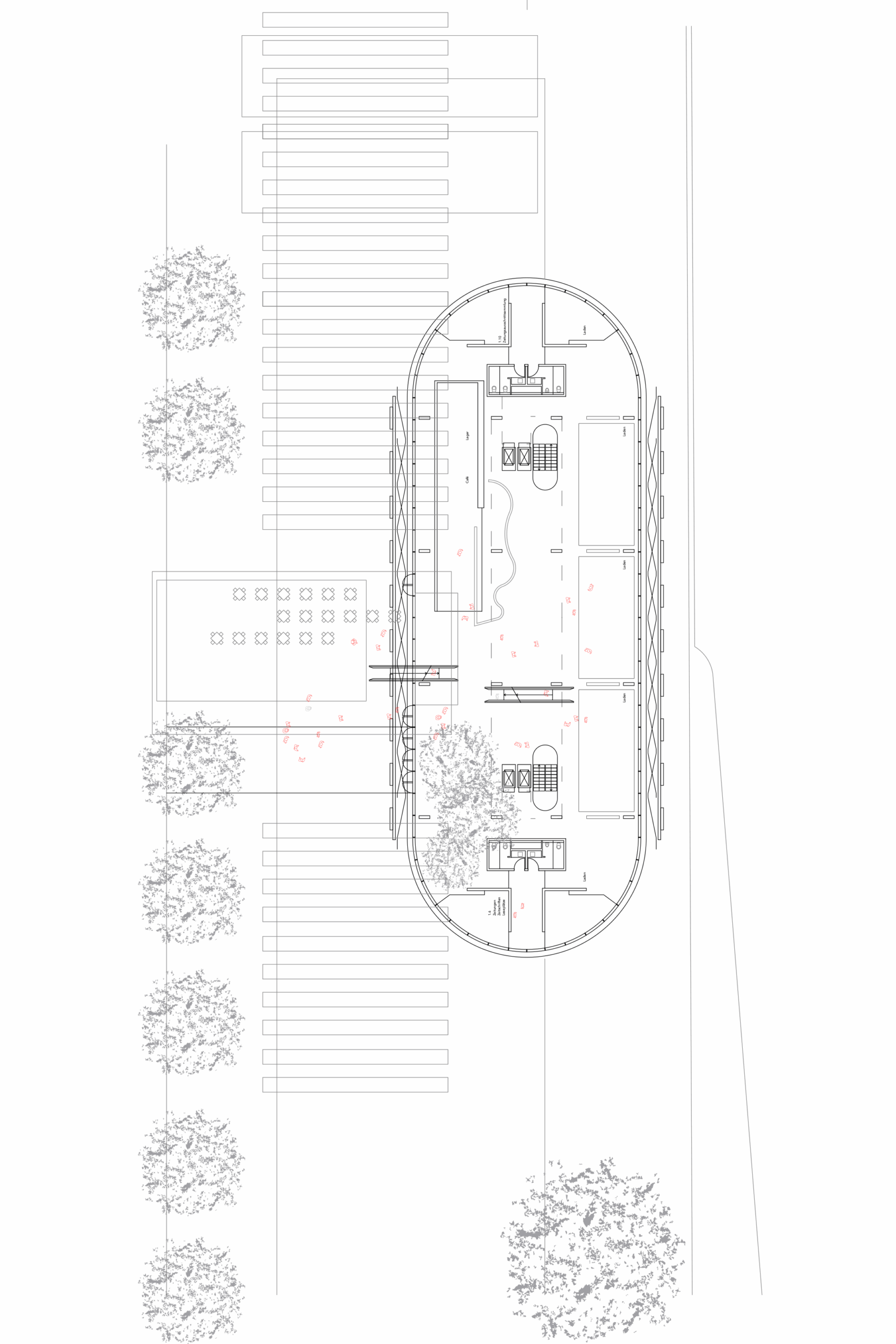

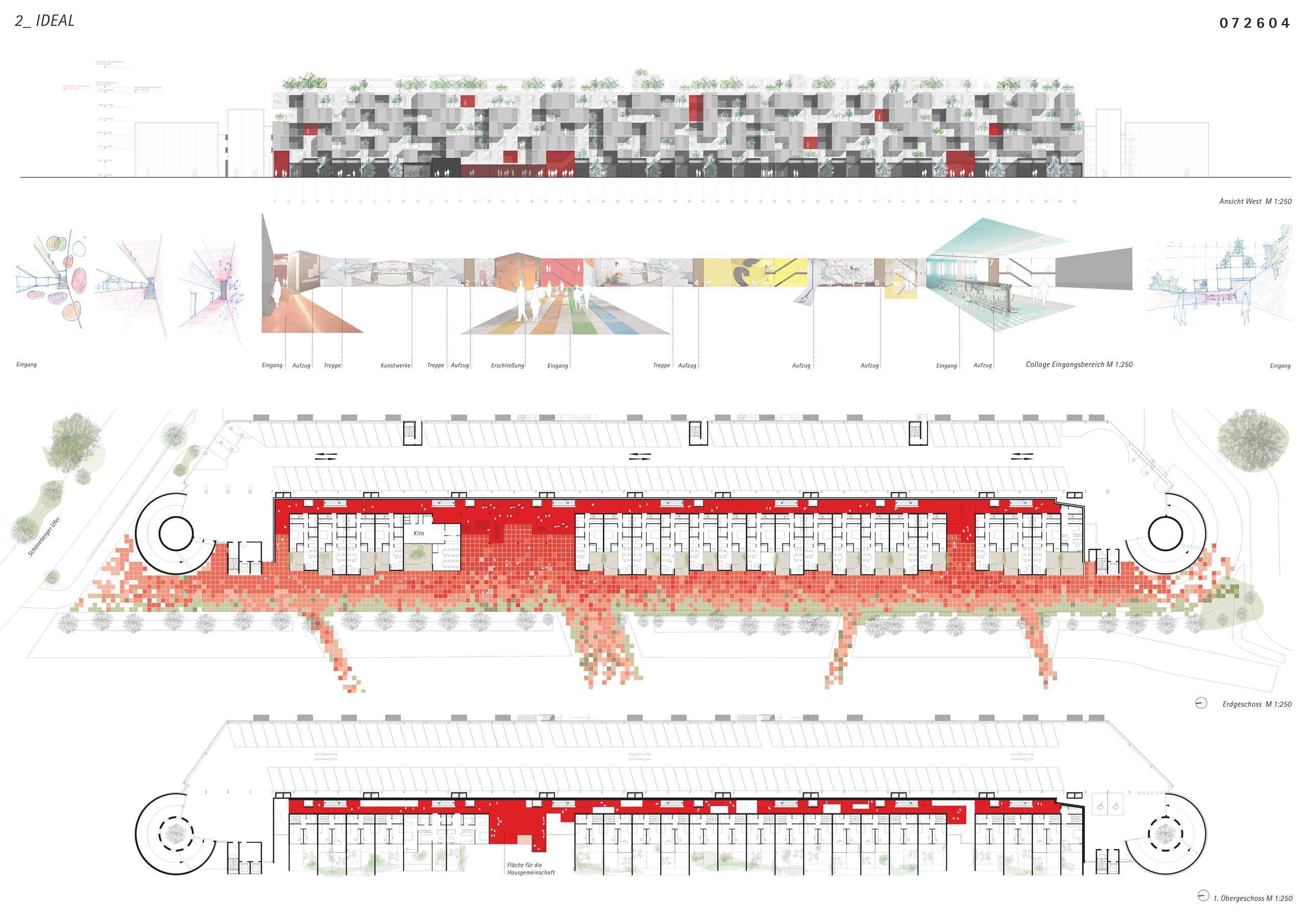

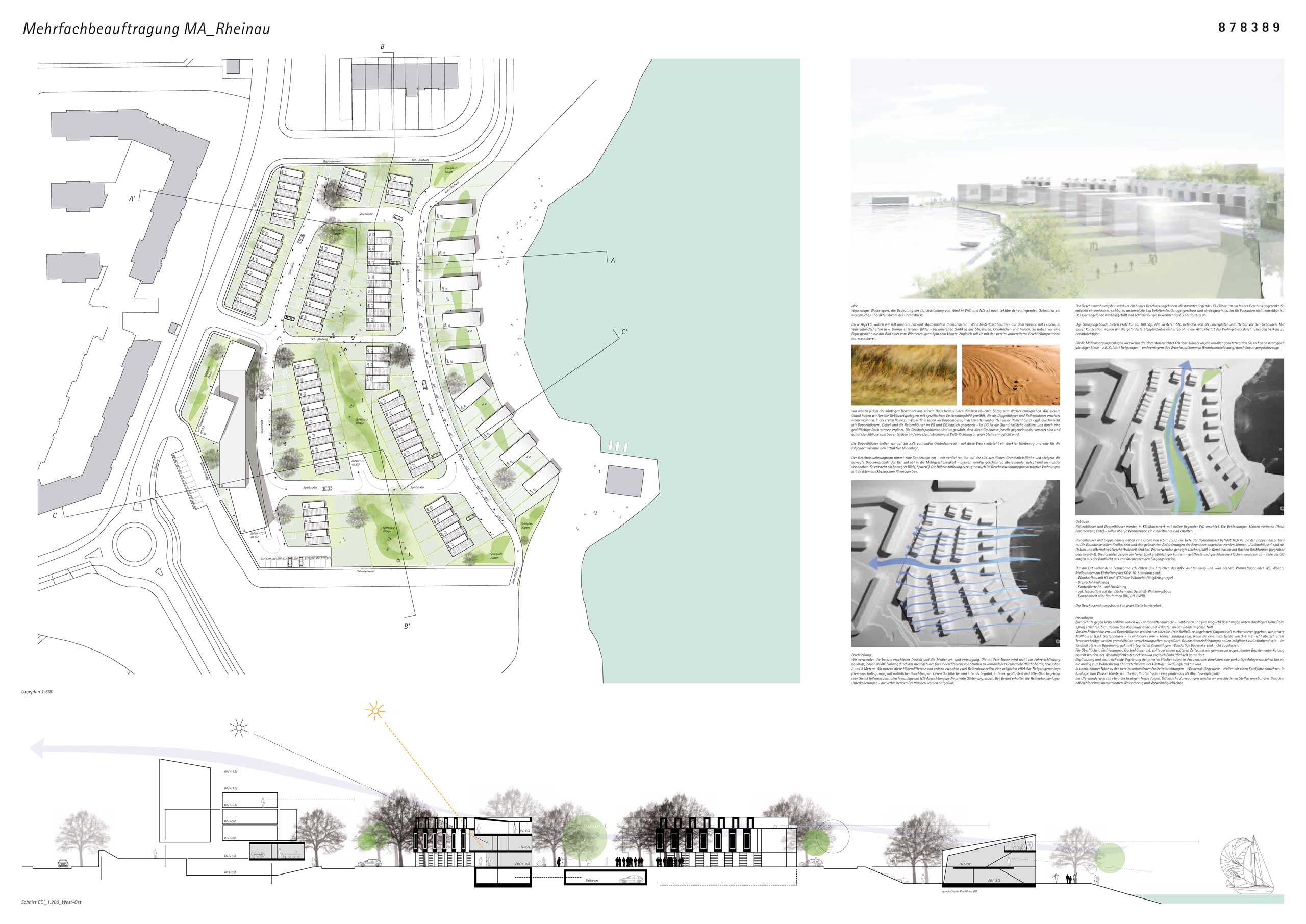

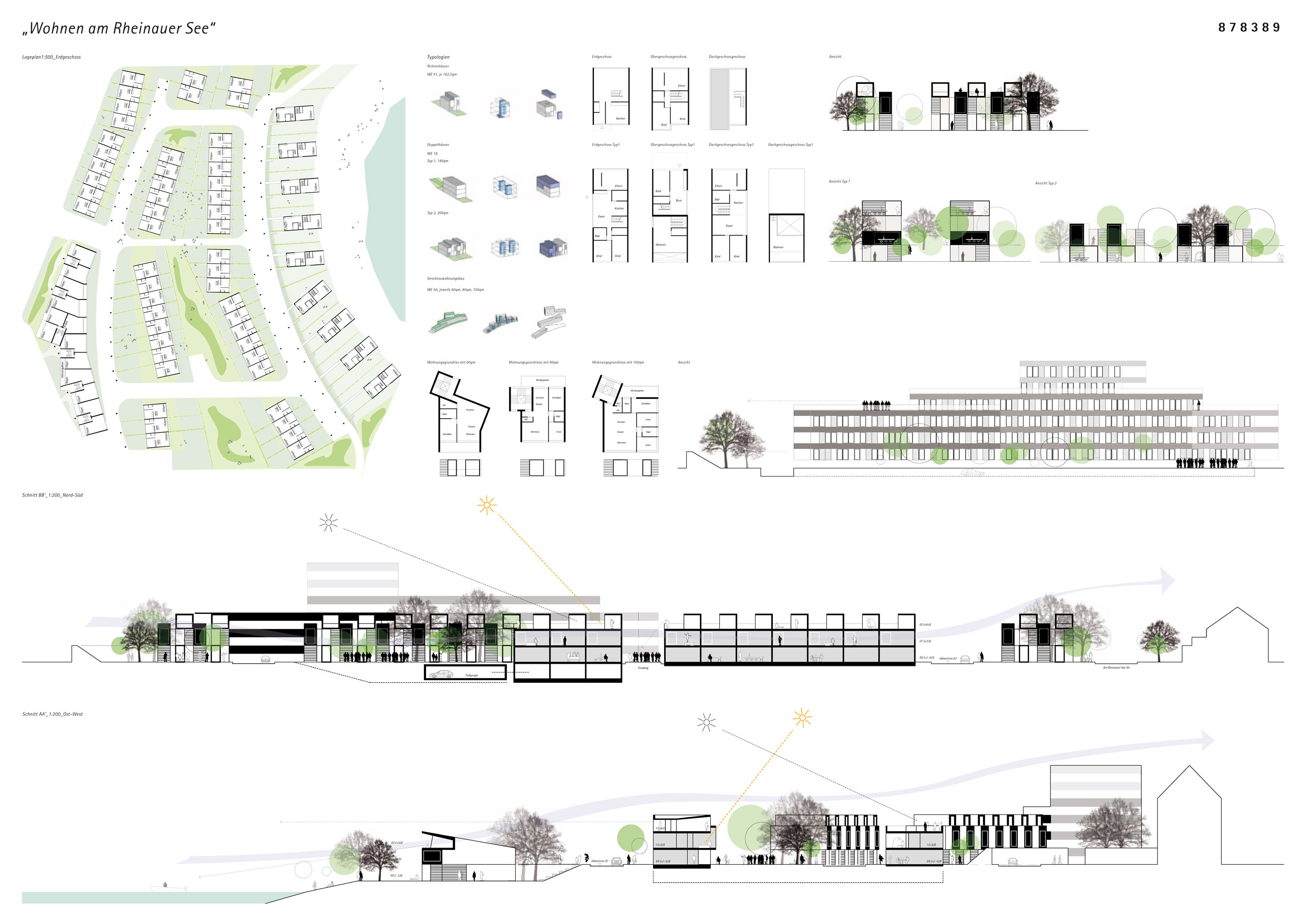

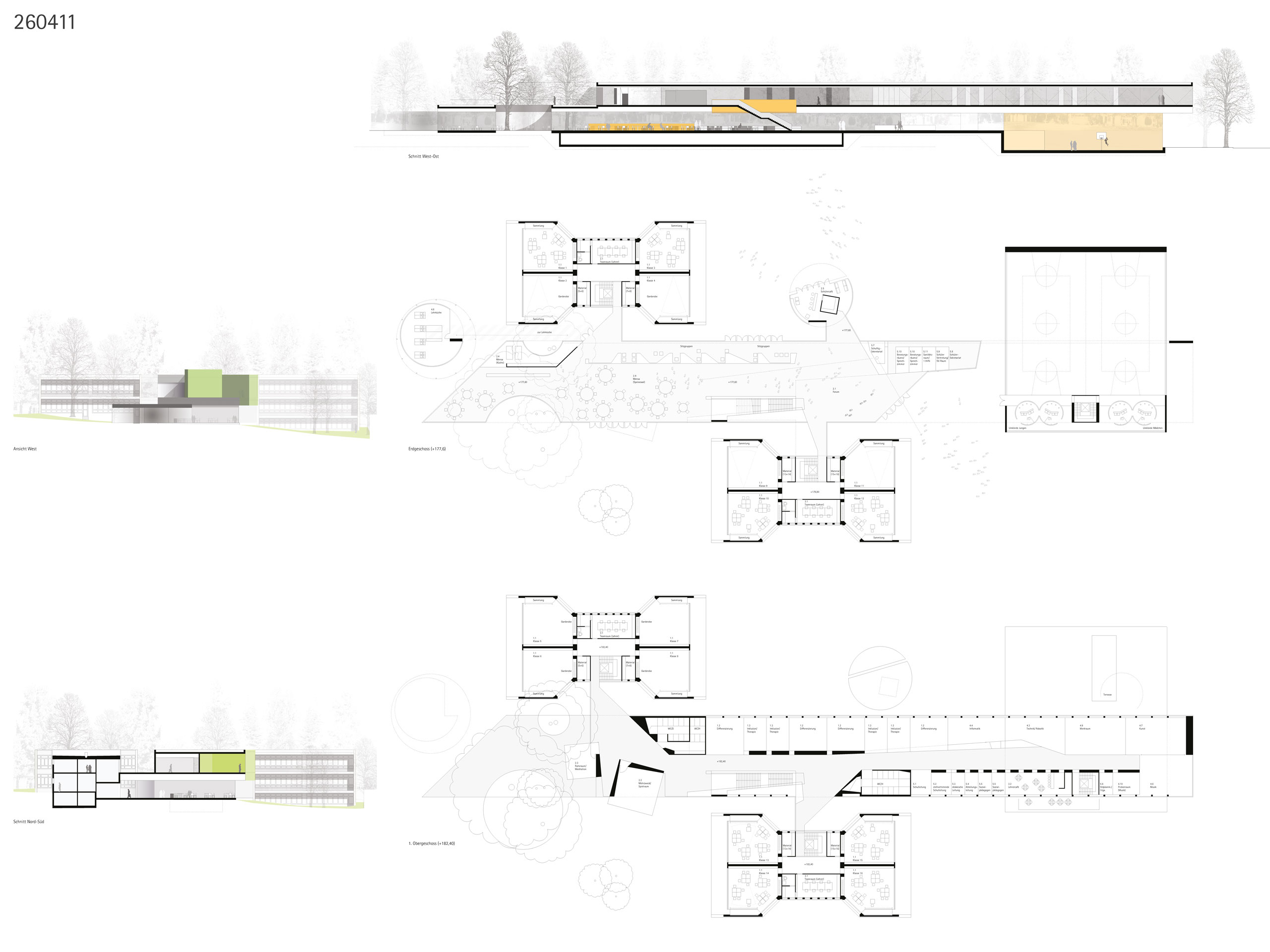

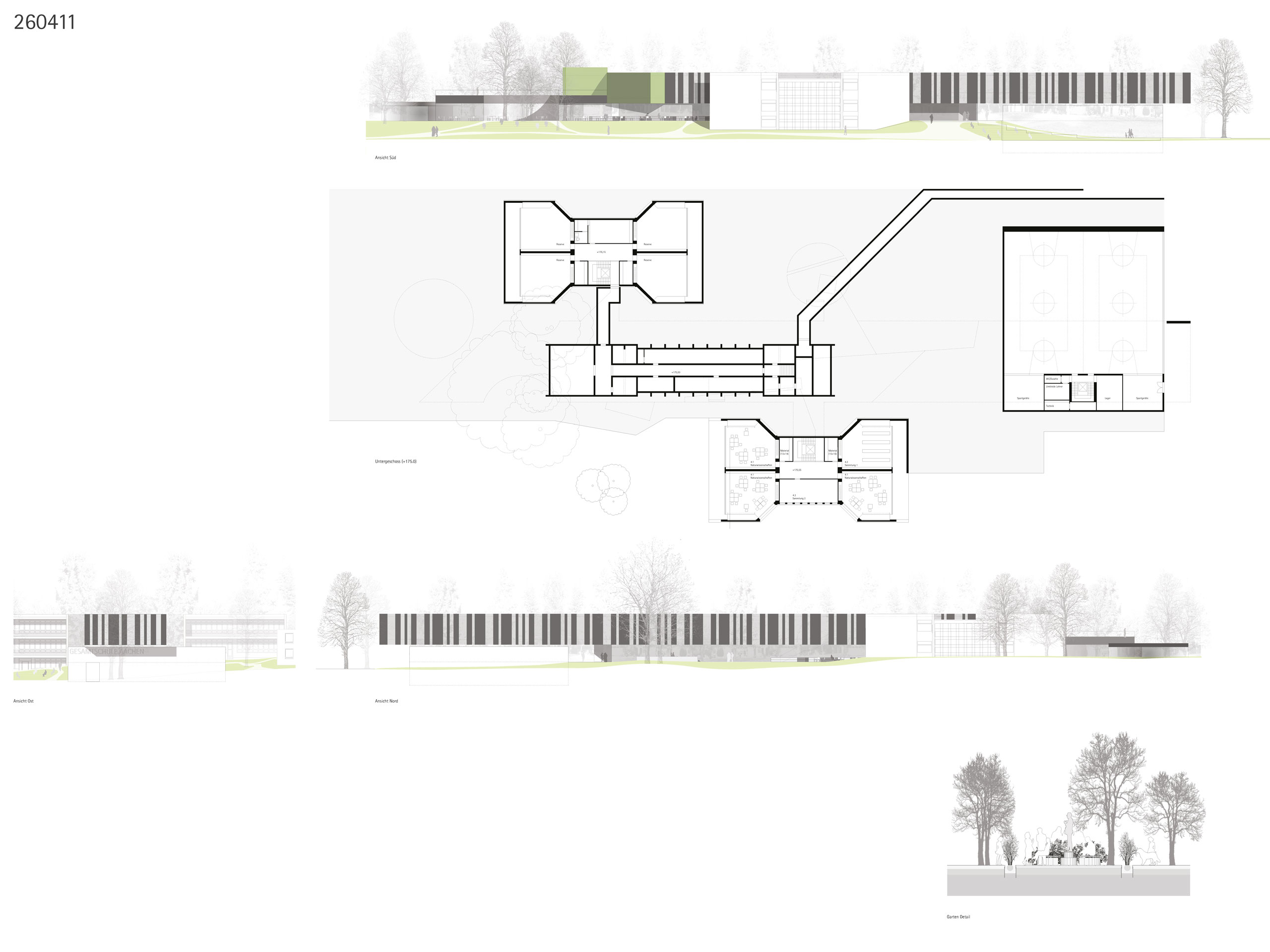

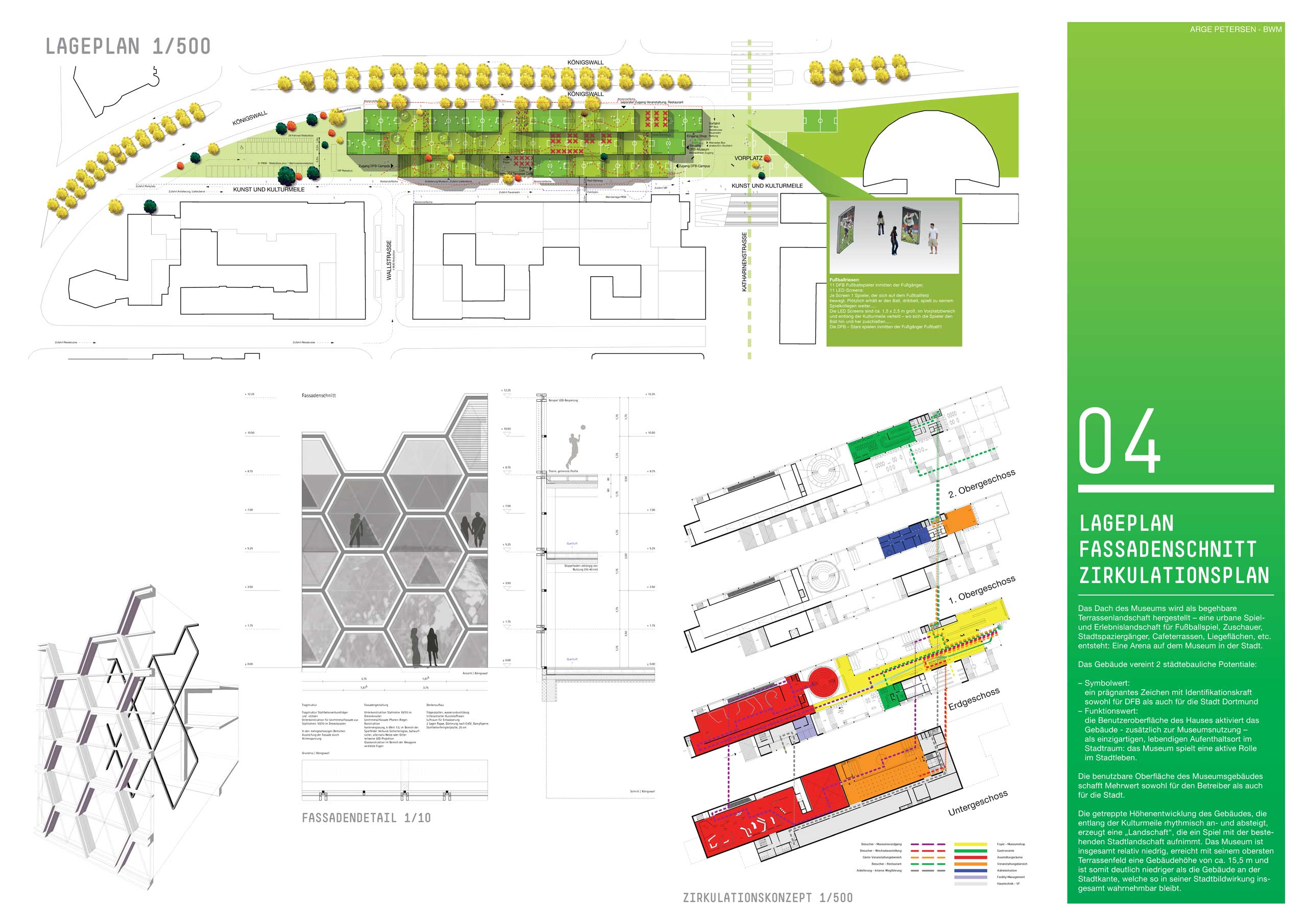

Der Westenhellweg, die historische Handelsstraße, die heute als Fußgängerzone das Epizentrum des innerstädtischen Einzelhandels bildet verläuft in West-Ost-Richtung durch die Innenstadt. Die Kampstraße ist parallel dazu angeordnet, eine künstliche Schneise, bestimmt als Verkehrsachse für die Lieferlogistik, die Versorgung und Entsorgung der großen Kaufhäuser entlang des Westenhellwegs. Seit den 70er Jahren wurde die Verlegung der innerstädtischen Straßenbahnen unter die Erde, als Metro-Line geplant und bis 2000 umgesetzt. Oberirdische Bahnen und der PKW wurden aus dem Stadtbild entfernt, zurück blieb ein 50m-100m breiter Korridor, der die Innenstadt von West nach Ost vollständig durchschneidet, aber keinerlei städtebauliche Qualitäten anbieten konnte. Die Idee der Stadtplanung war die Entwicklung eines “Boulevard Kampstraße”. Durch ihre Geschichte als Logistikachse fehlten der Kampstraße allerdings von Beginn an alle erforderlichen urbanen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Boulevard. Der Westenhellweg mit seiner 1.3 km langen Fußgängerzone liegt unmittelbar nebenan, alle Geschäfte, Restaurants und Cafés sind dorthin orientiert – es bestand absehbar keine ökonomische Chance für den Boulevard Kampstraße.

Intervention!

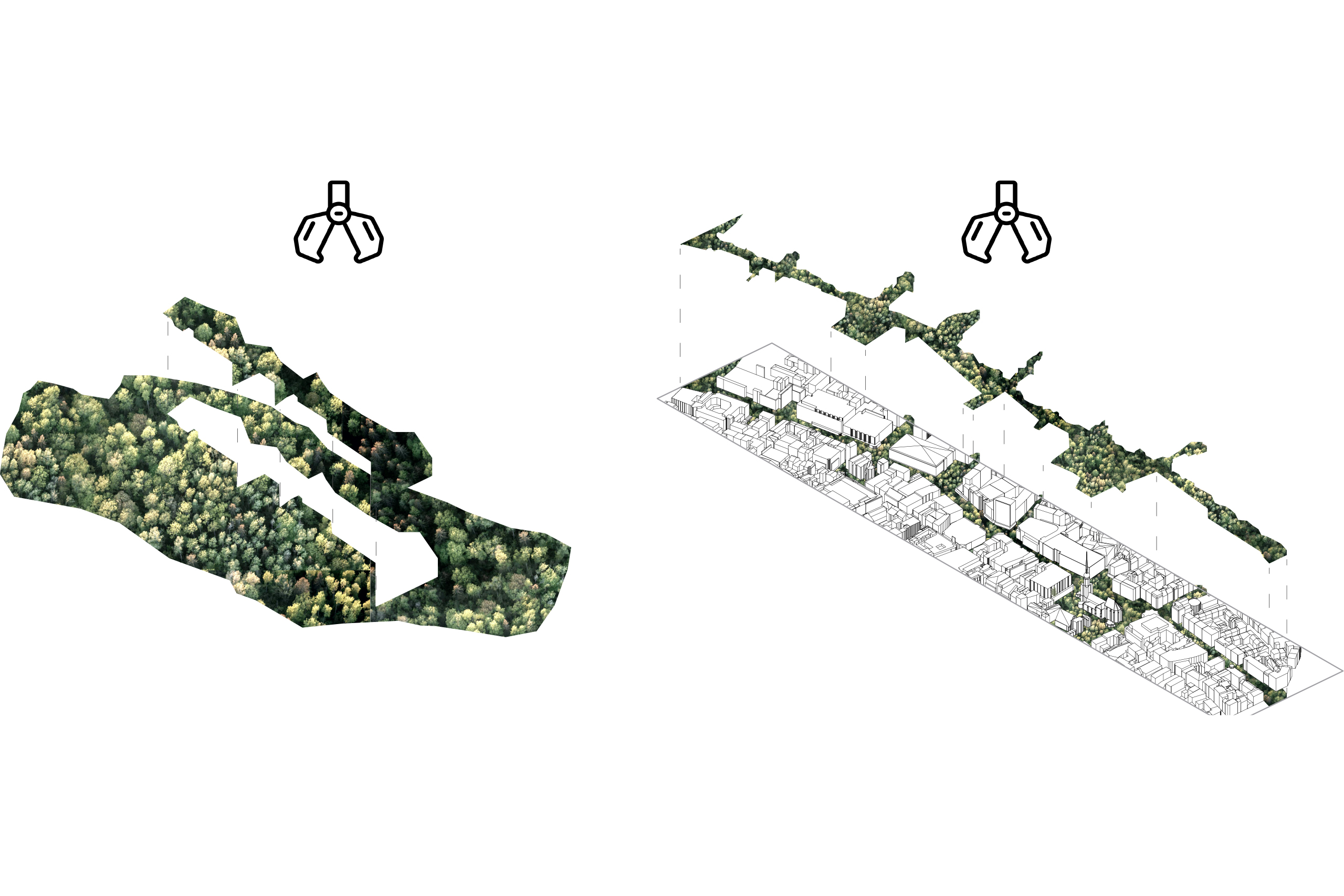

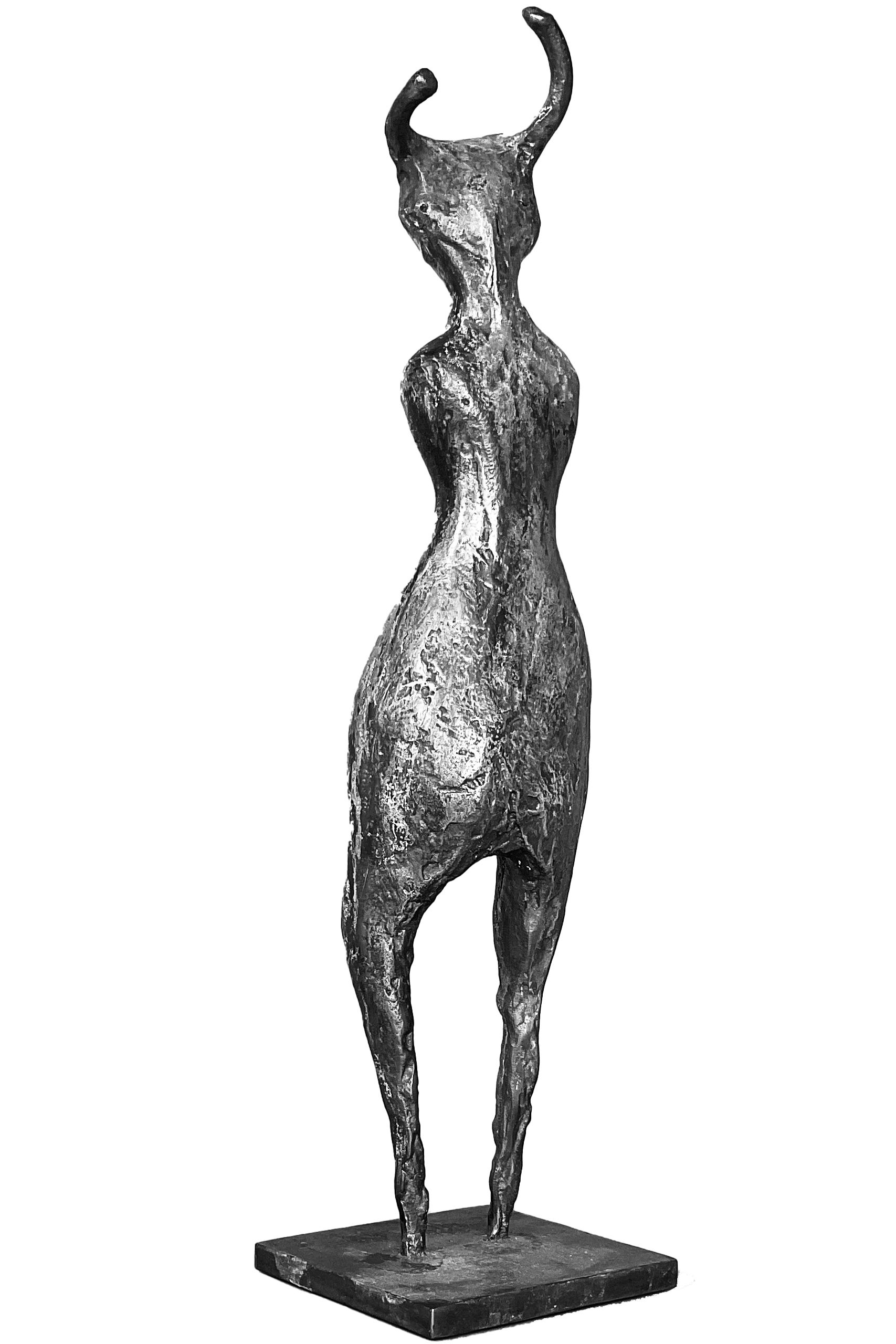

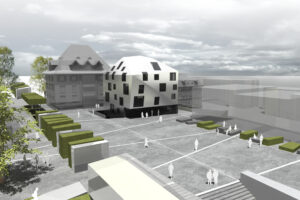

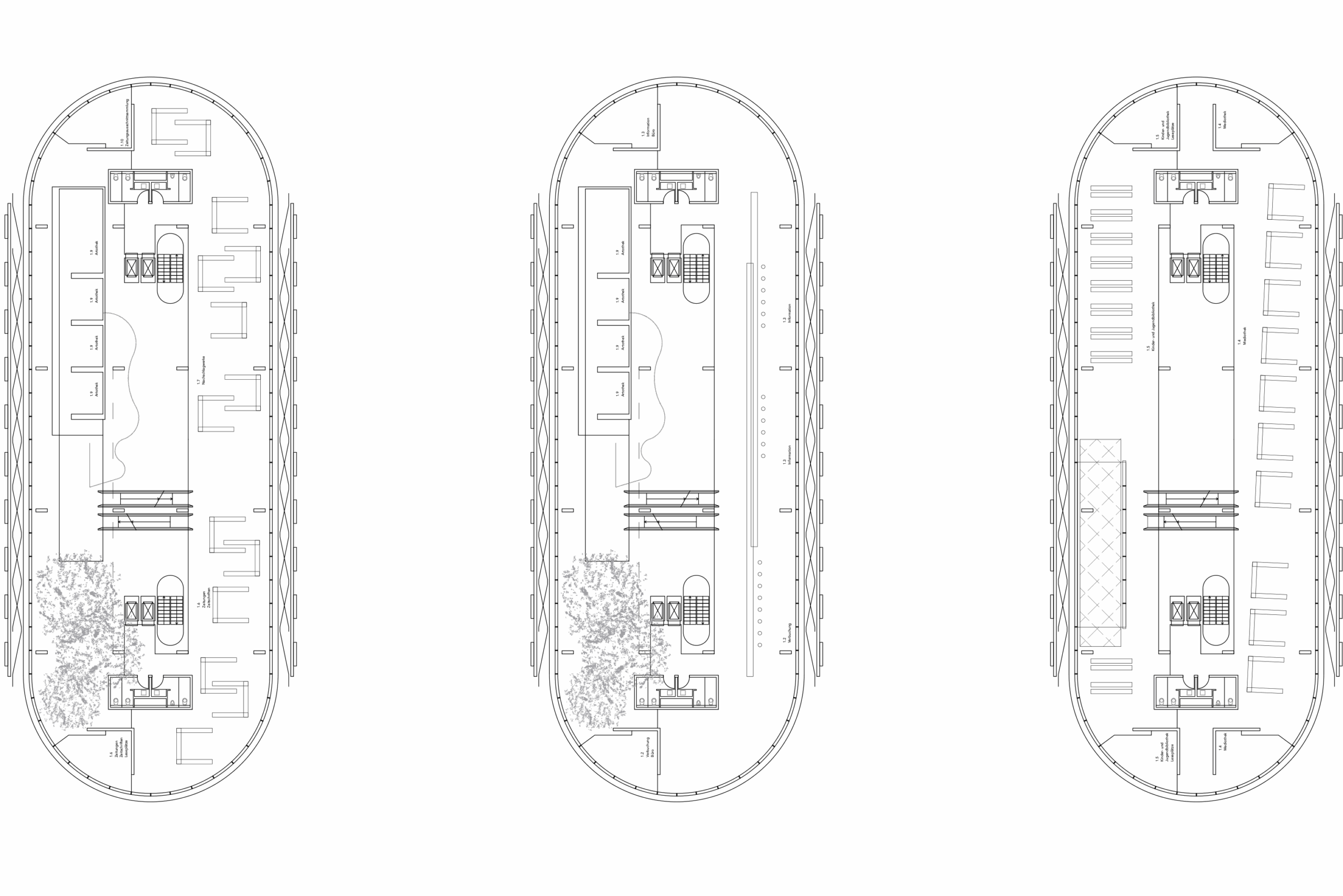

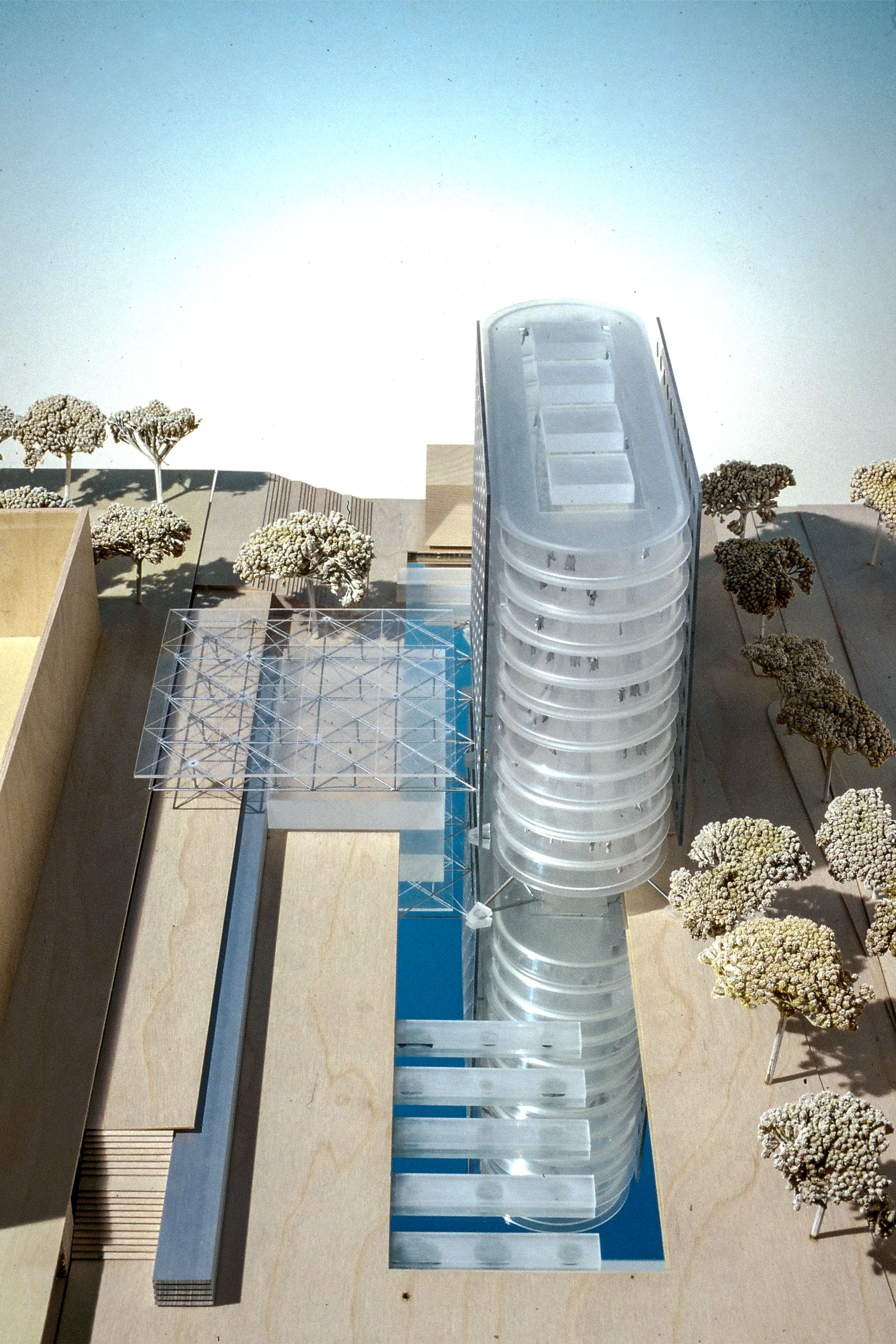

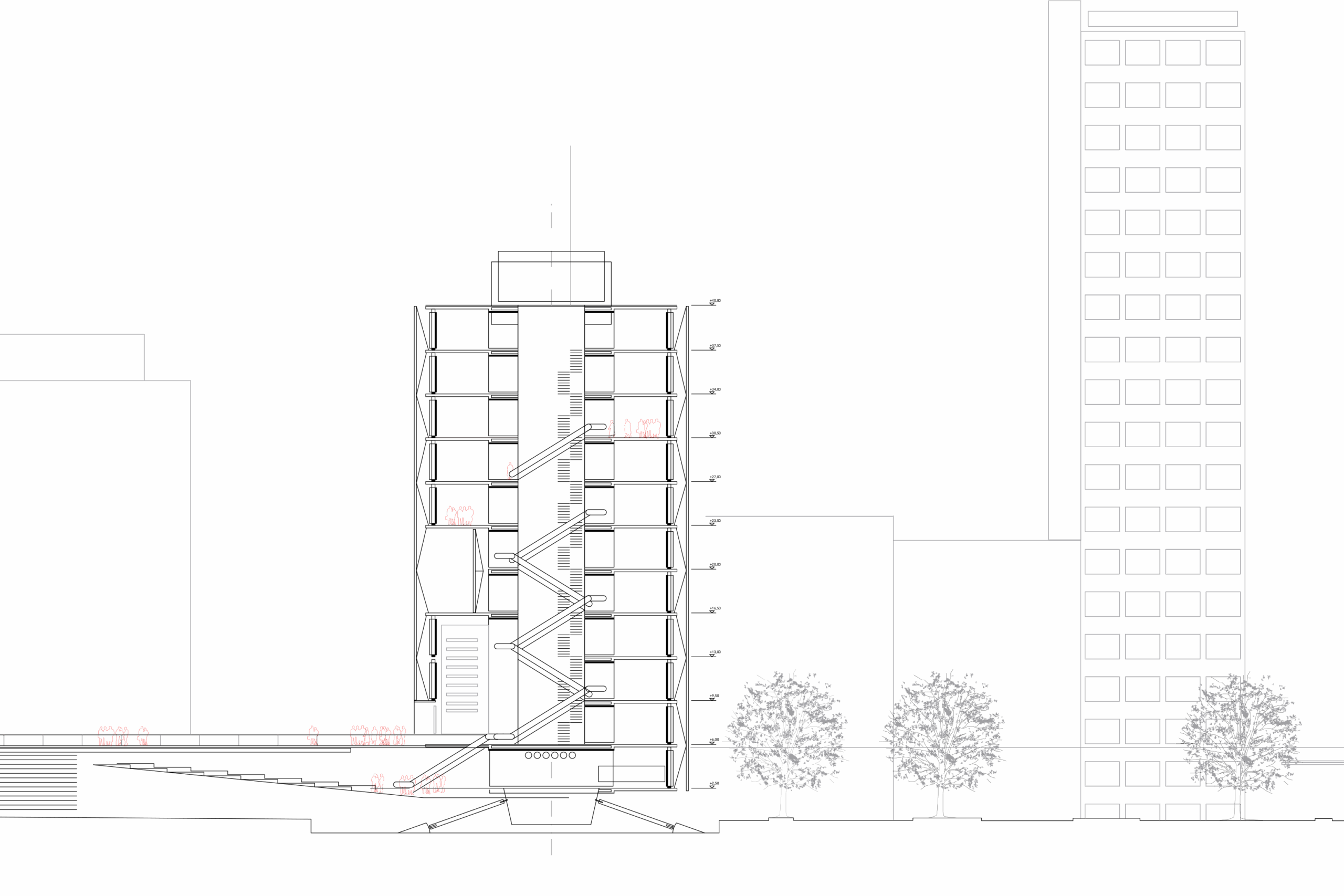

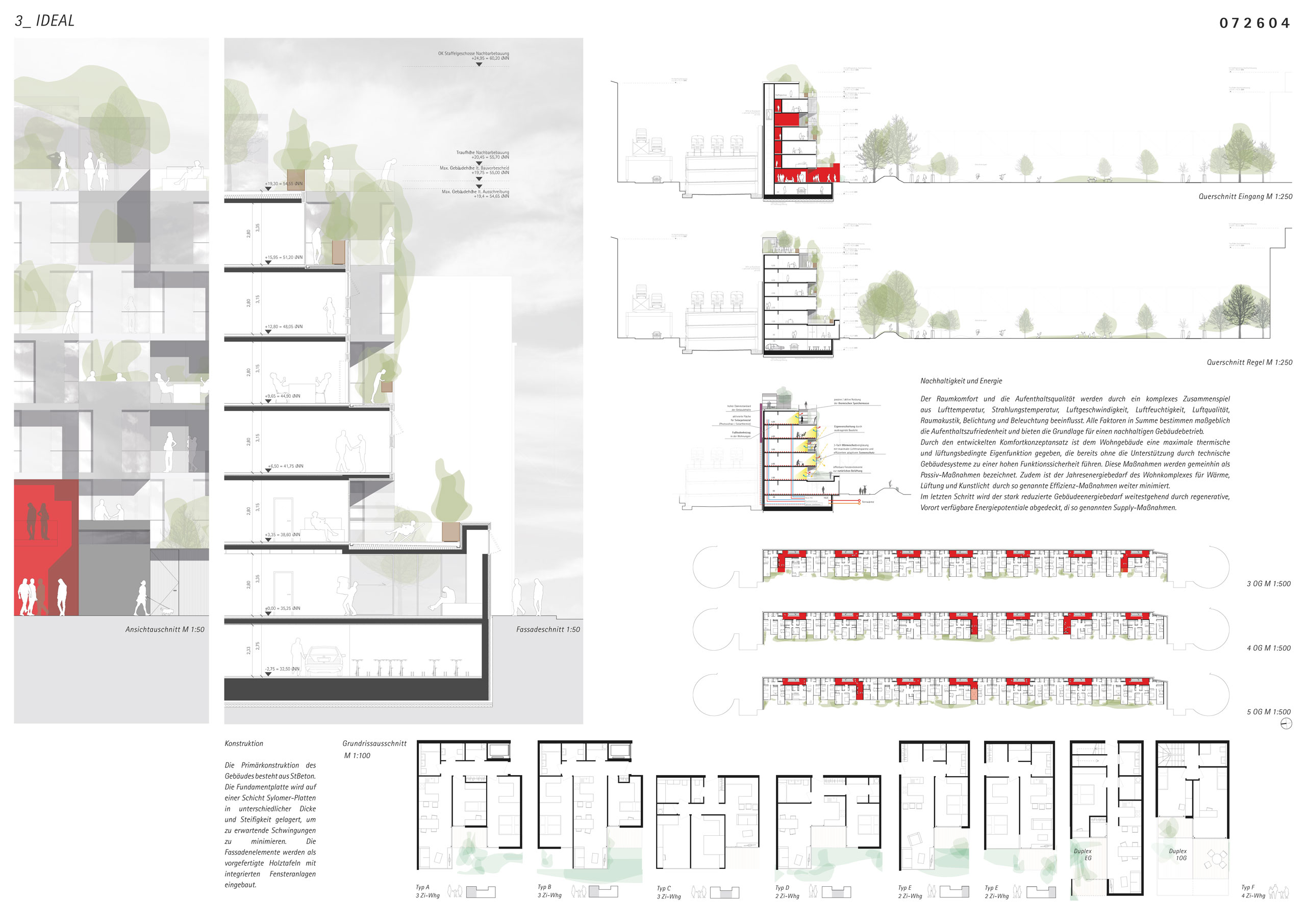

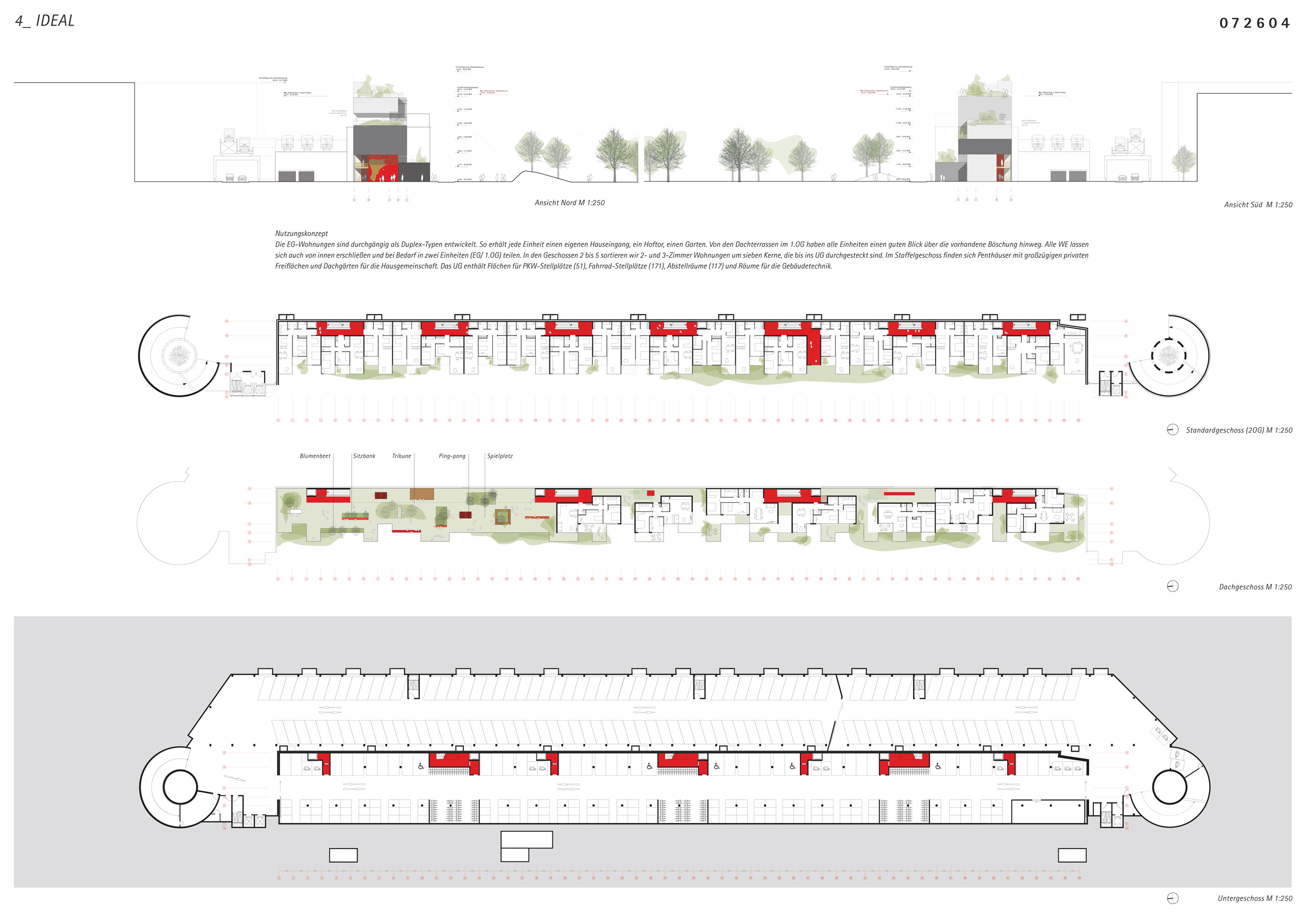

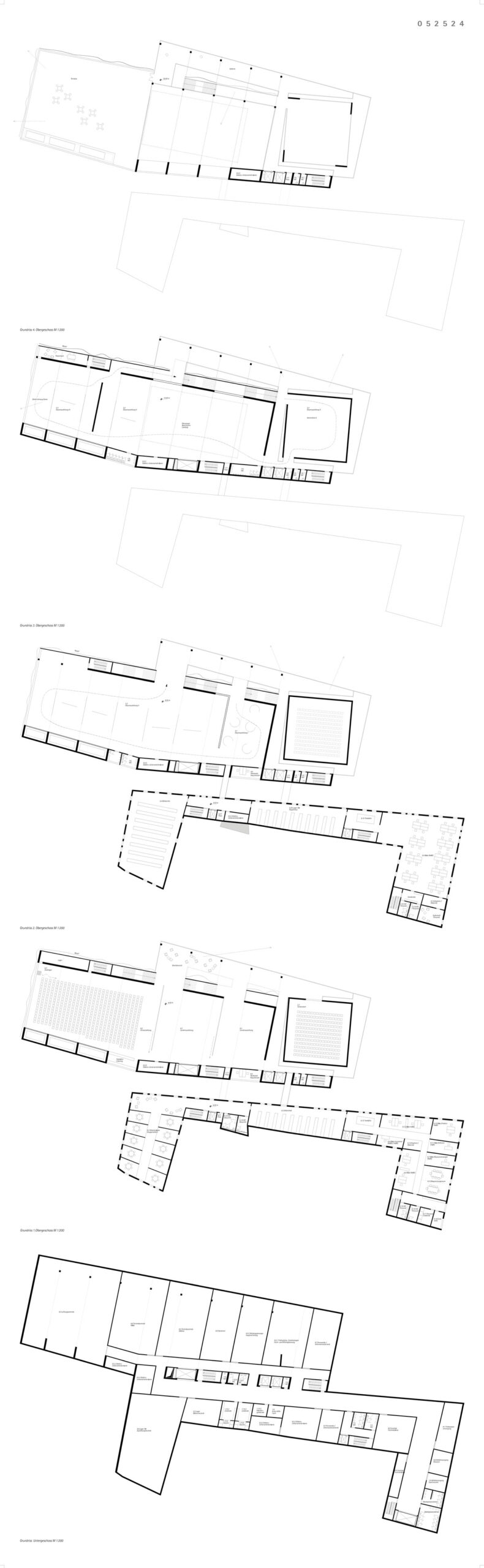

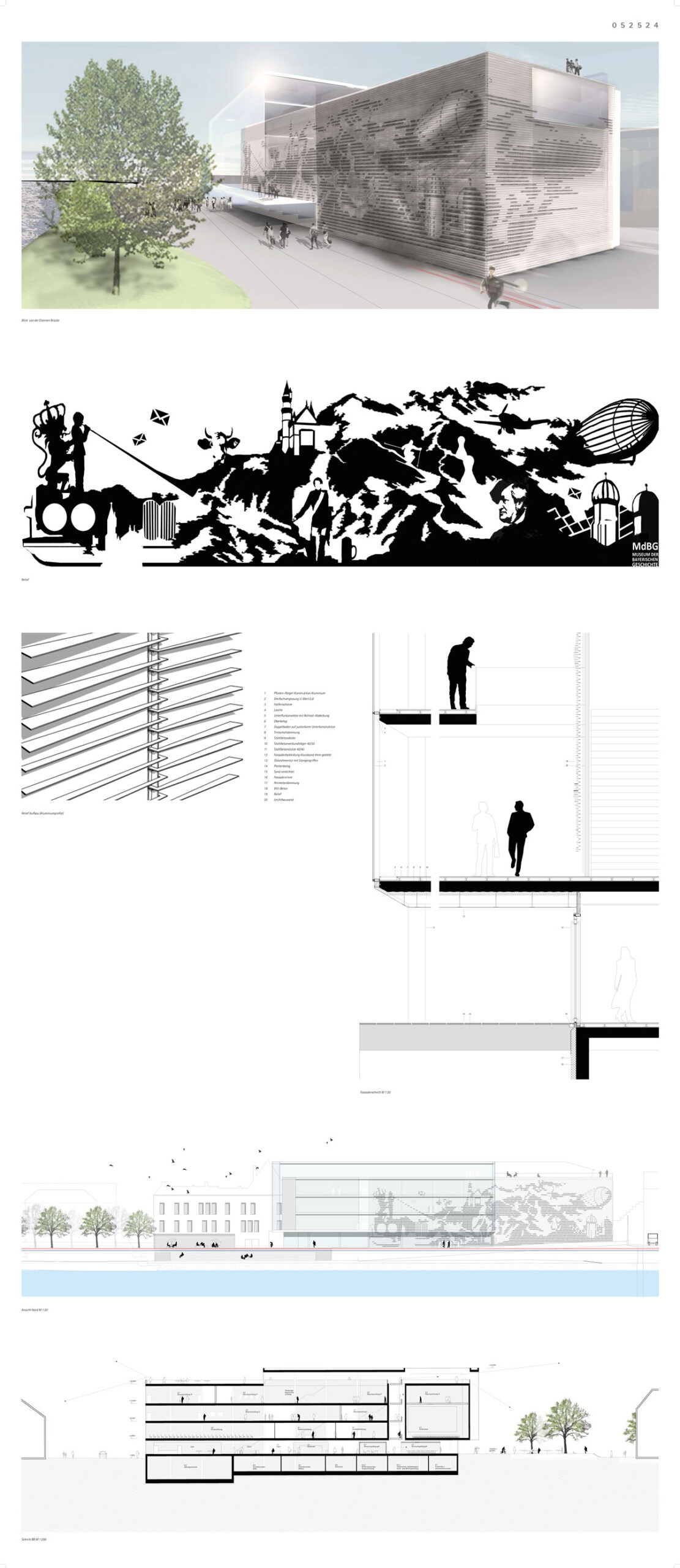

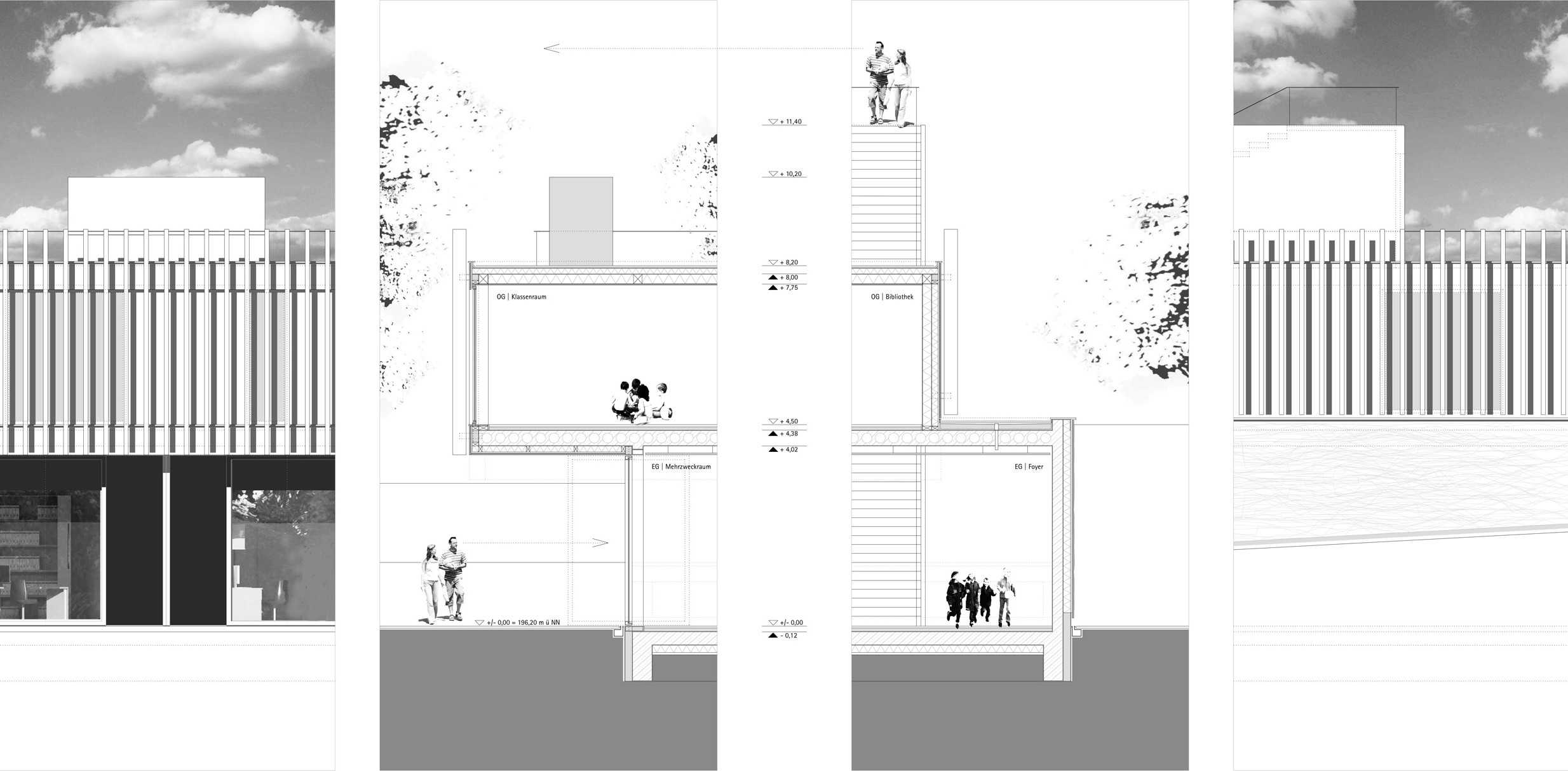

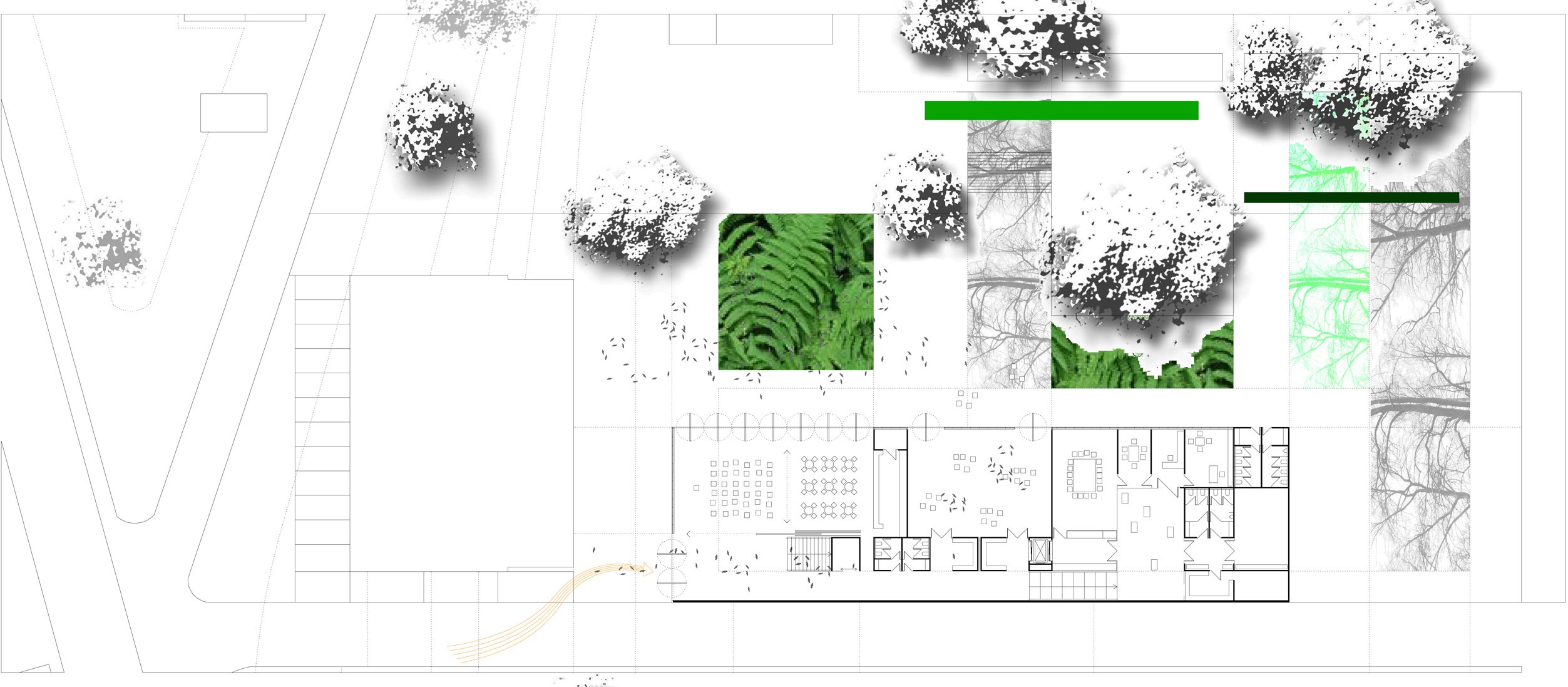

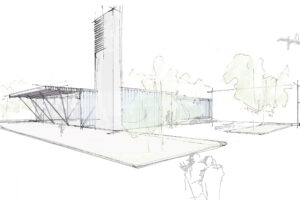

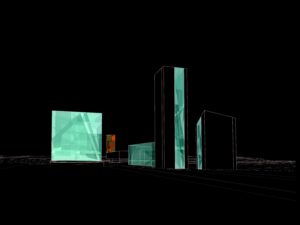

Diese stadtentwicklungspolitische Krise sehen wir als Chance – eine formidable Leerfläche für bessere Lebensräume in der Mitte der Stadt – kein zentraler Park, sondern ein Wald mit dichten Bäumen, weichen Böden die Feuchtigkeit aufnehmen können und den Staub binden, schattige Plätze und offene Wasserflächen, Biodiversität aber vor allem ein zauberhafter Ort. Wir schlagen vor, eine Waldfläche im angrenzenden Sauerland mit der Kontur der Kampstraße (footprint) herauszunehmen/extrahieren und an dieser Stelle einzusetzen, inkl. des Waldbodens mit seiner Topografie. An ausgewählten Stellen wird das Oberflächenwasser gesammelt und als kleine Teiche erlebbar. An den dunkelsten Stellen warten „Fabelwesen“ mit ihren Geschichten – 5m bis 6m hohe Skulpturen von Ariane Koch. Wir nennen das Konzept Waldpelz.

Die Wettbewerbsjury war leider der Auffassung, es handele sich um eine Provokation und hat die Beurteilung der Arbeit abgelehnt. Unbuilt.

Daten

Wettbewerb

1997

Adresse

Kampstraße - Brüderweg

44137 Dortmund

Auslober

Stadt Dortmund