FRIZ Dienstleistungszentren

Dessau

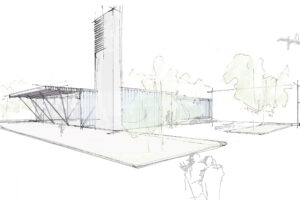

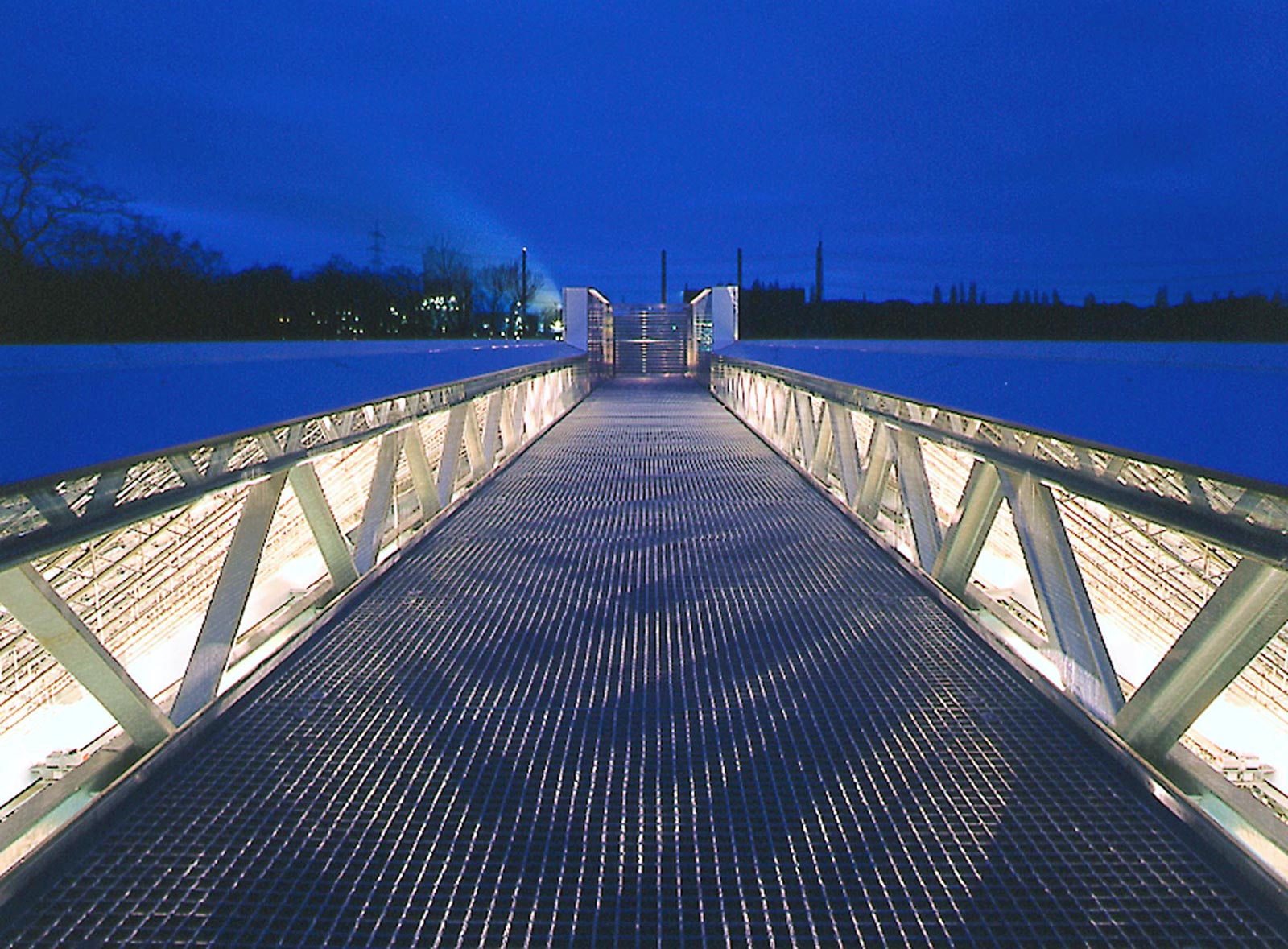

Einem jungen Unternehmen eine unverwechselbare Identität zu geben, Corporate Identity mit dem Genius loci zu verbinden, war die Herausforderung der FRIZ-Dienstleistungs-Einkaufszentren.

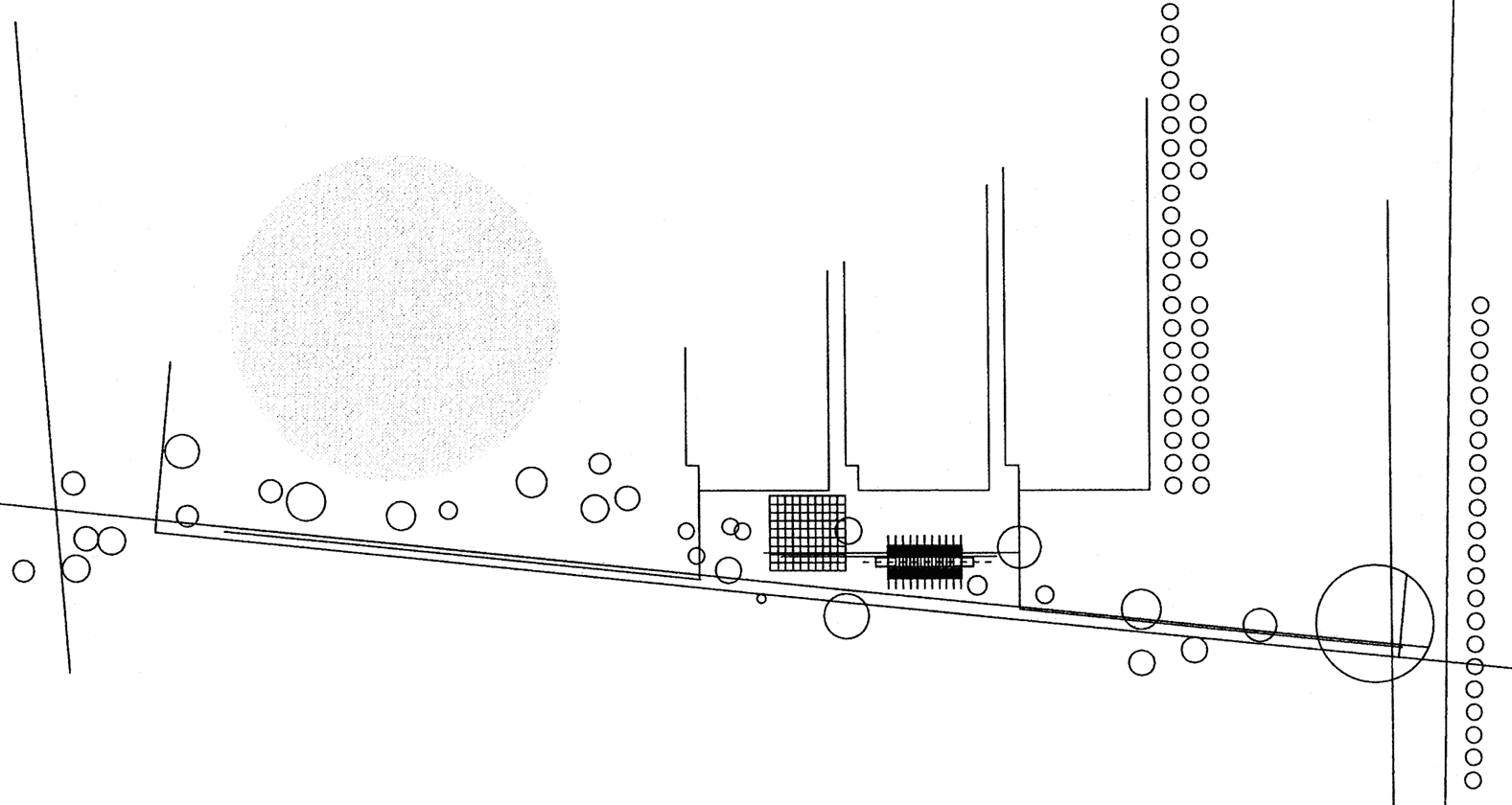

Drei Märkte in drei sehr verschiedenen Randlagen ostdeutscher Städte, drei ausgeprägte Individualitäten einer unverwechselbaren Corparate Identity, die von der Architektur bis hin zum unkonventionellen frechen »FRIZ«-Logo geprägt wurden.

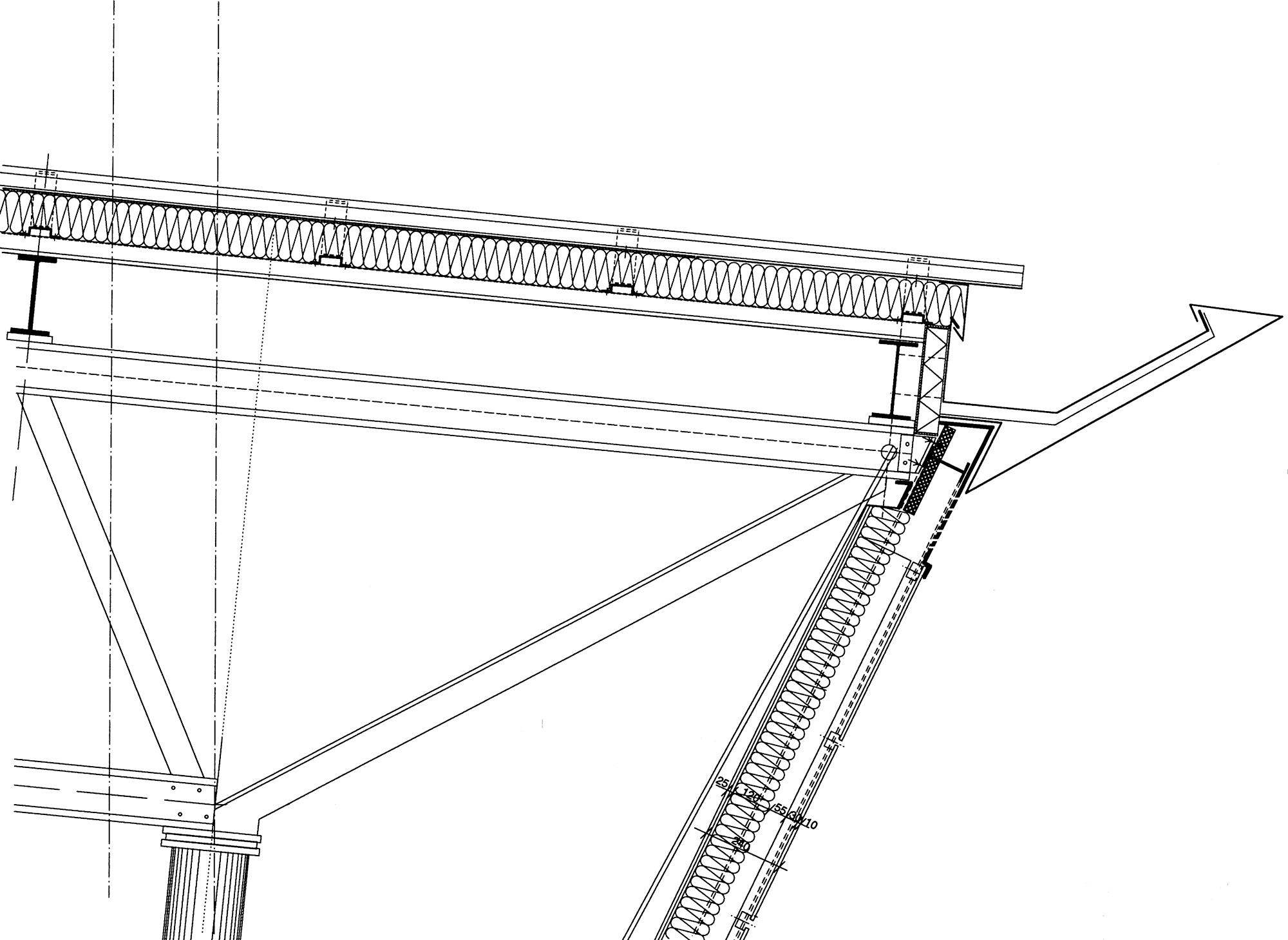

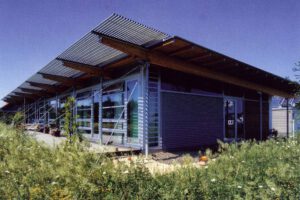

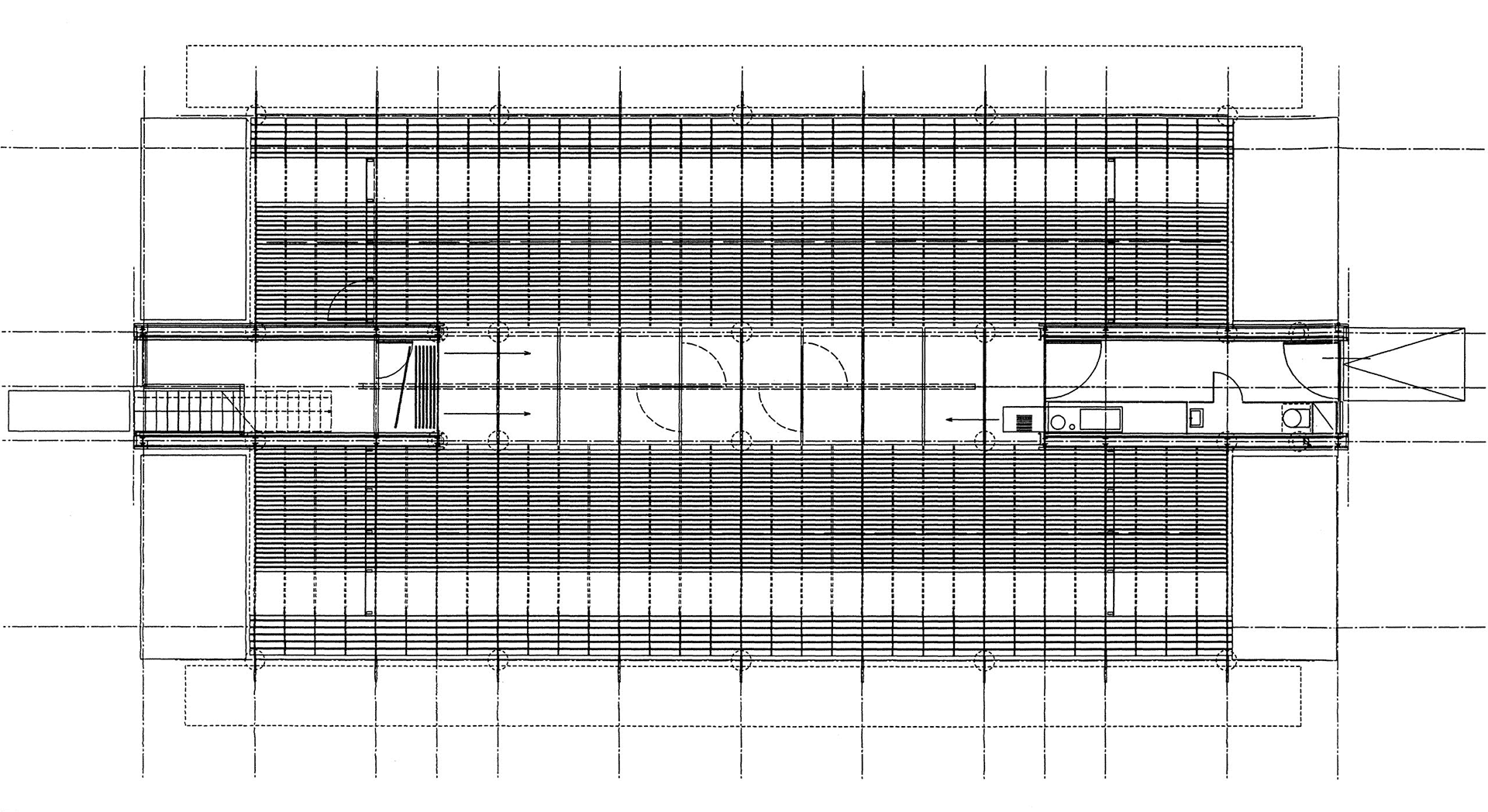

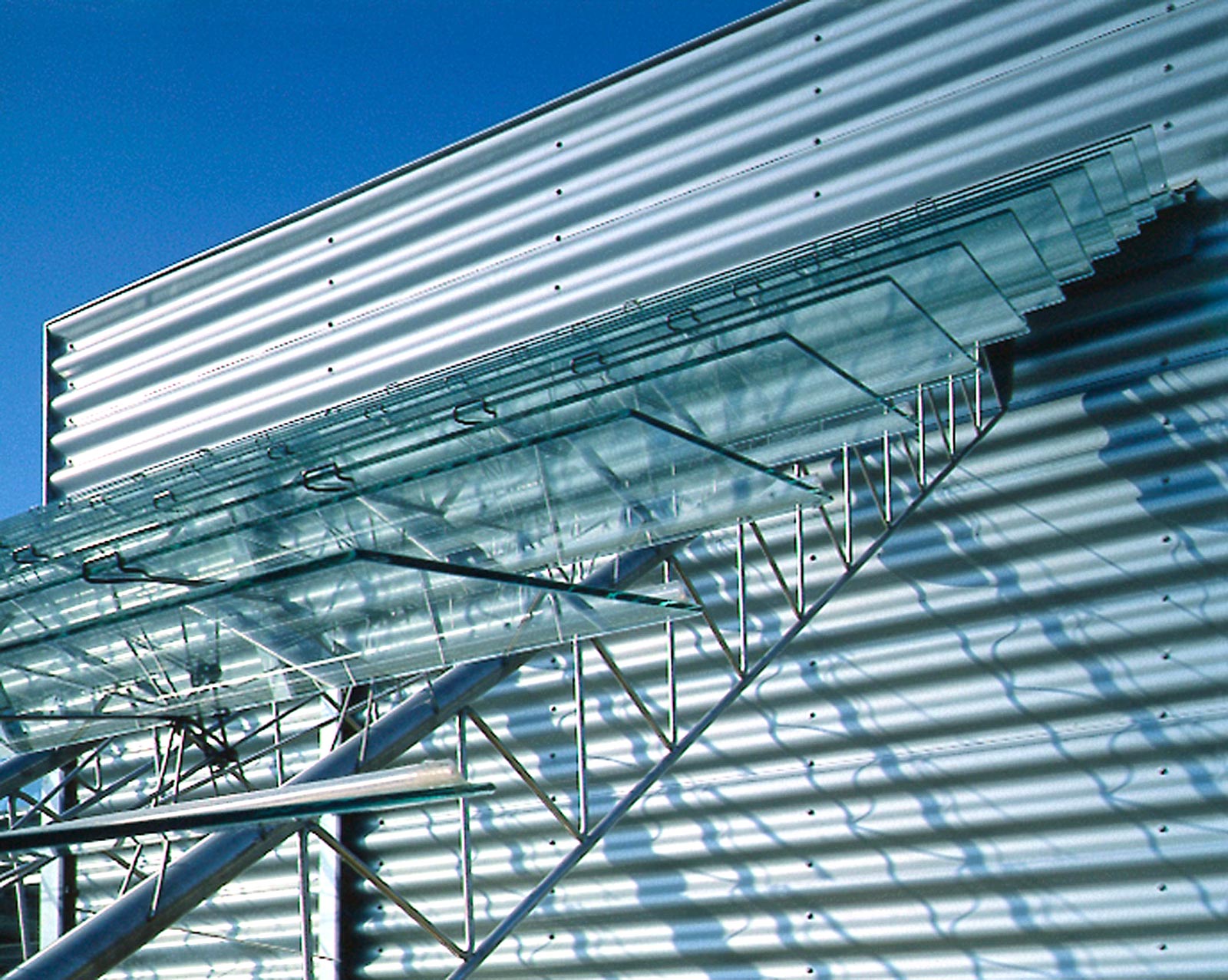

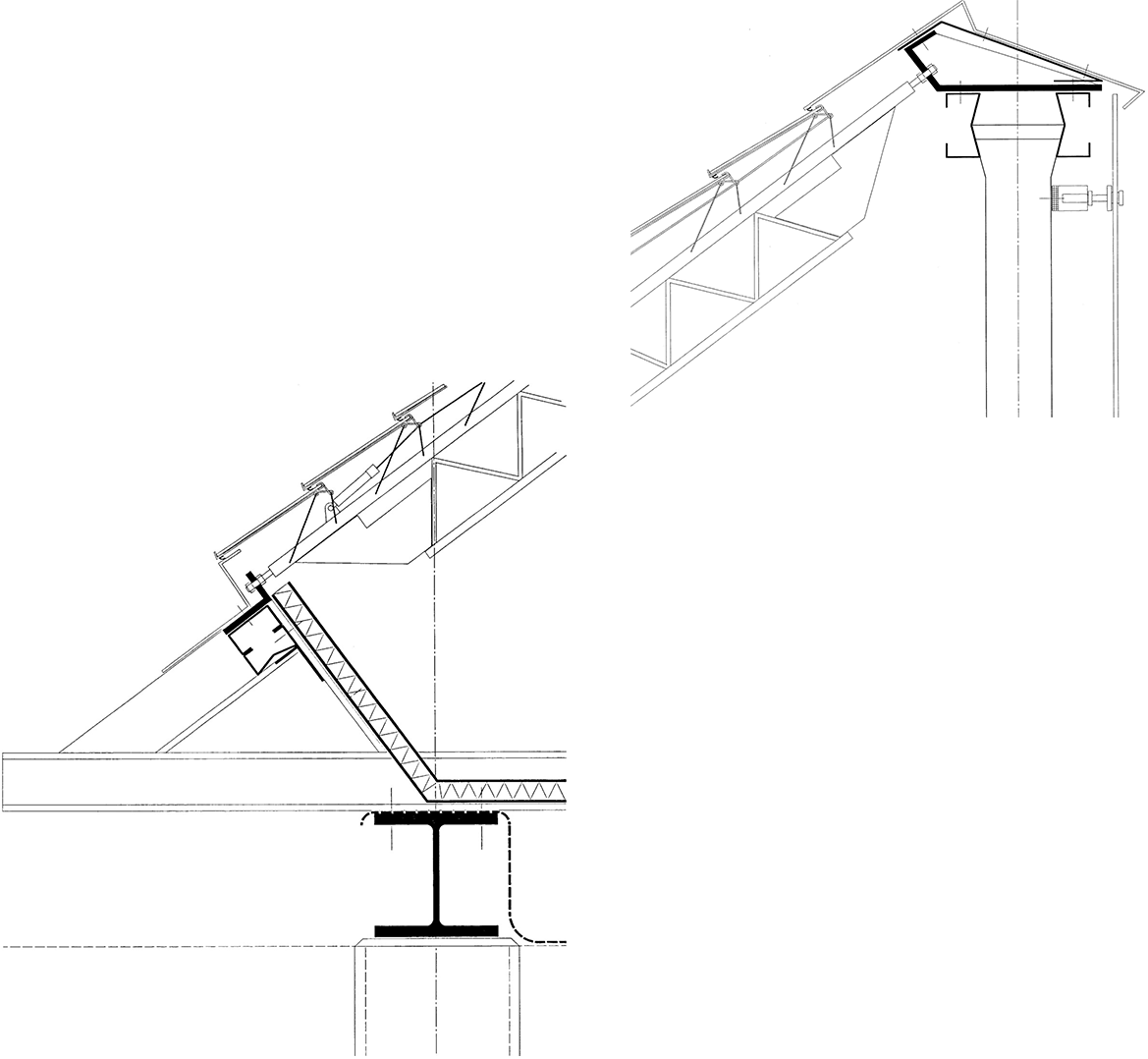

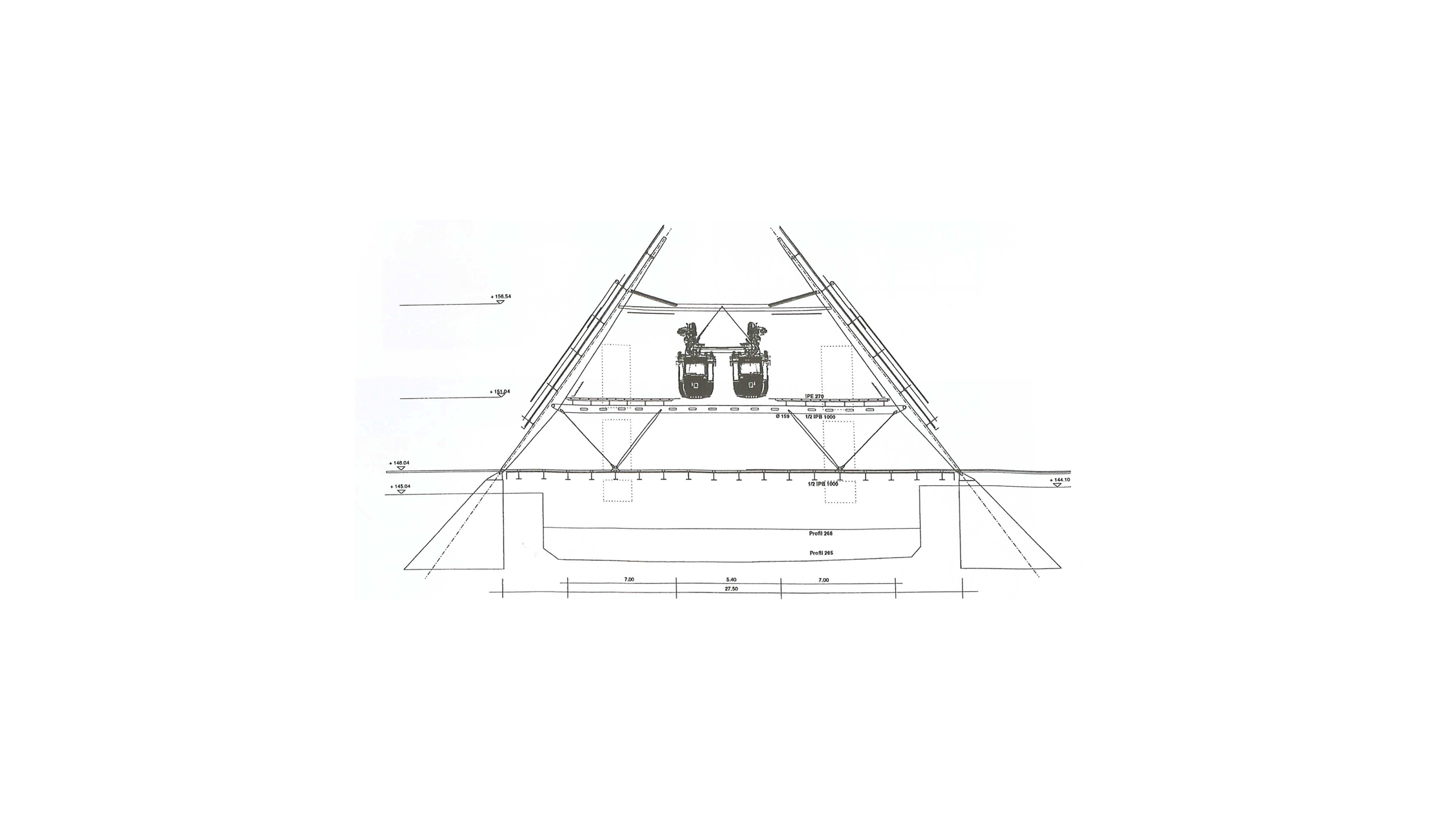

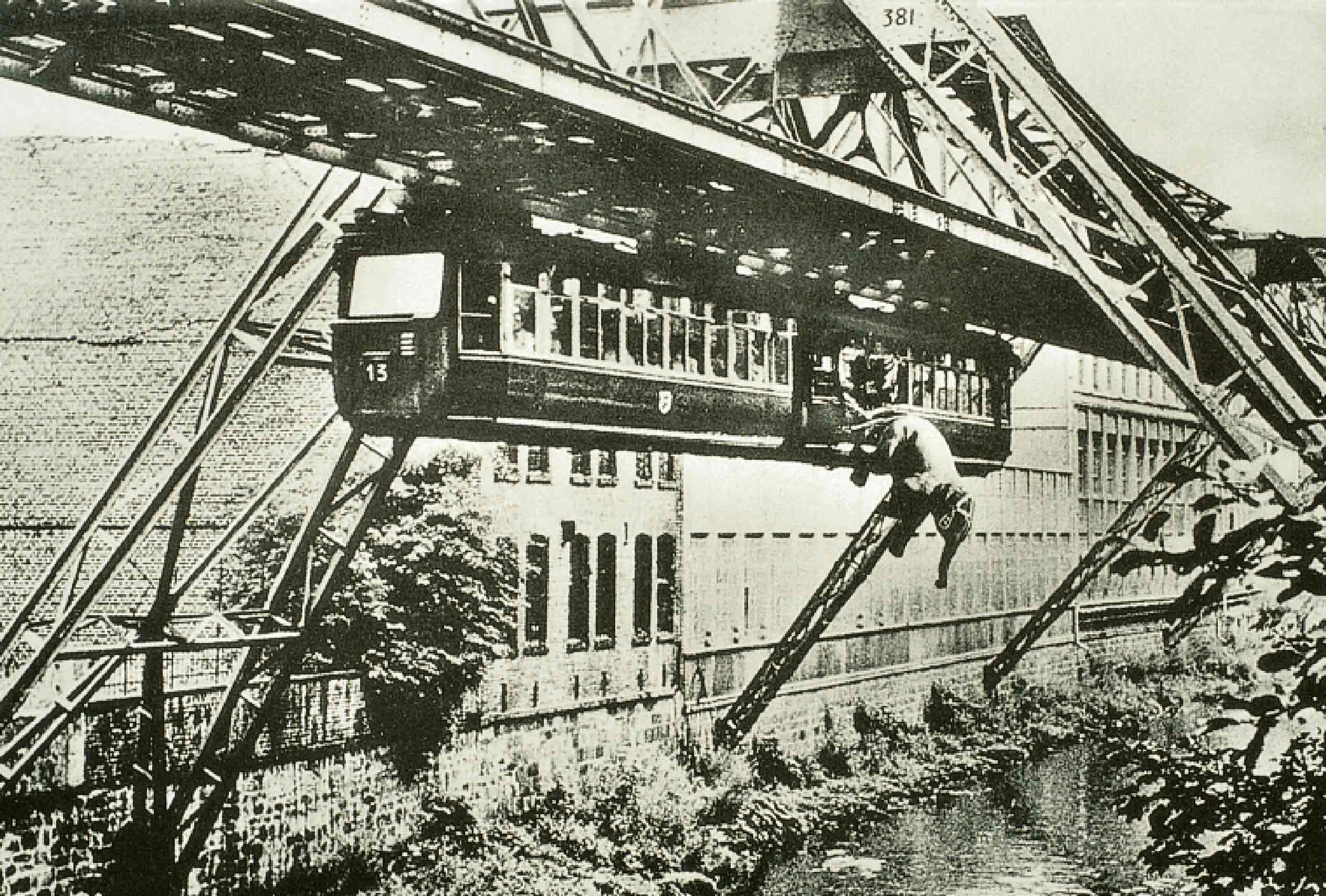

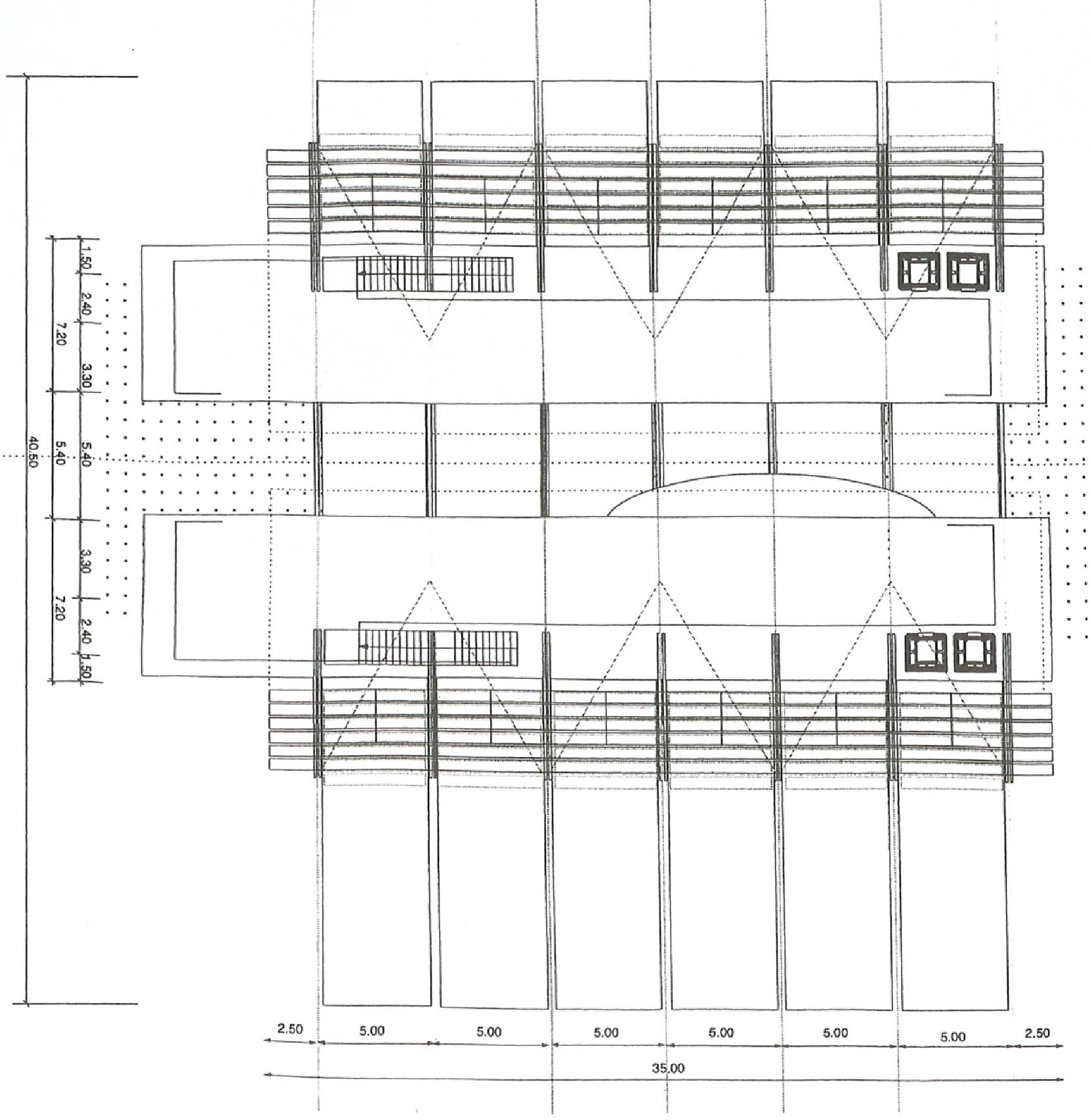

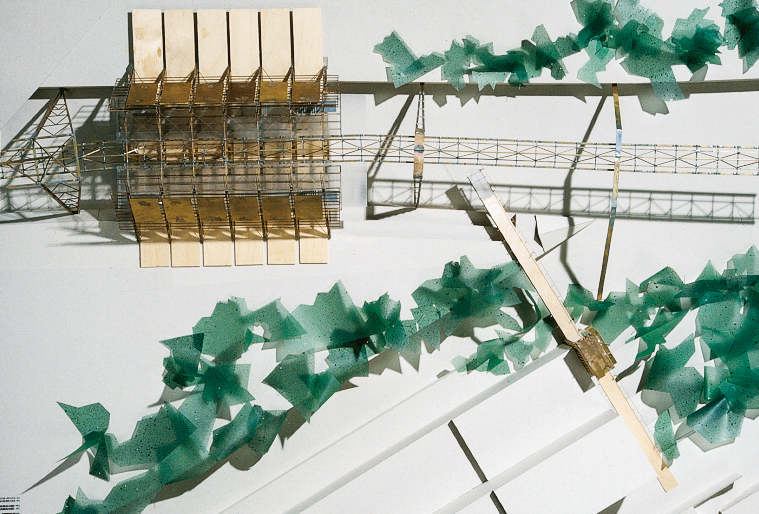

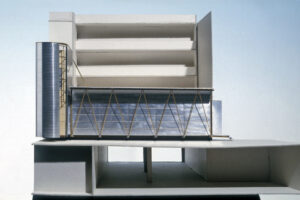

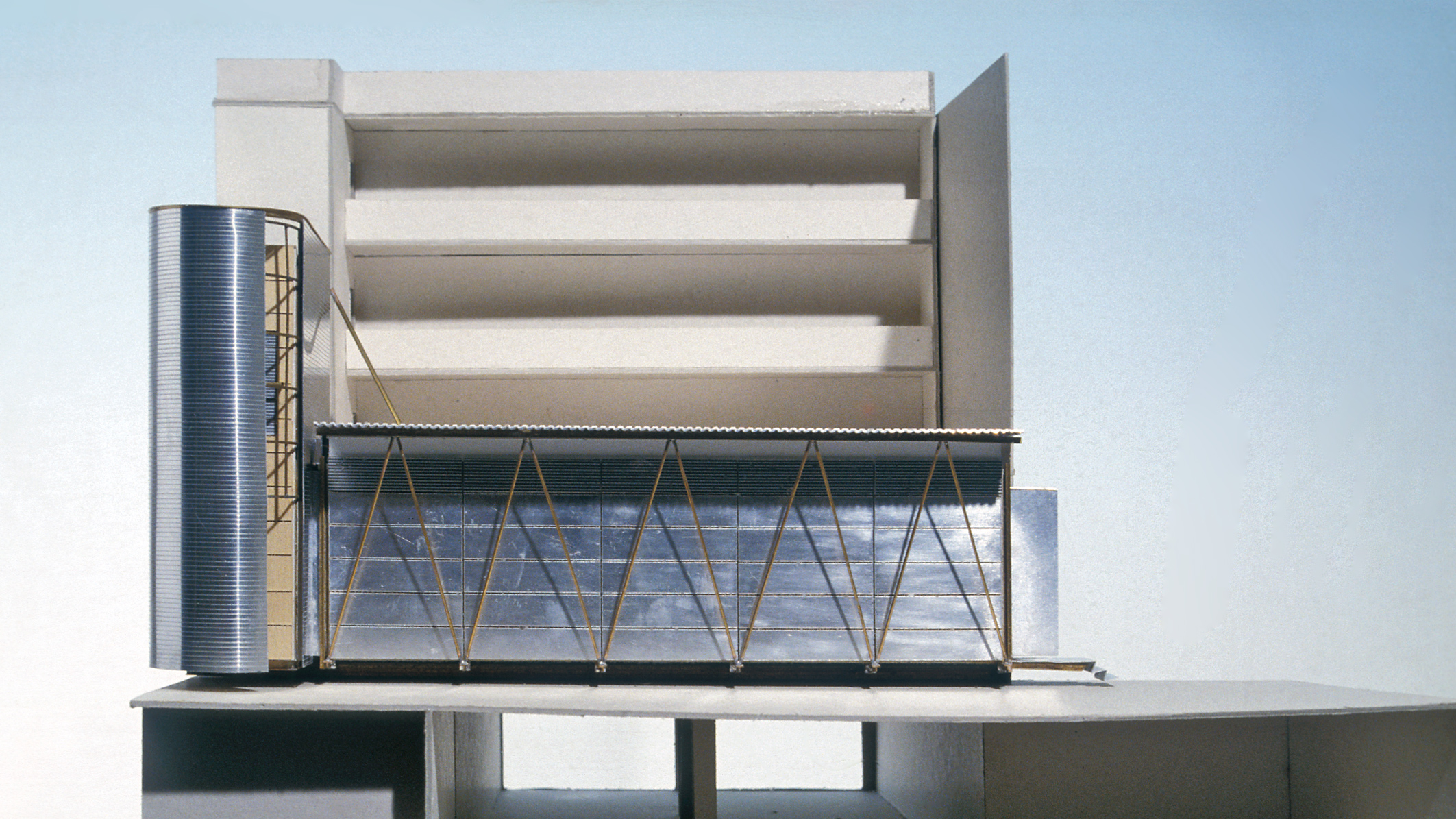

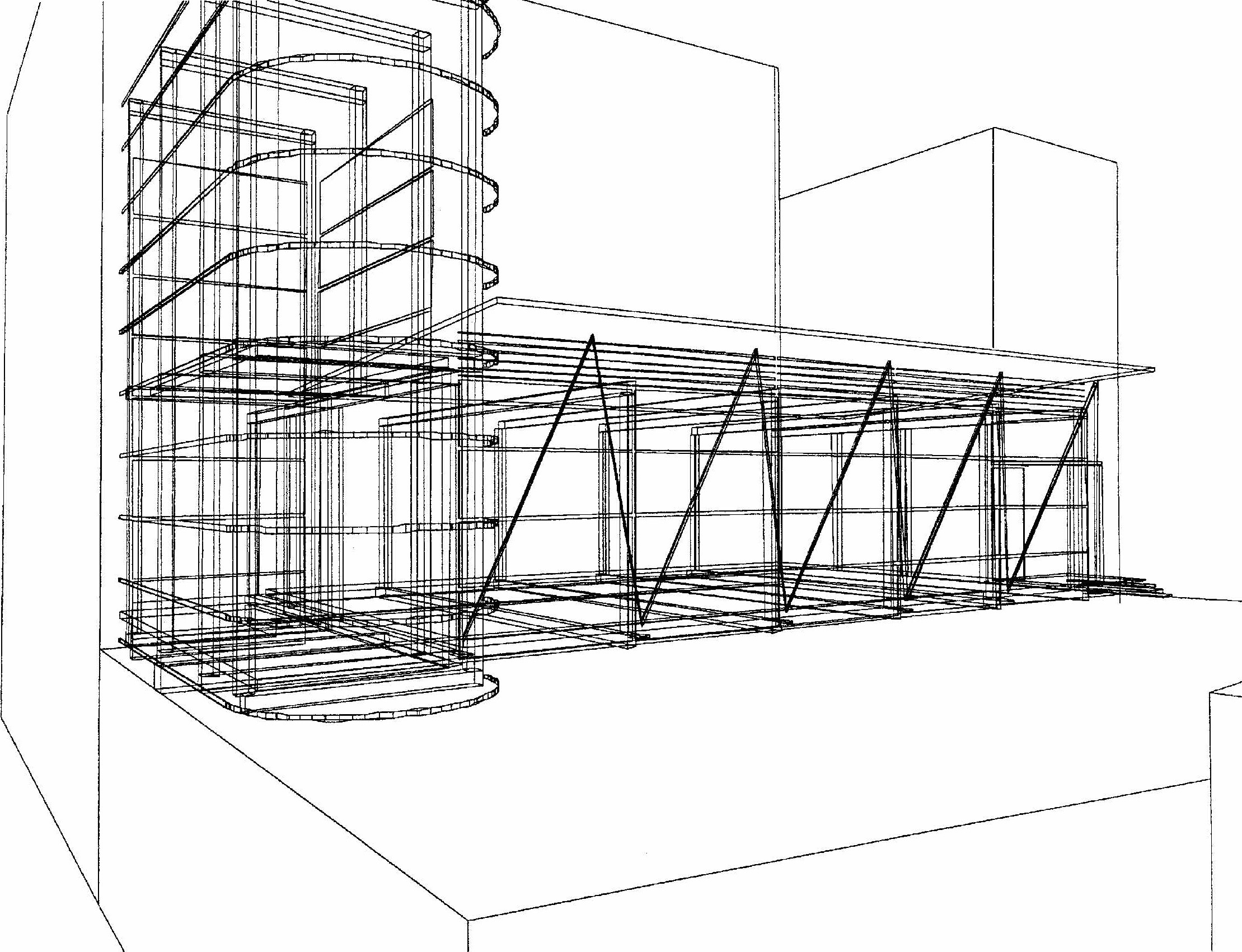

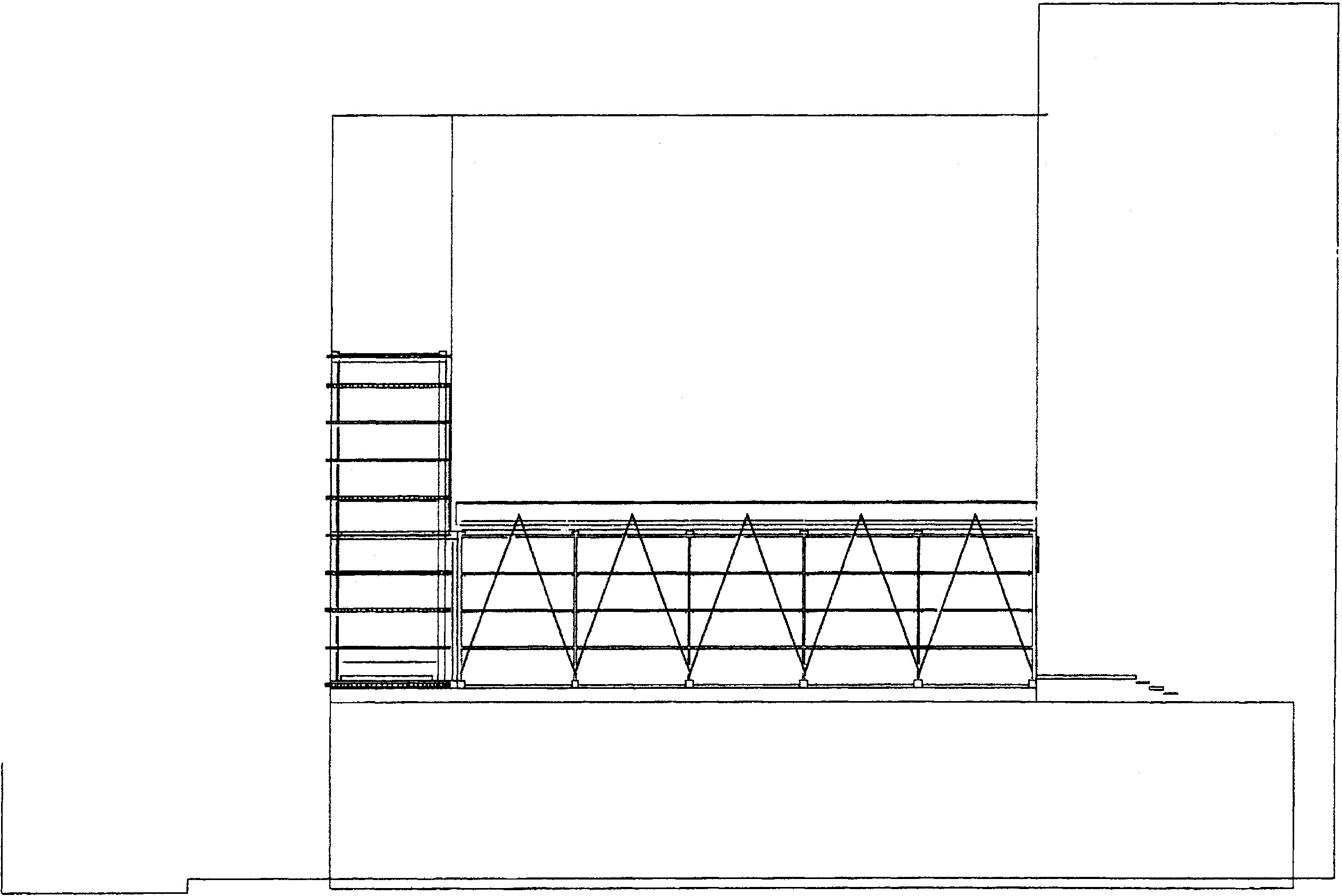

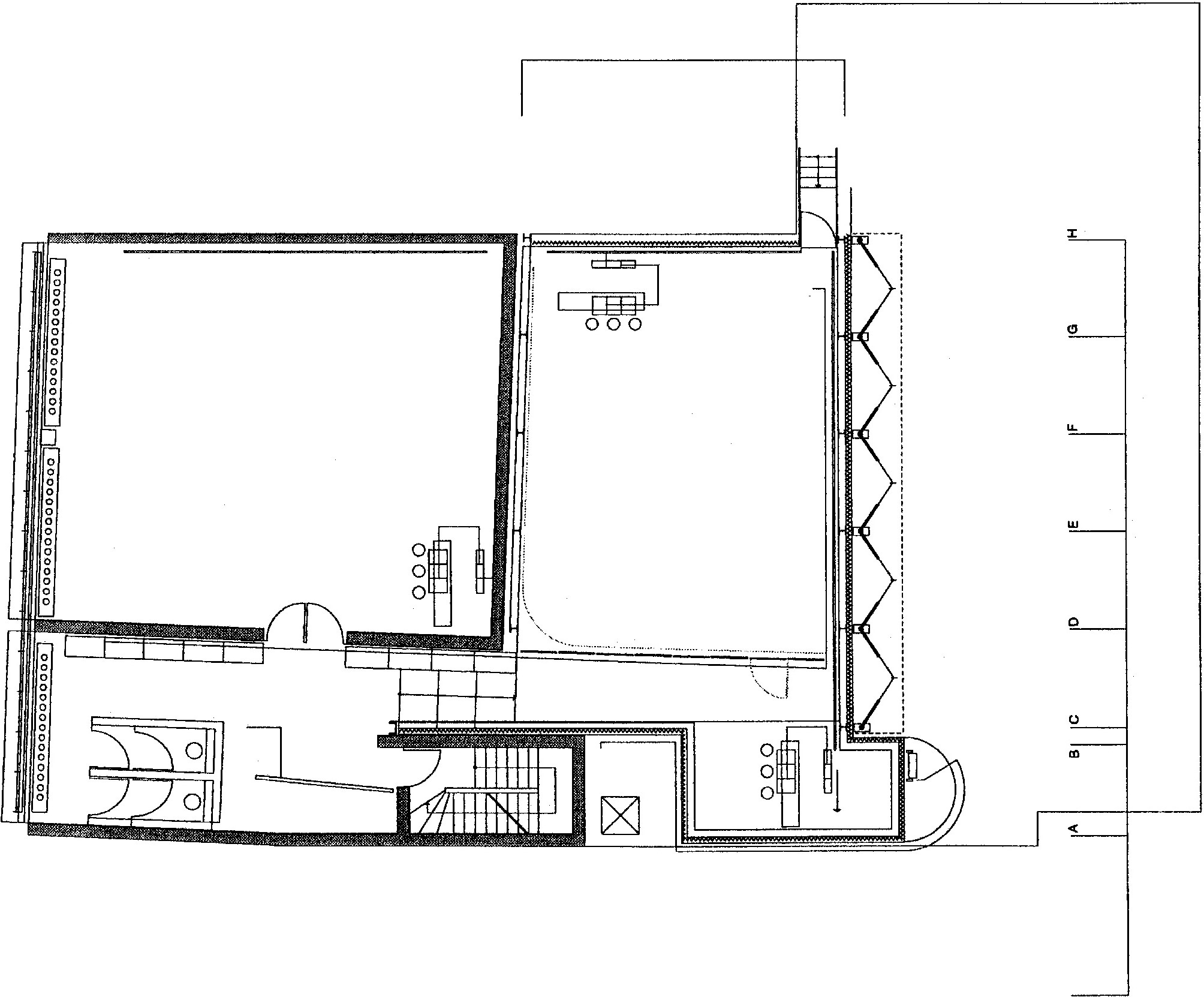

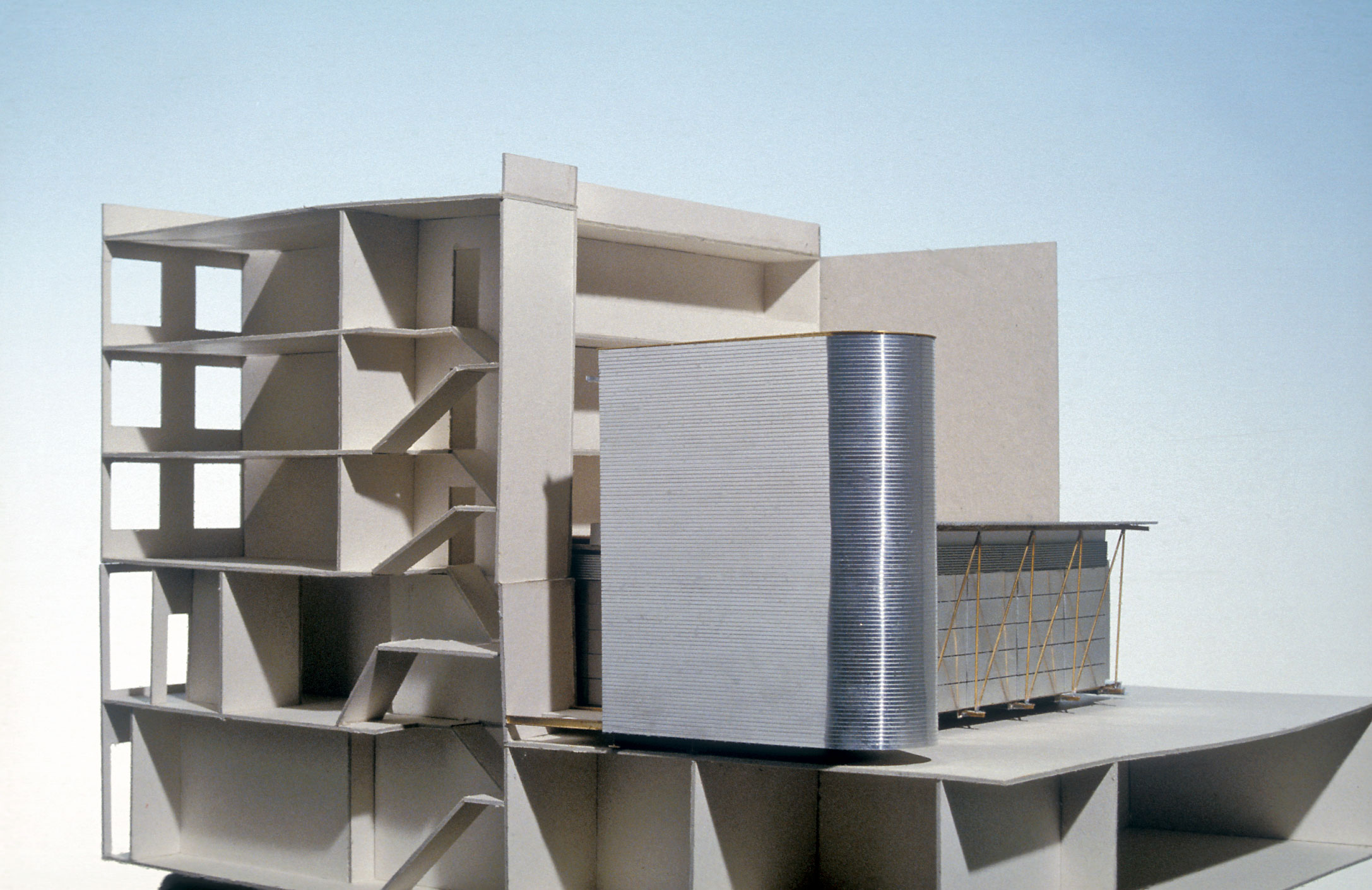

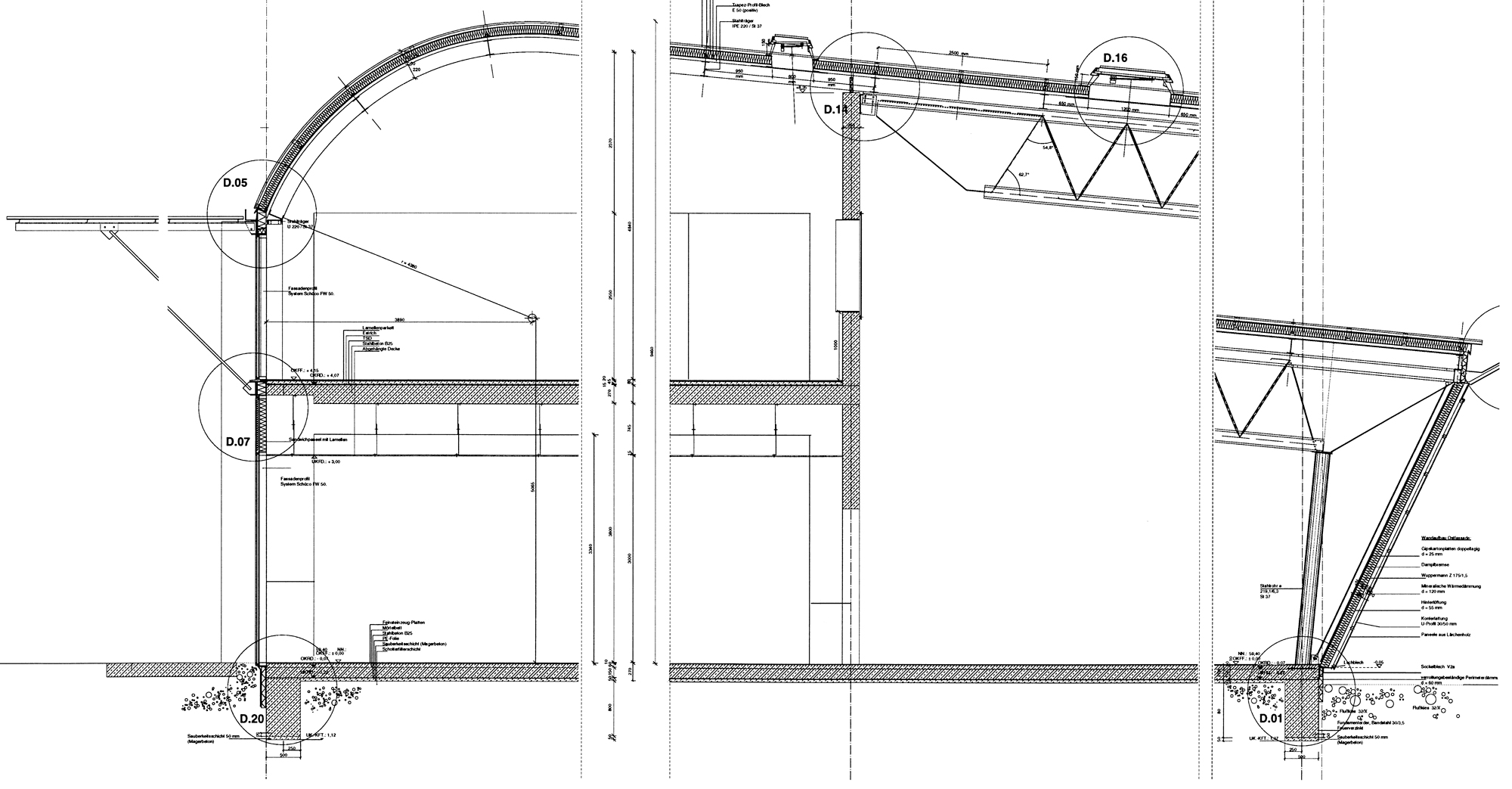

Mit minimalem Materialeinsatz und Konstruktionsgewicht erreichen die Fachwerkträger dank mehrfach gefalteten und kalt gewalzten Stahlblechs mühelos große Spannweiten. Mittels Stahlseilen ausgesteift und unverkleidet, von gering dimensionierten wenigen Stahlstützen getragen, spannen sie sich über flexible und transparente Verkaufsflächen, die unbeschadet ihrer multifunktionalen Teilung in Shop-In-Shop-Einheiten als ein Raumkontinuum erfahren werden.

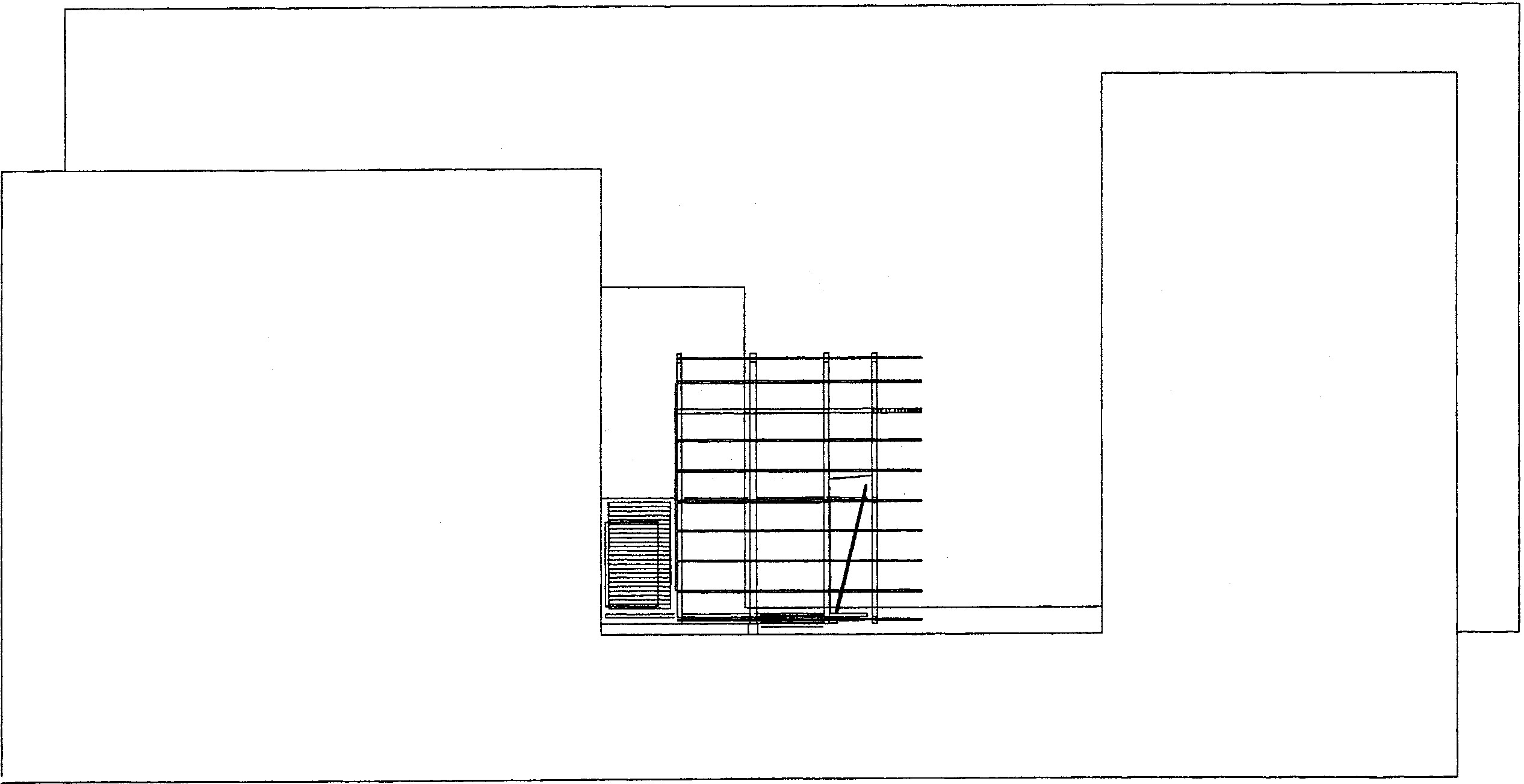

Verbindungen zum Stadtraum stellen sich über großflächige Verglasungen und elementierte Aluminiumfassaden her, deren Haut sich mit lebendiger Binnenstruktur und wechselndem Schattenrelief in die scharfen Gebäudesilhouetten einzeichnet.

Keine Repetition banaler Einfallslosigkeit, keine artifizielle postmoderne Camouflage, sondern eine minimierte wie auch elementierte Konstruktion kompakter Baukörper übersetzte unterschiedliche Dienstleistungsangebote und örtliche Situationen in prägnante Gebäudegestalten.

Als selbstbewußte solitäre Ordnungselemente schreiben sich die FRIZ-Dienstleistungszentren in die disparaten, fragmentarisierten Ränder der Städte ein - so erfolgreich, daß längst schon weitere Projekte für die Expansion des Unternehmens und seiner architektonischen Corporate Identity existieren.

Daten

Fertigstellung

1994

Adresse

Zunftstraße 15-17

06847 Dessau-Roßlau Deutschland

Bauherr

ANH Hausbesitz, Dessau