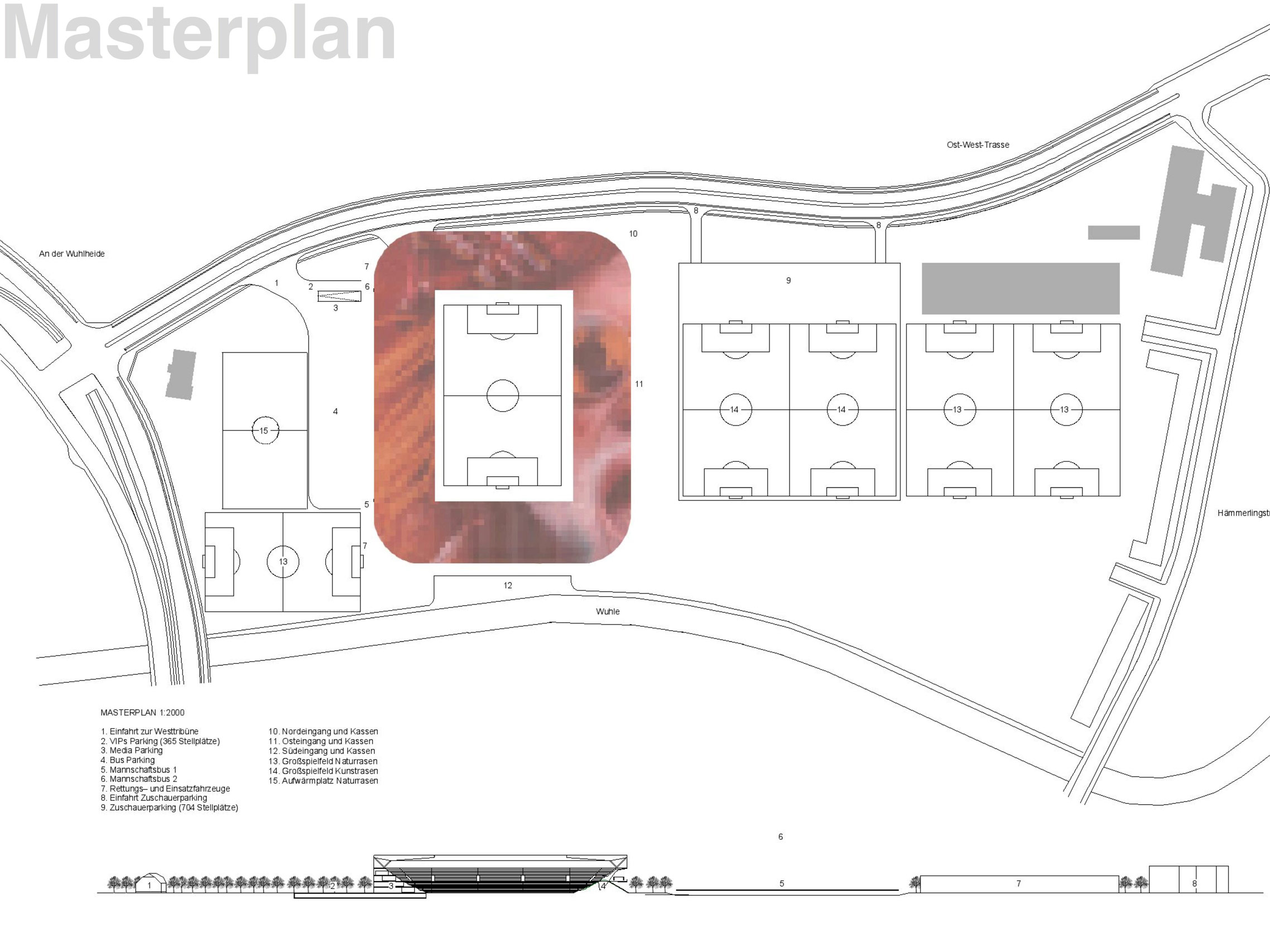

Wettbewerb Stadion Union Berlin

Berlin

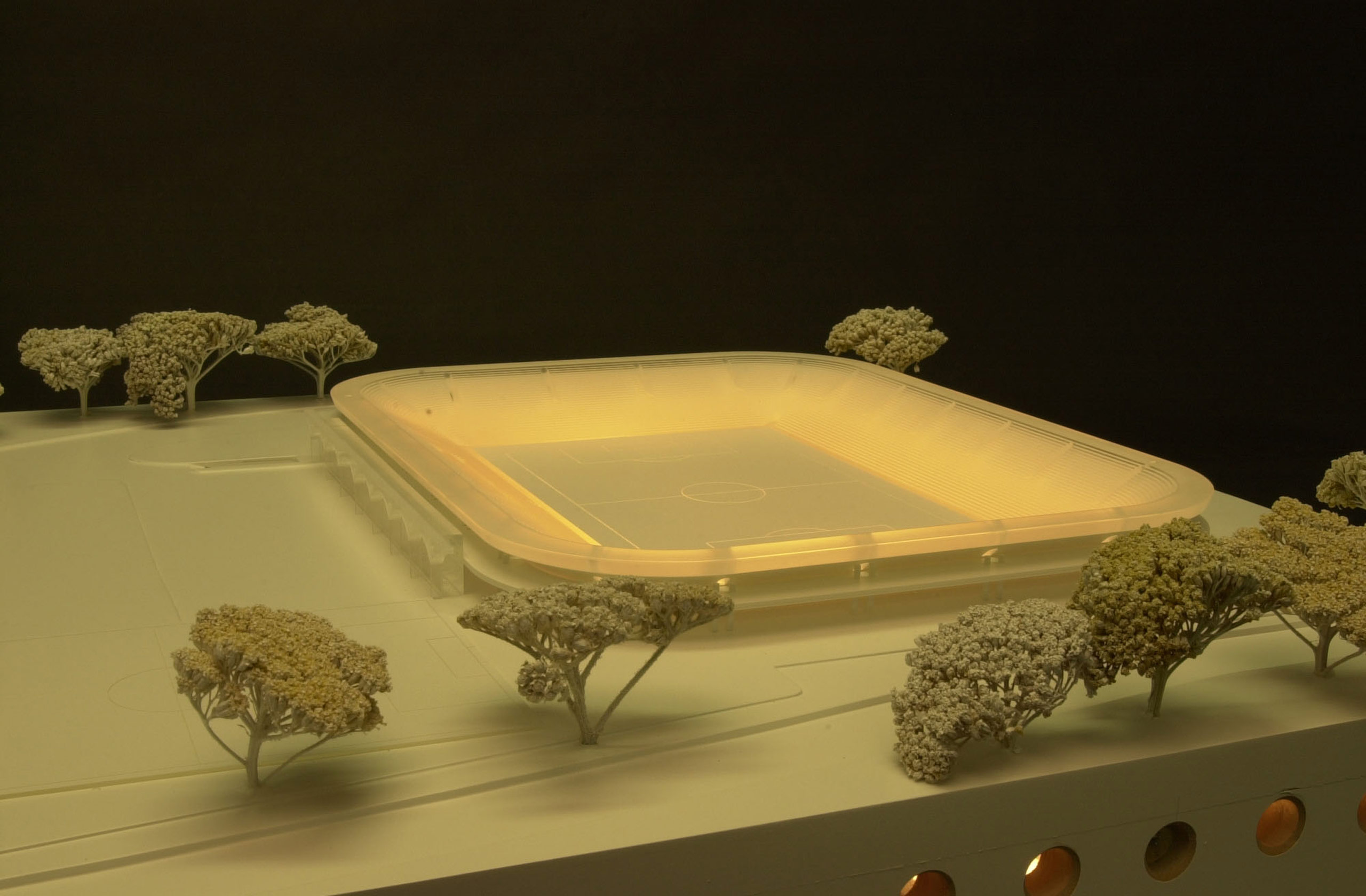

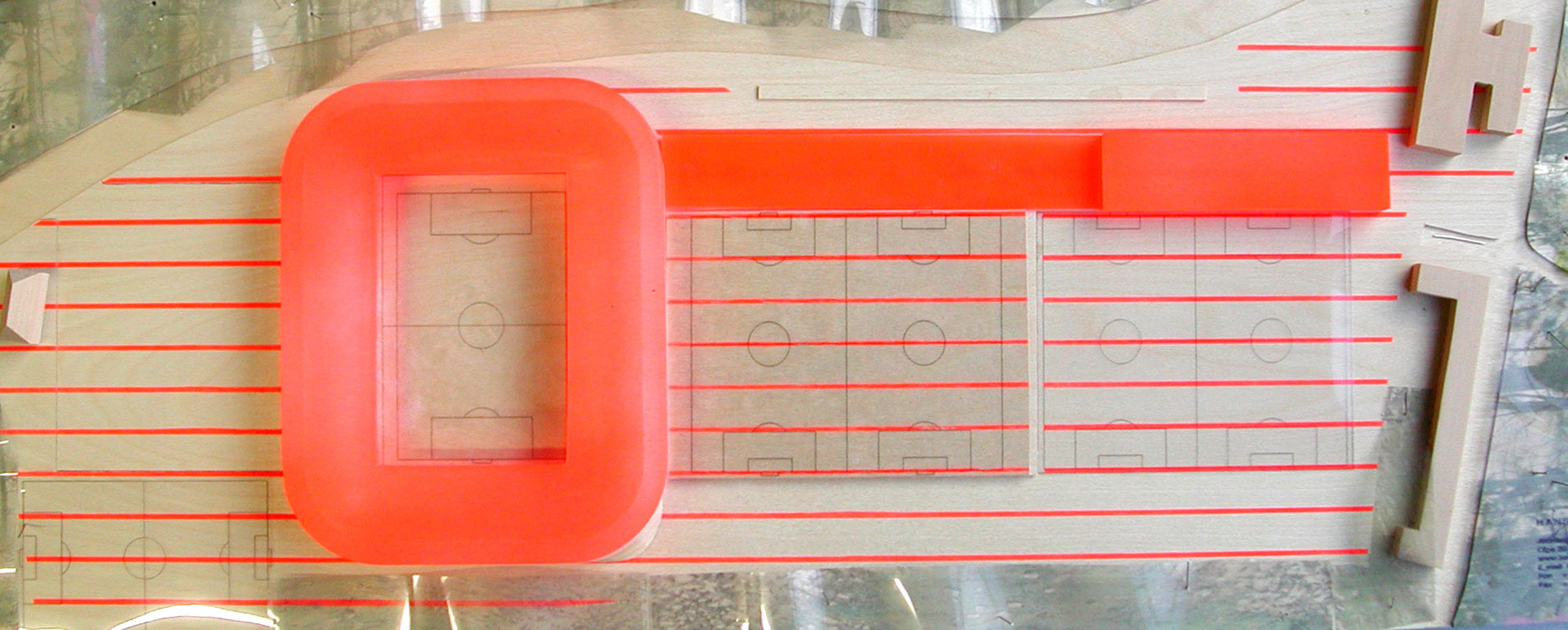

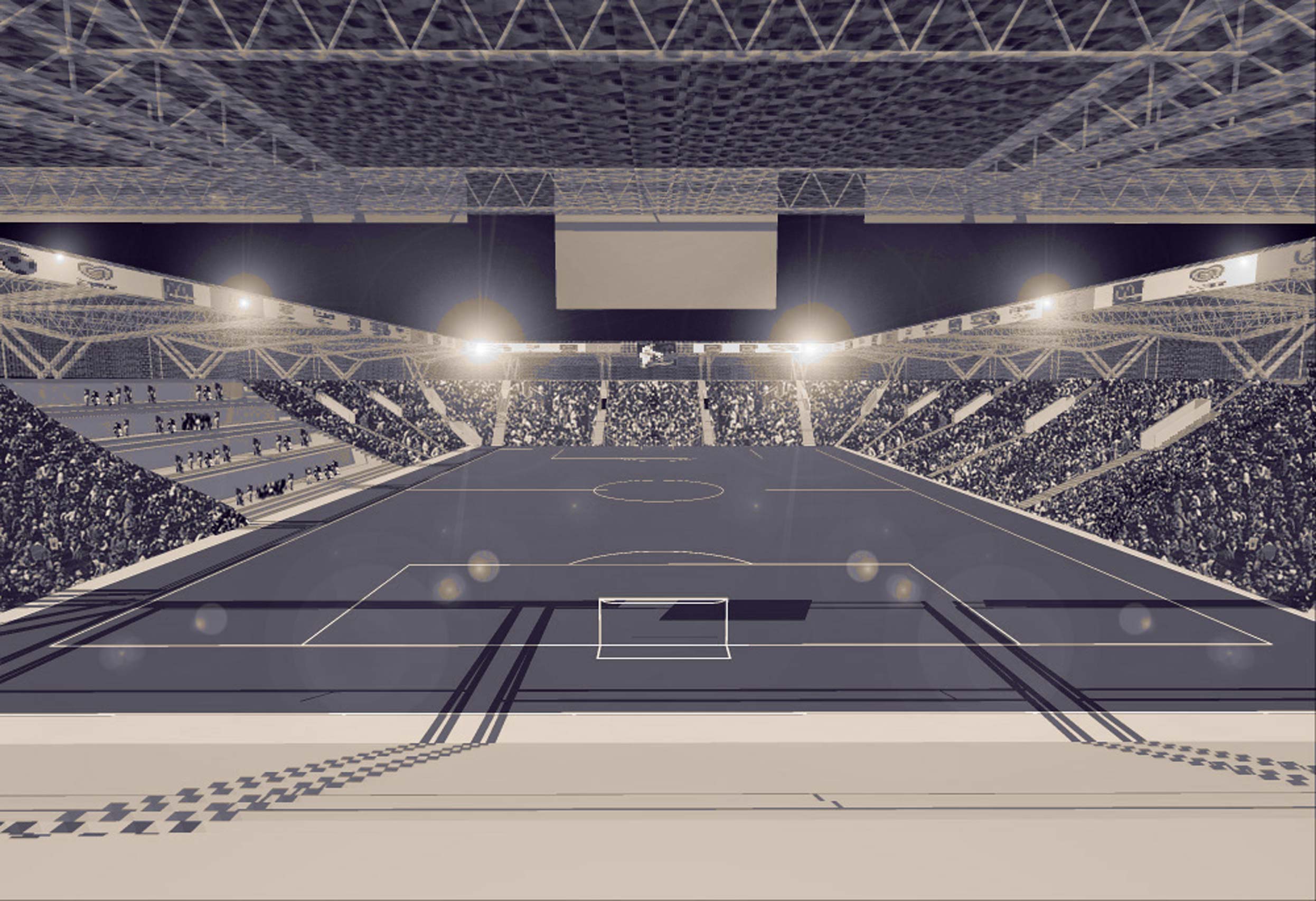

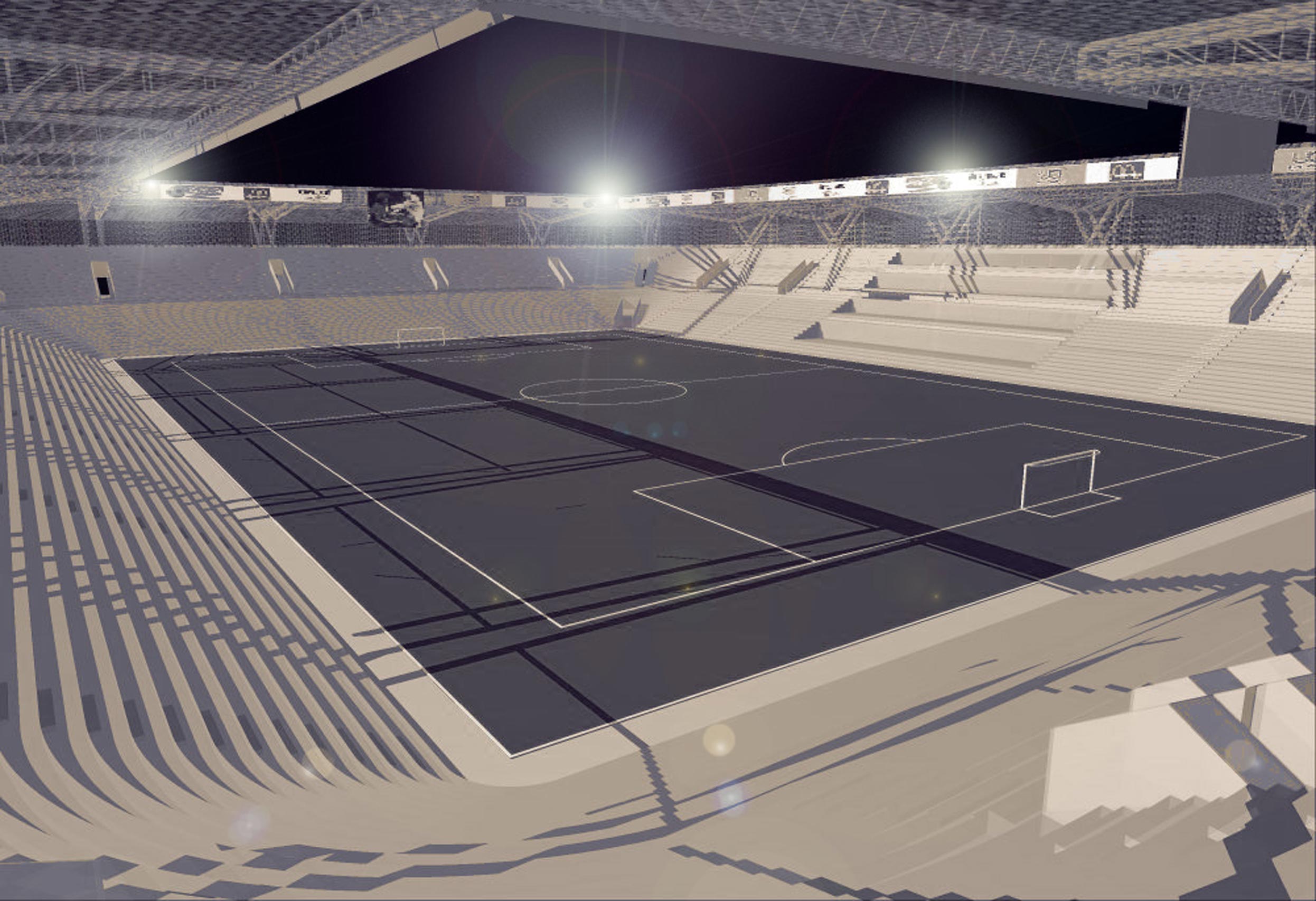

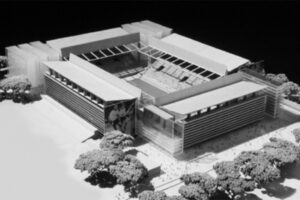

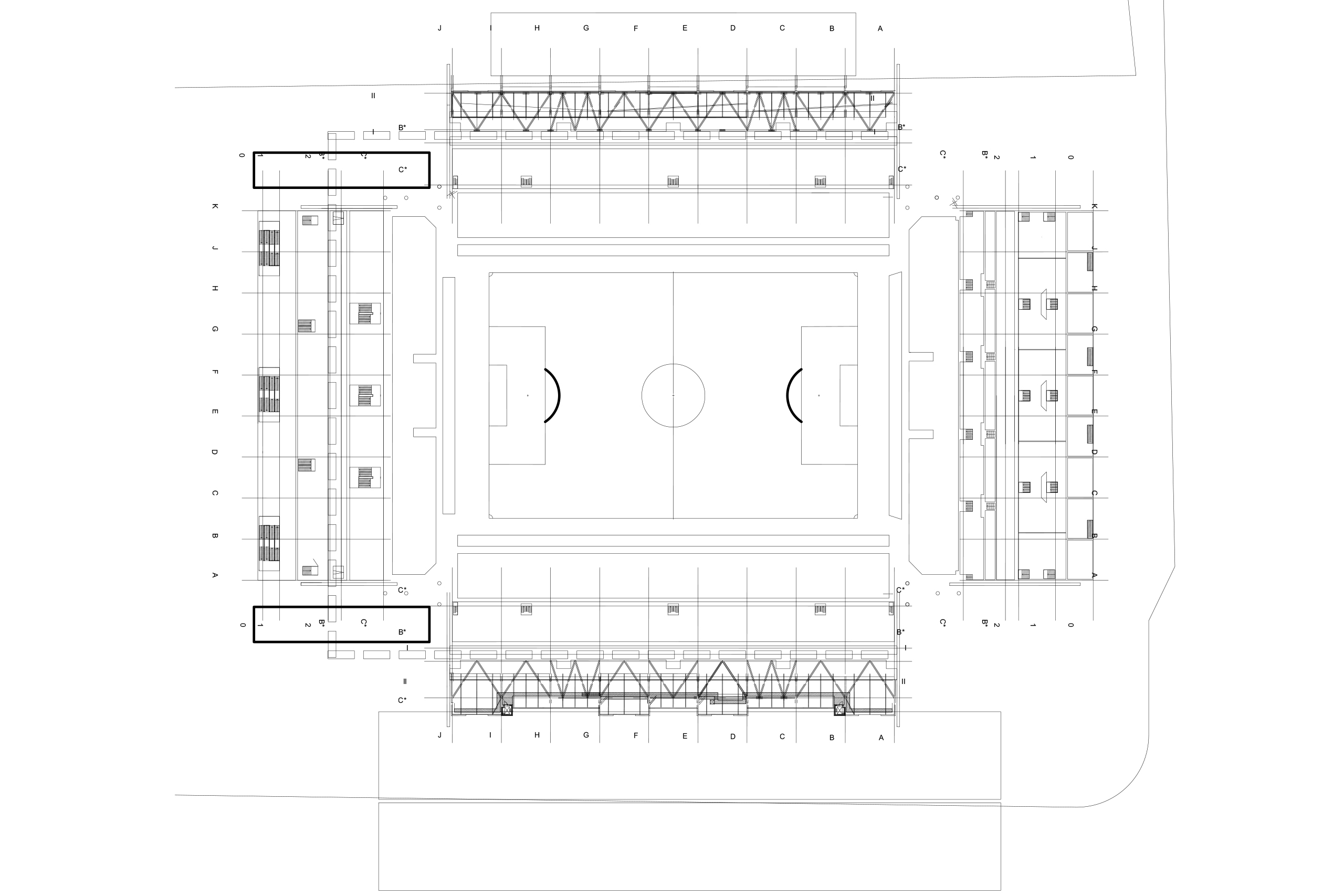

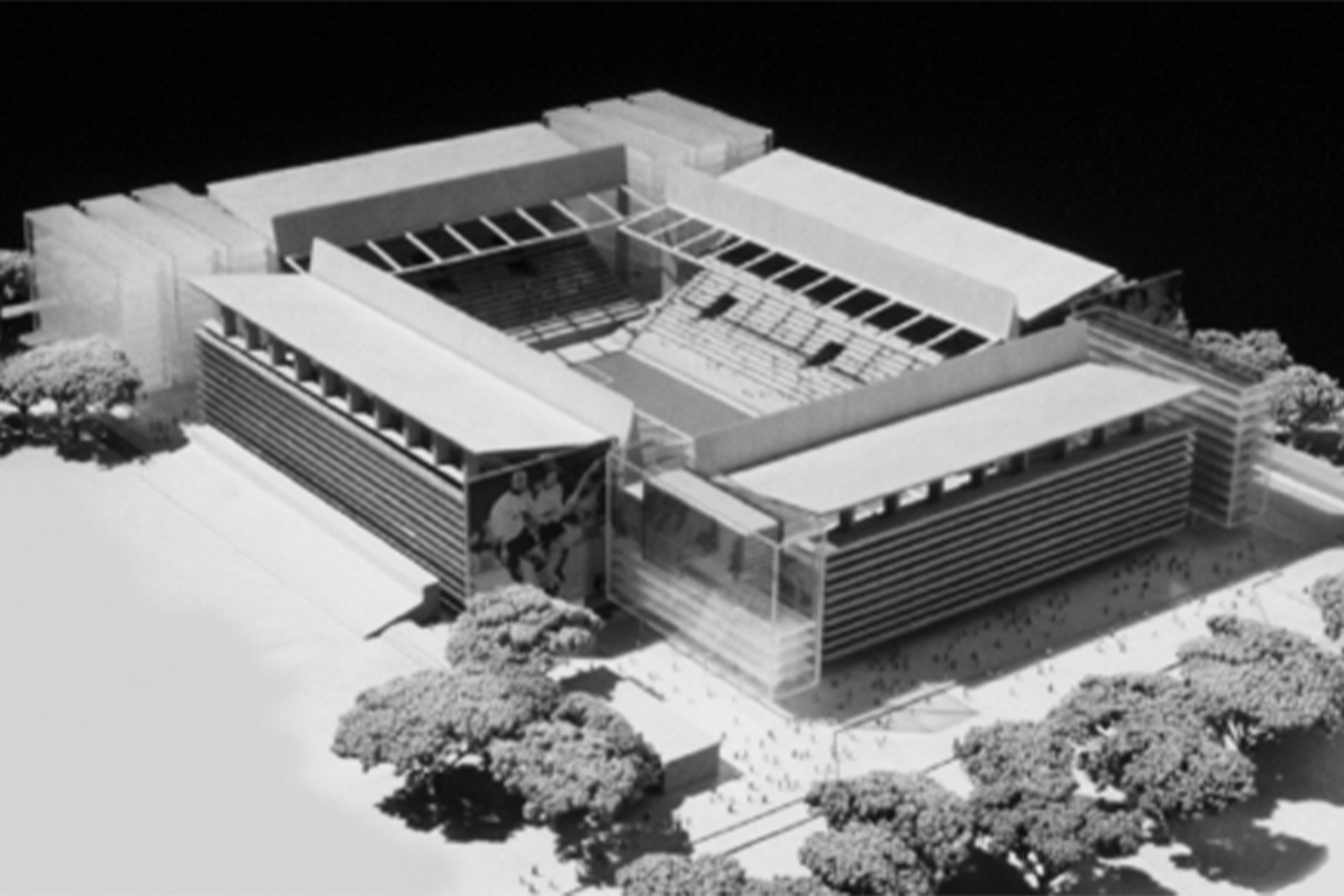

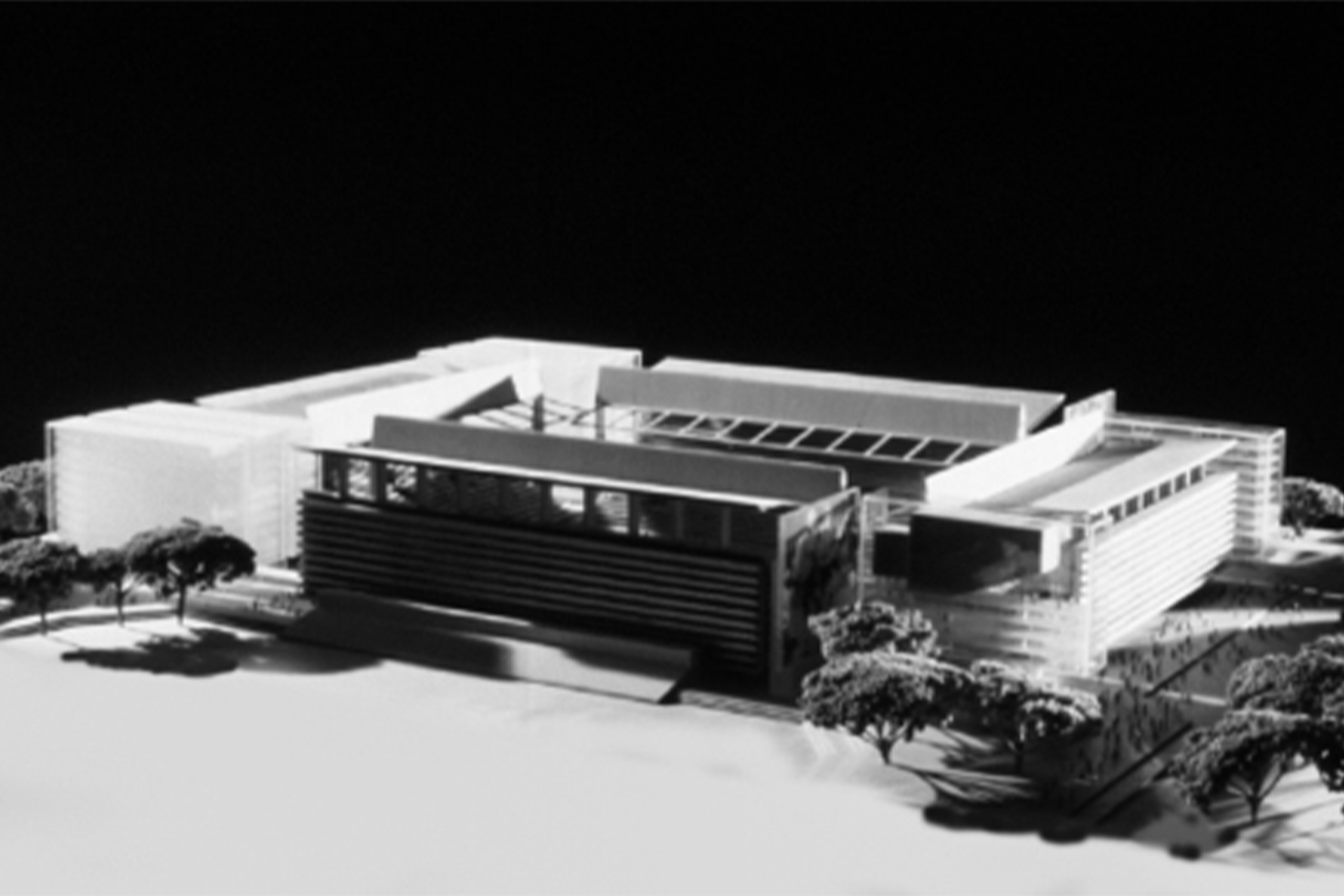

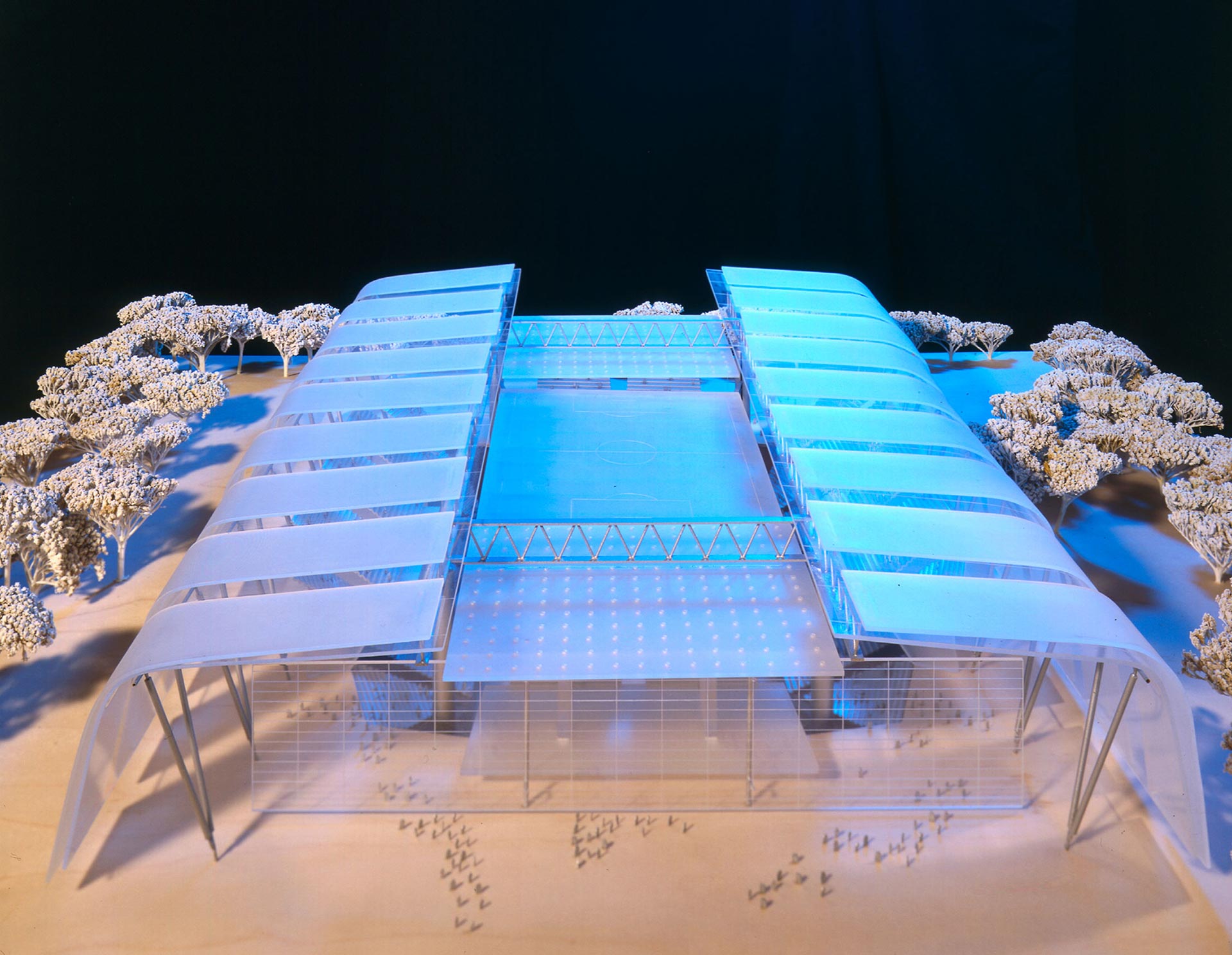

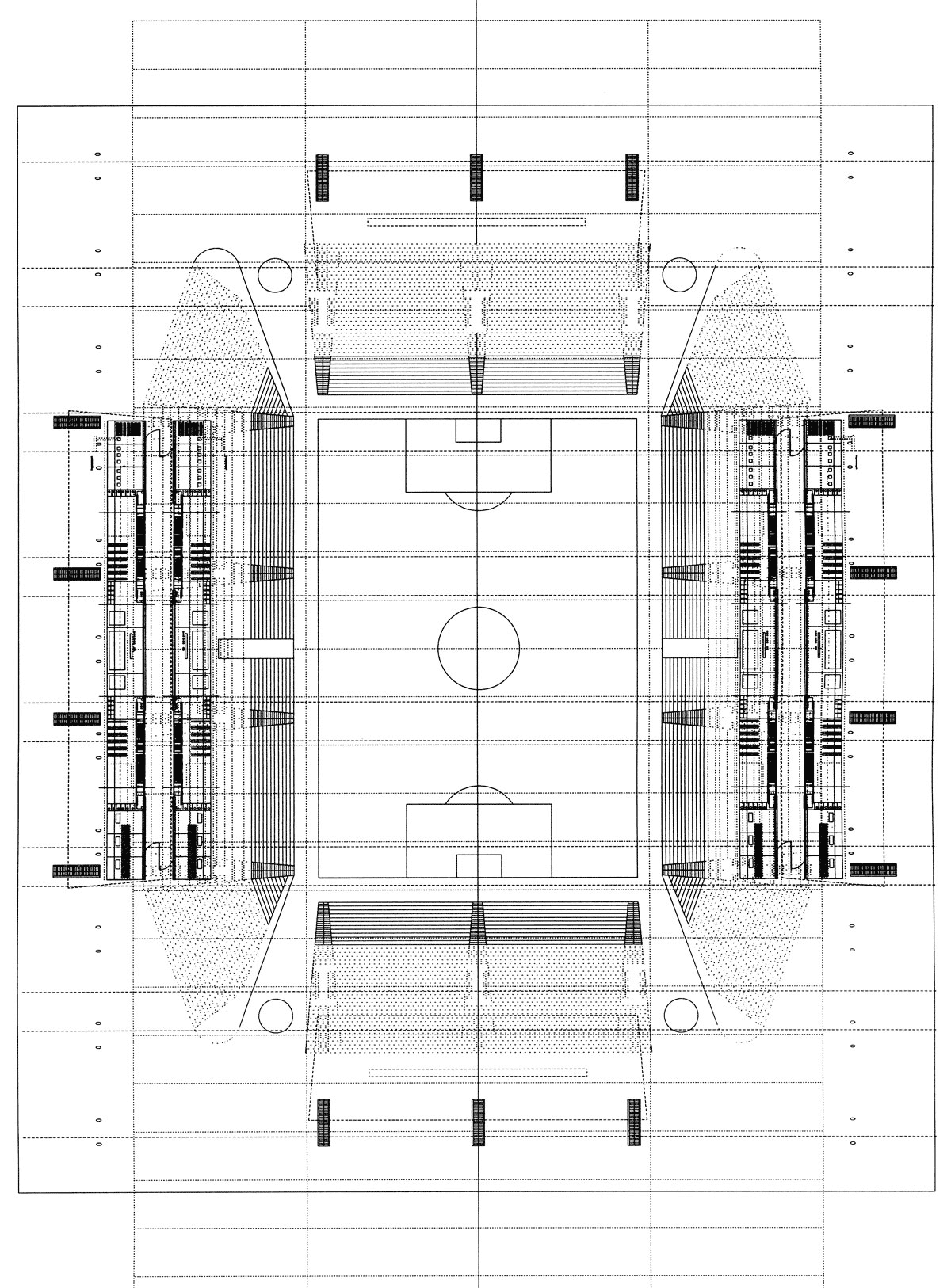

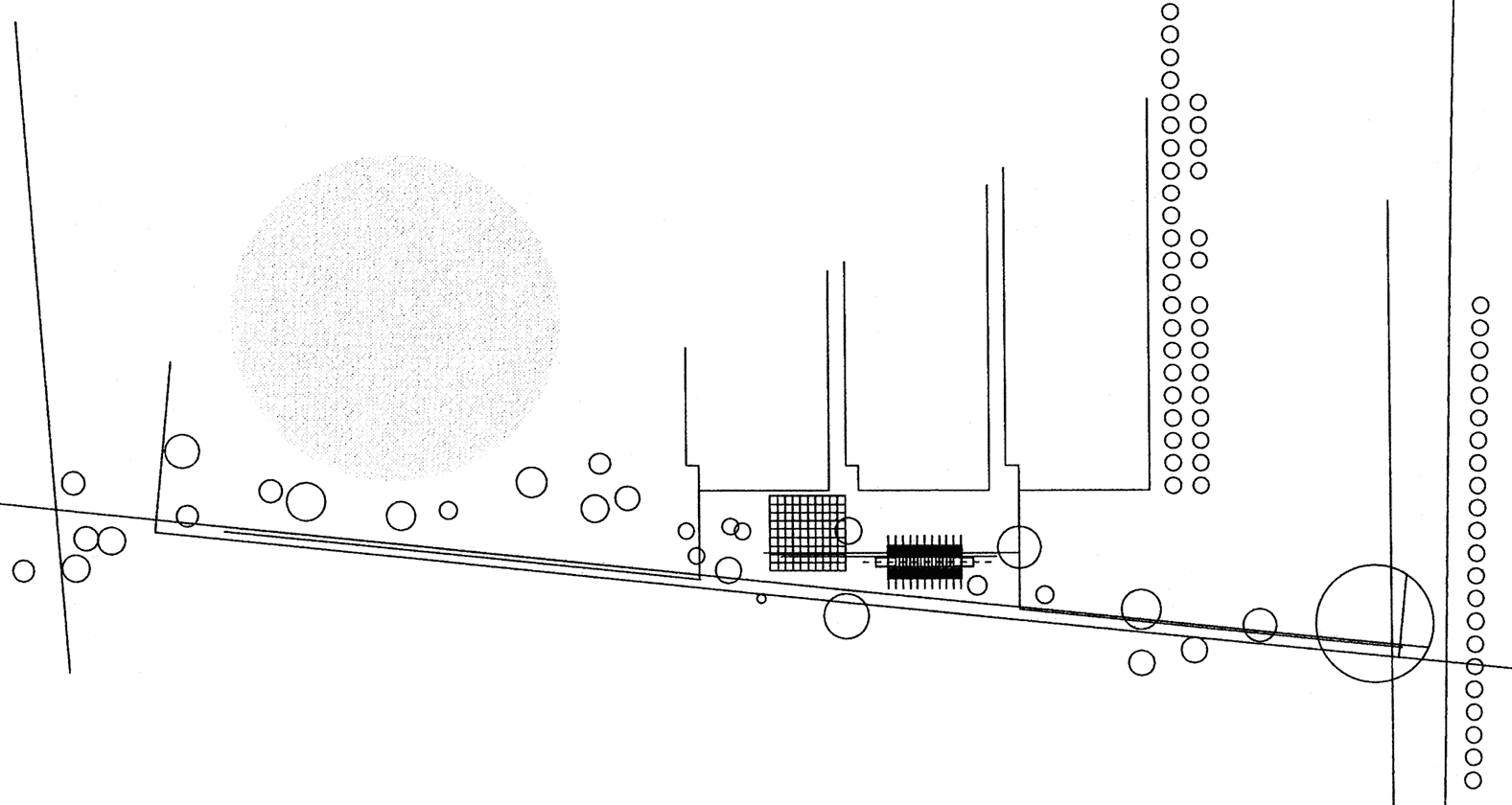

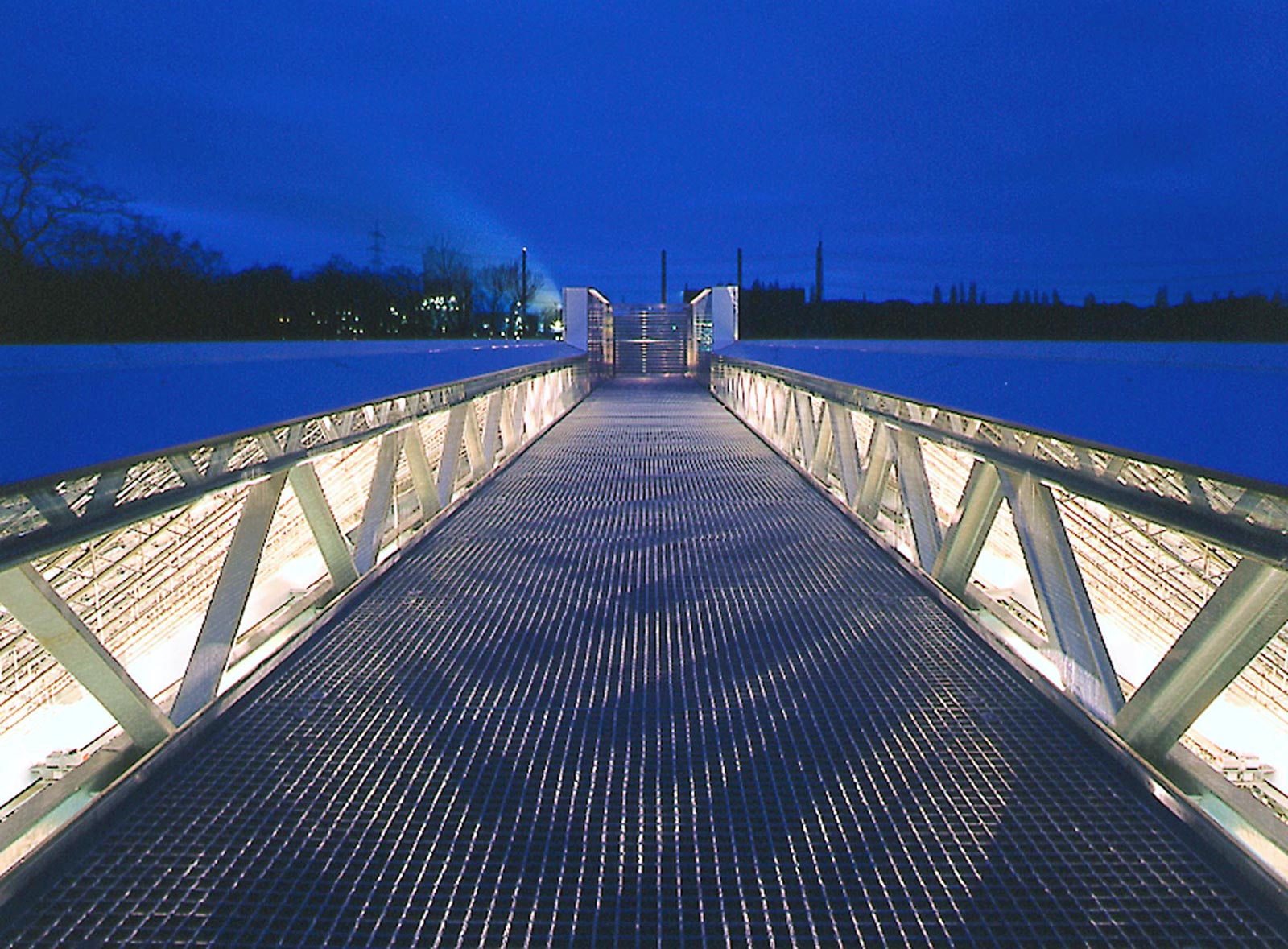

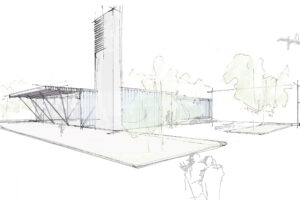

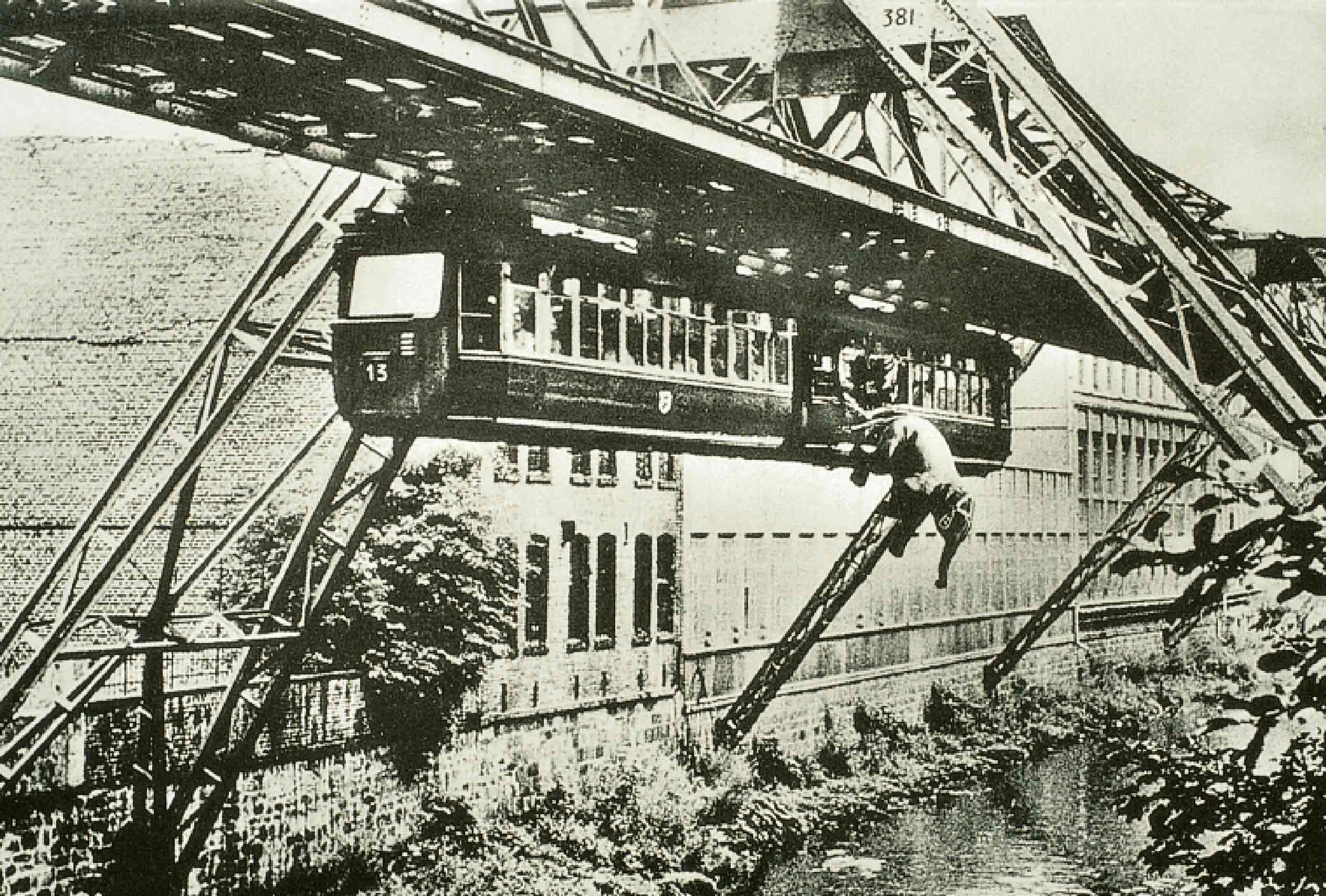

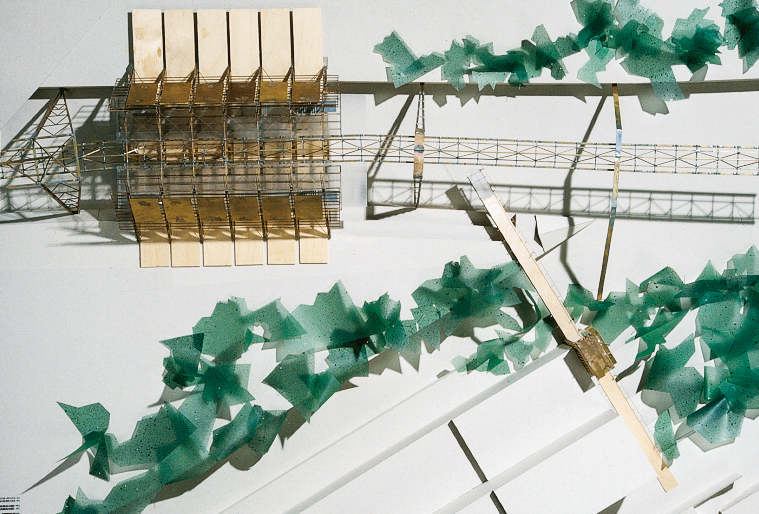

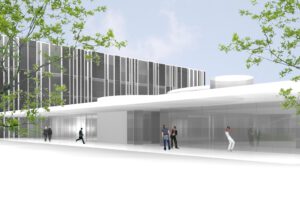

UNION BERLIN erhält ein neues Stadion an alter Stelle - ein traditionsreicher Ort, dessen Historie die außergewöhnliche Nähe zwischen Verein und Fans geprägt hat. In der Wuhlheide, zwischen Wuhle und Wald wird seit Jahrzehnten in einer reinen Fußballarena gespielt. Das Charakteristikum räumlicher Nähe zwischen Spielfeld und Tribüne wird im vorliegenden Konzept durch die Geometrie der neuen Konstruktion gesteigert und atmosphärisch hoch verdichtet.

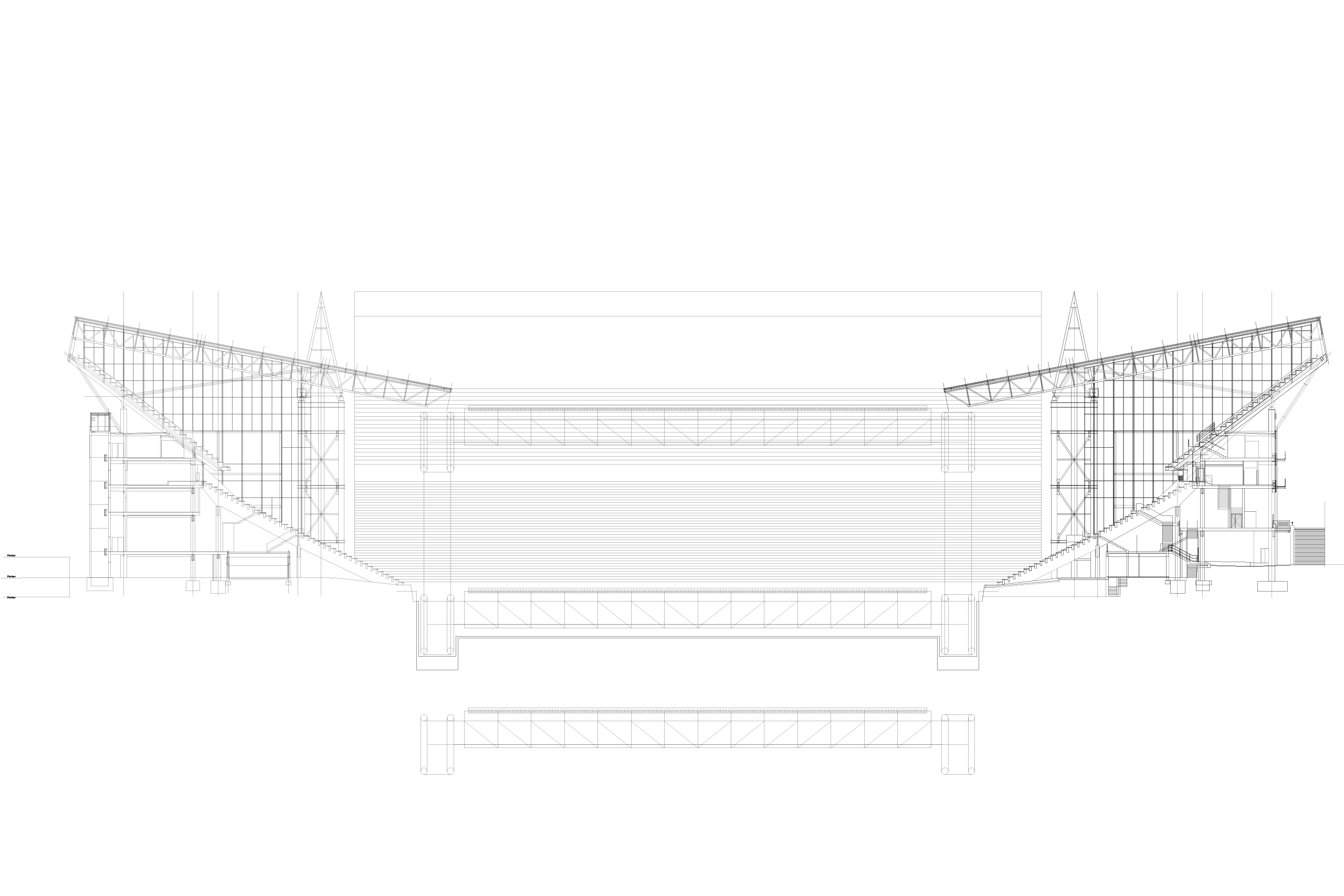

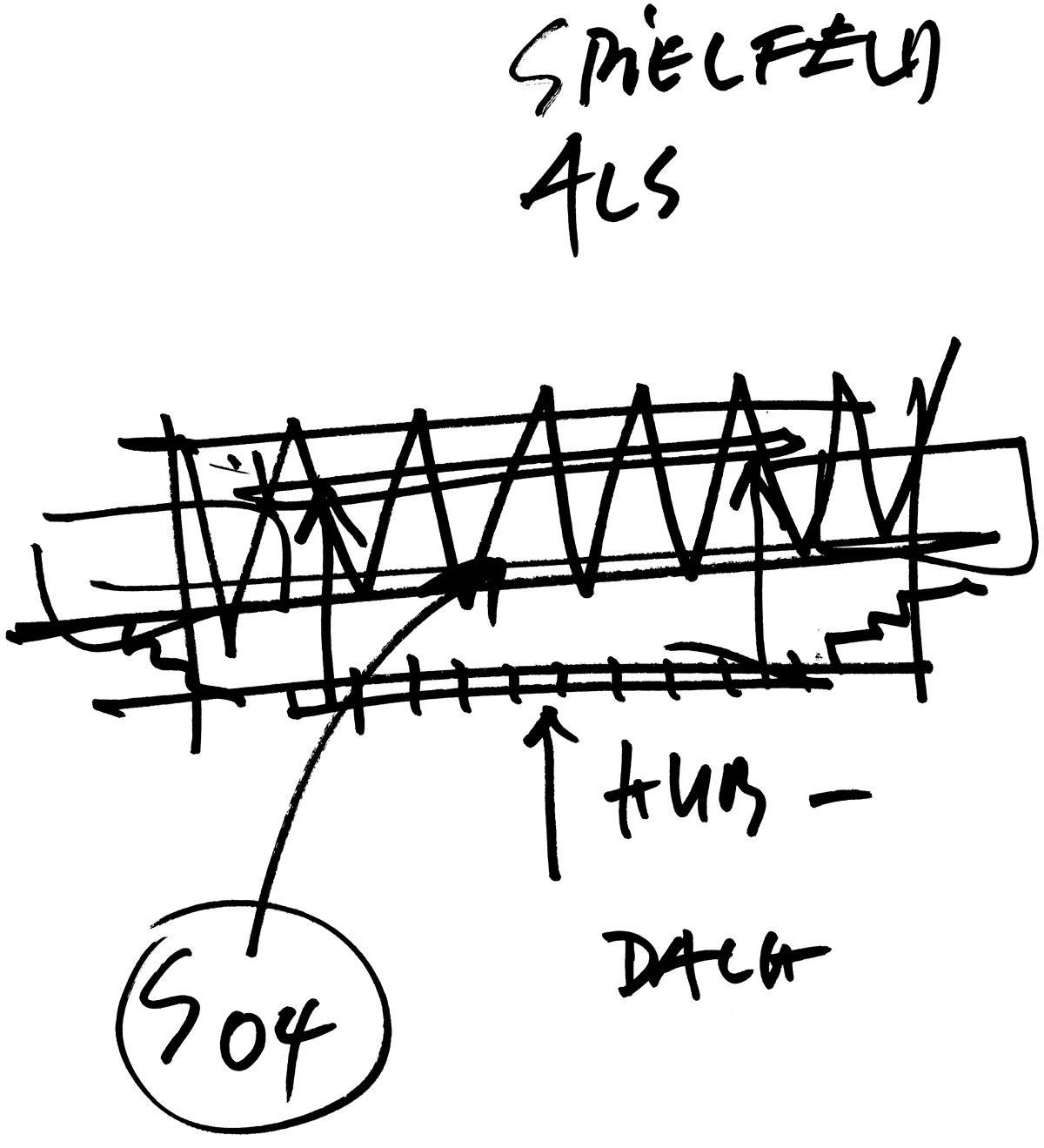

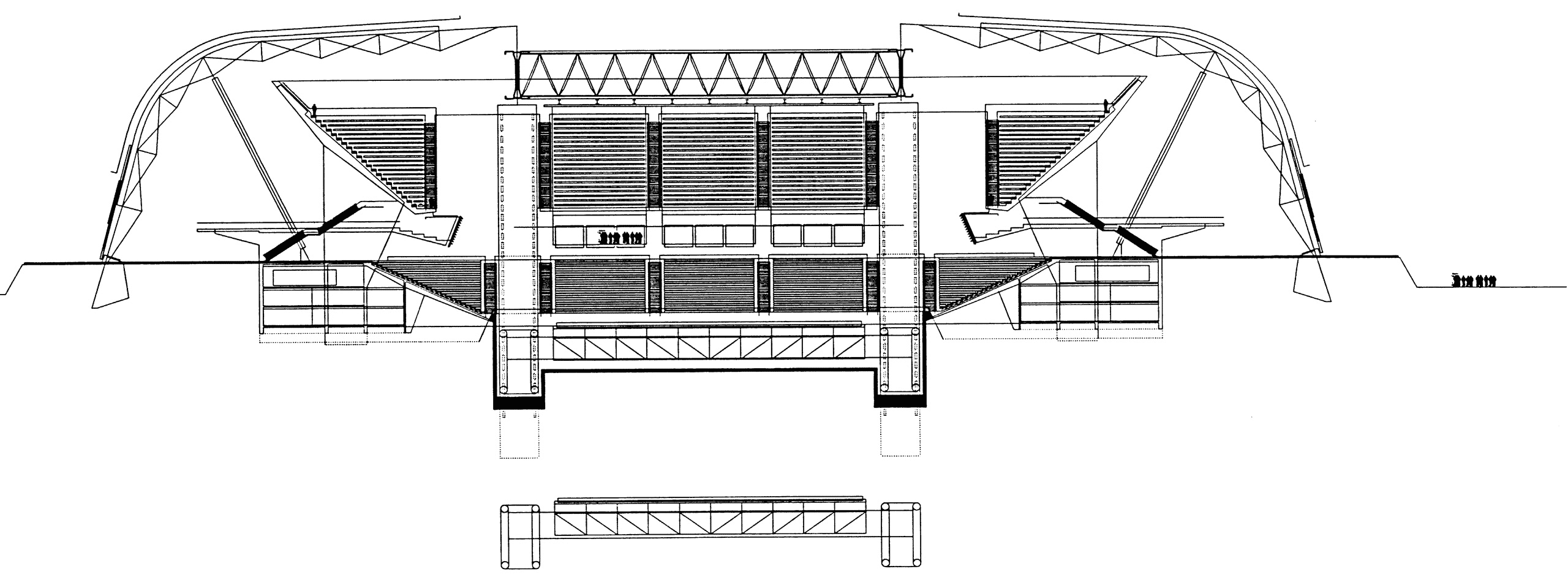

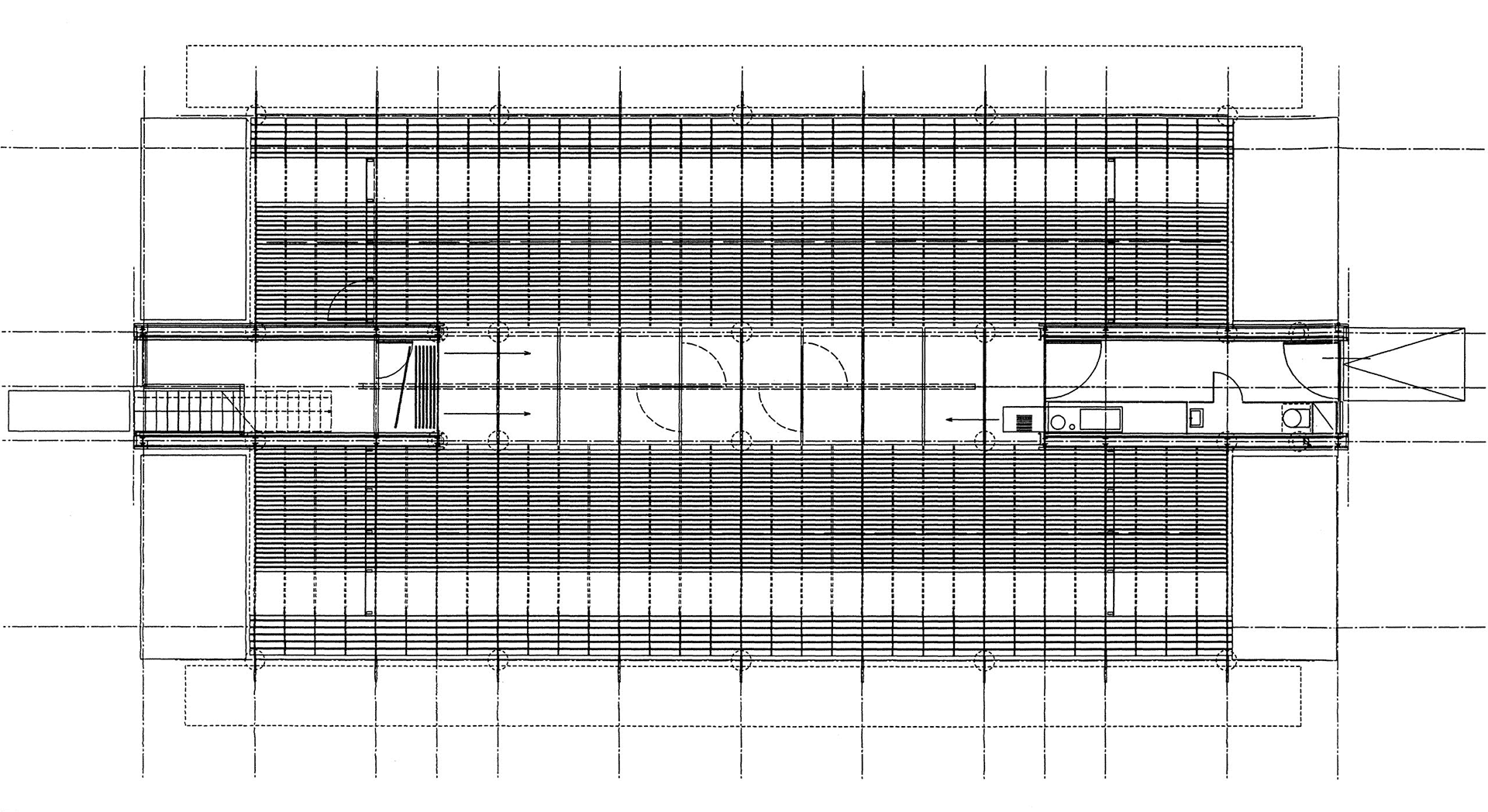

Aus einem Stadion wird ein Theater - aus dem Spielfeld eine Bühne - aus den Tribünen werden Ränge und Logen mit Flächen für Gastronomie, Merchandising, Infrastruktur etc.

Das neue Stadion ist hinsichtlich seiner Vermarktungsfähigkeit (Medien/ Werbung) und Drittverwertungsoptionen (Zusatznutzungen) optimiert.

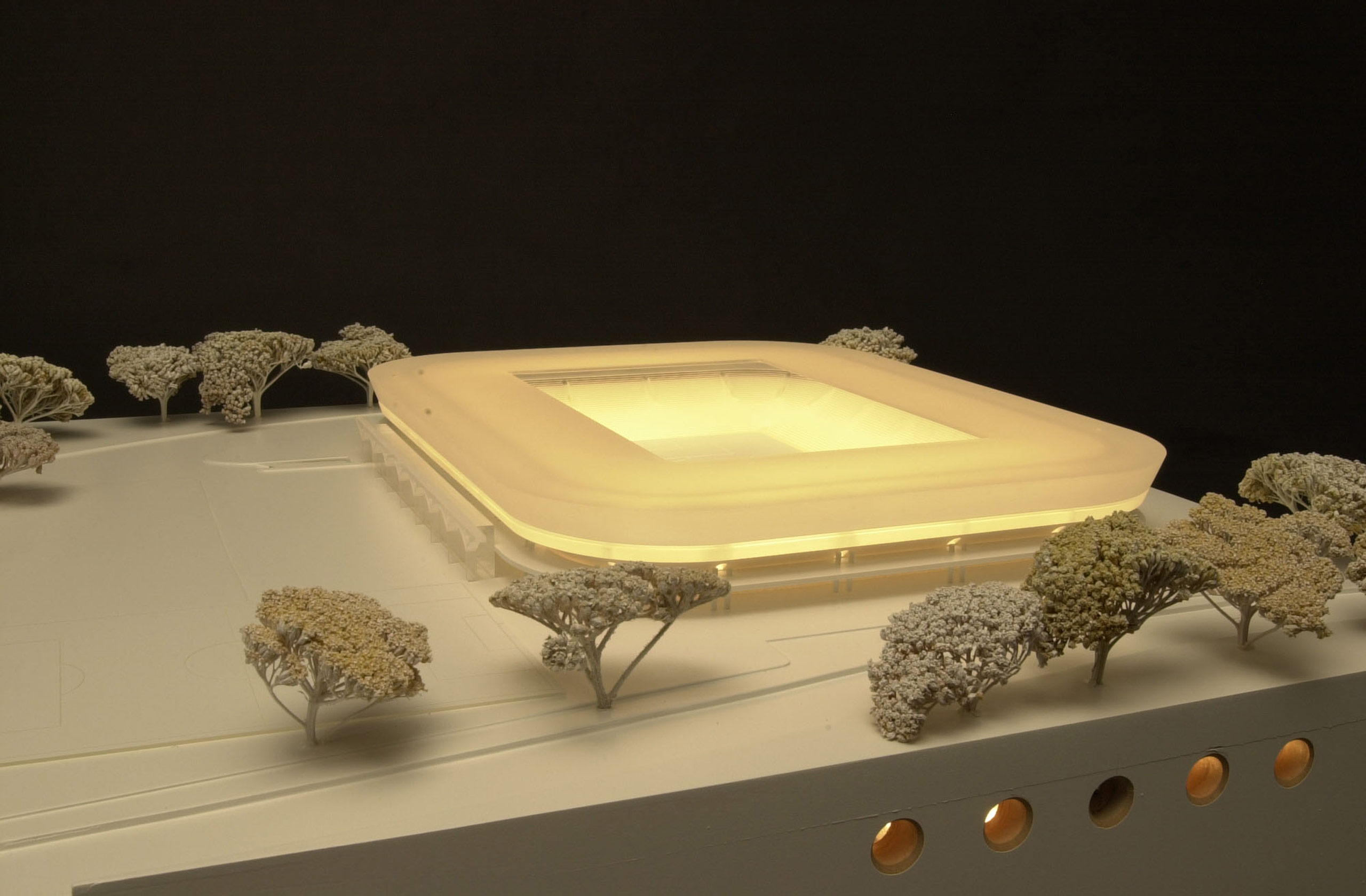

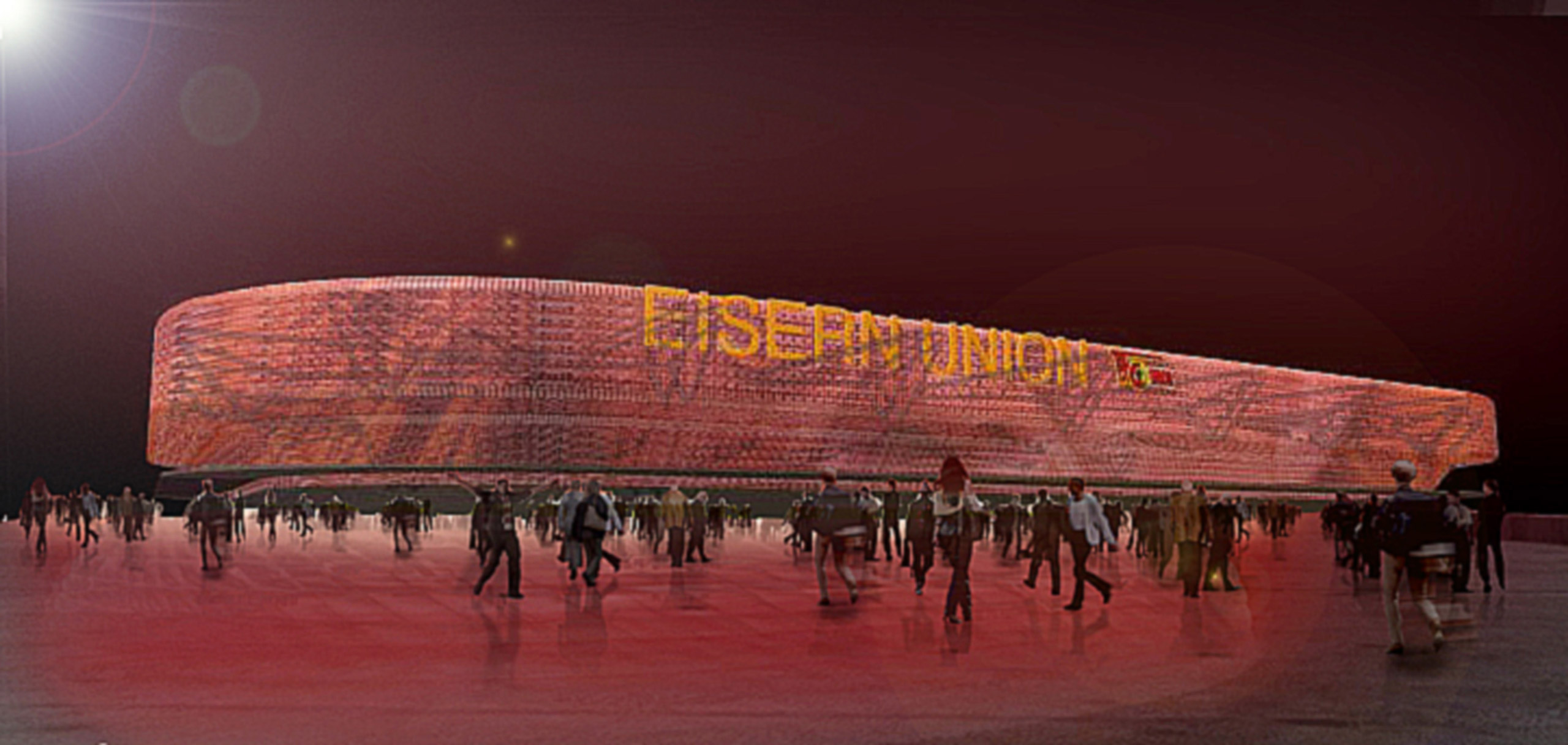

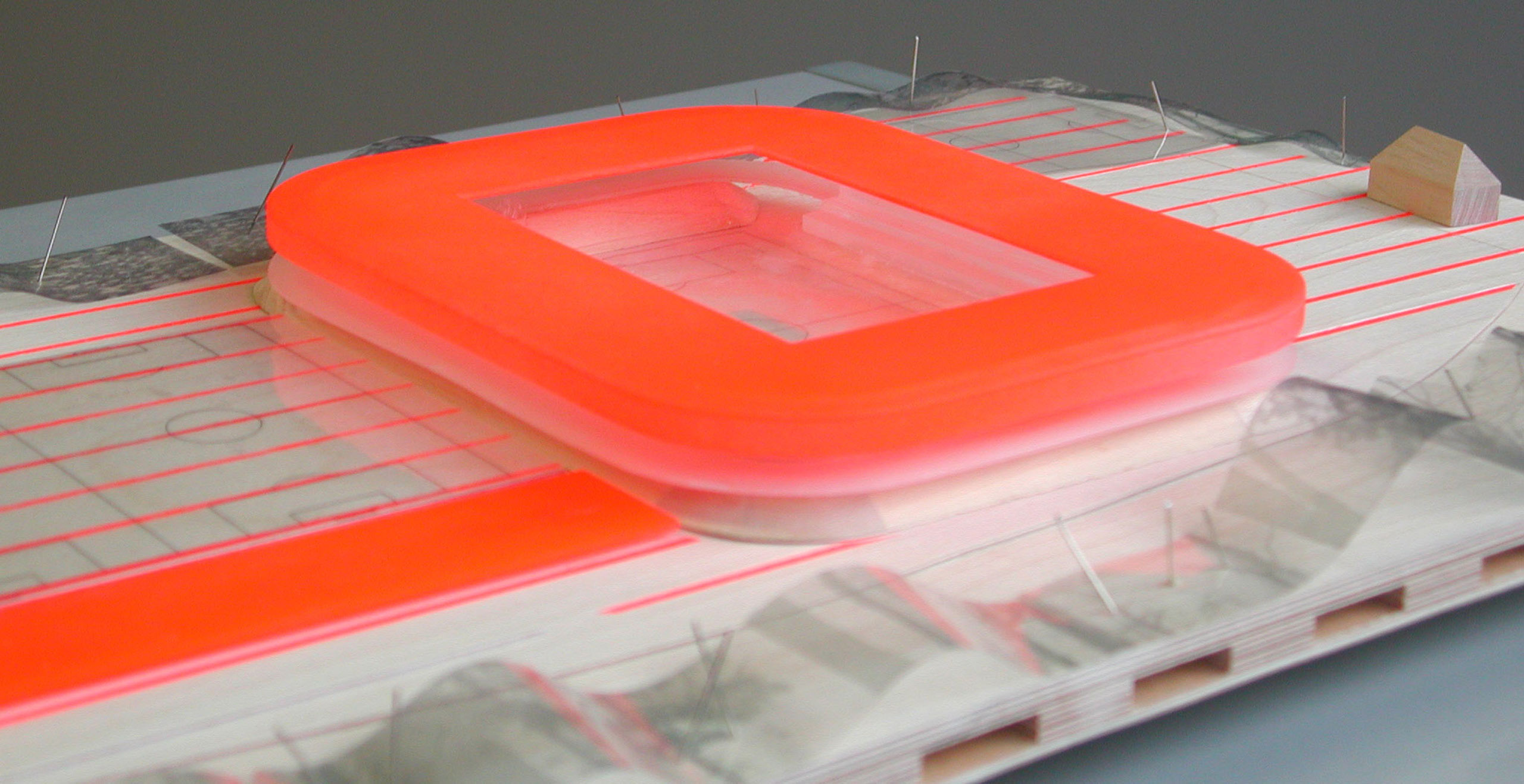

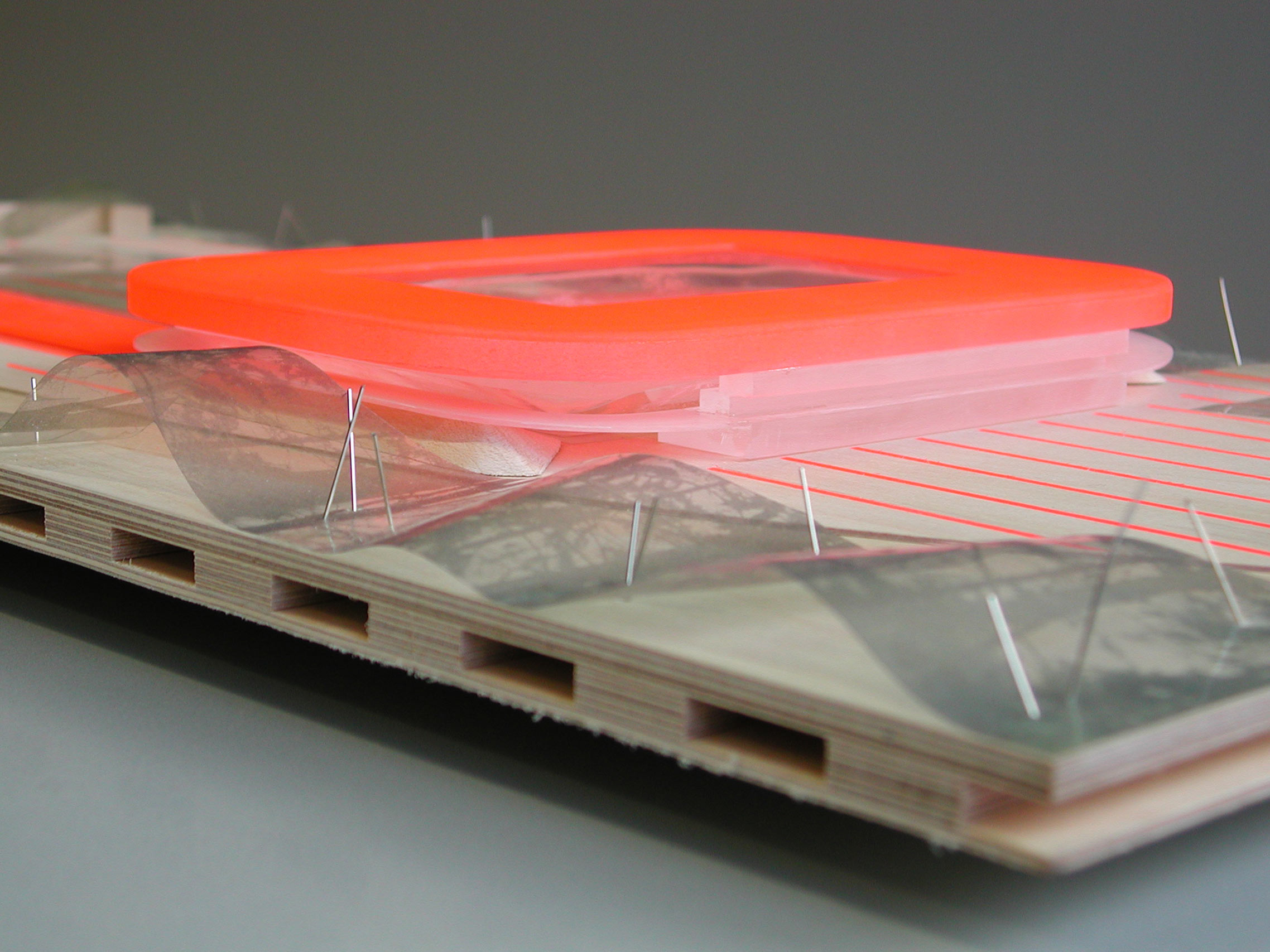

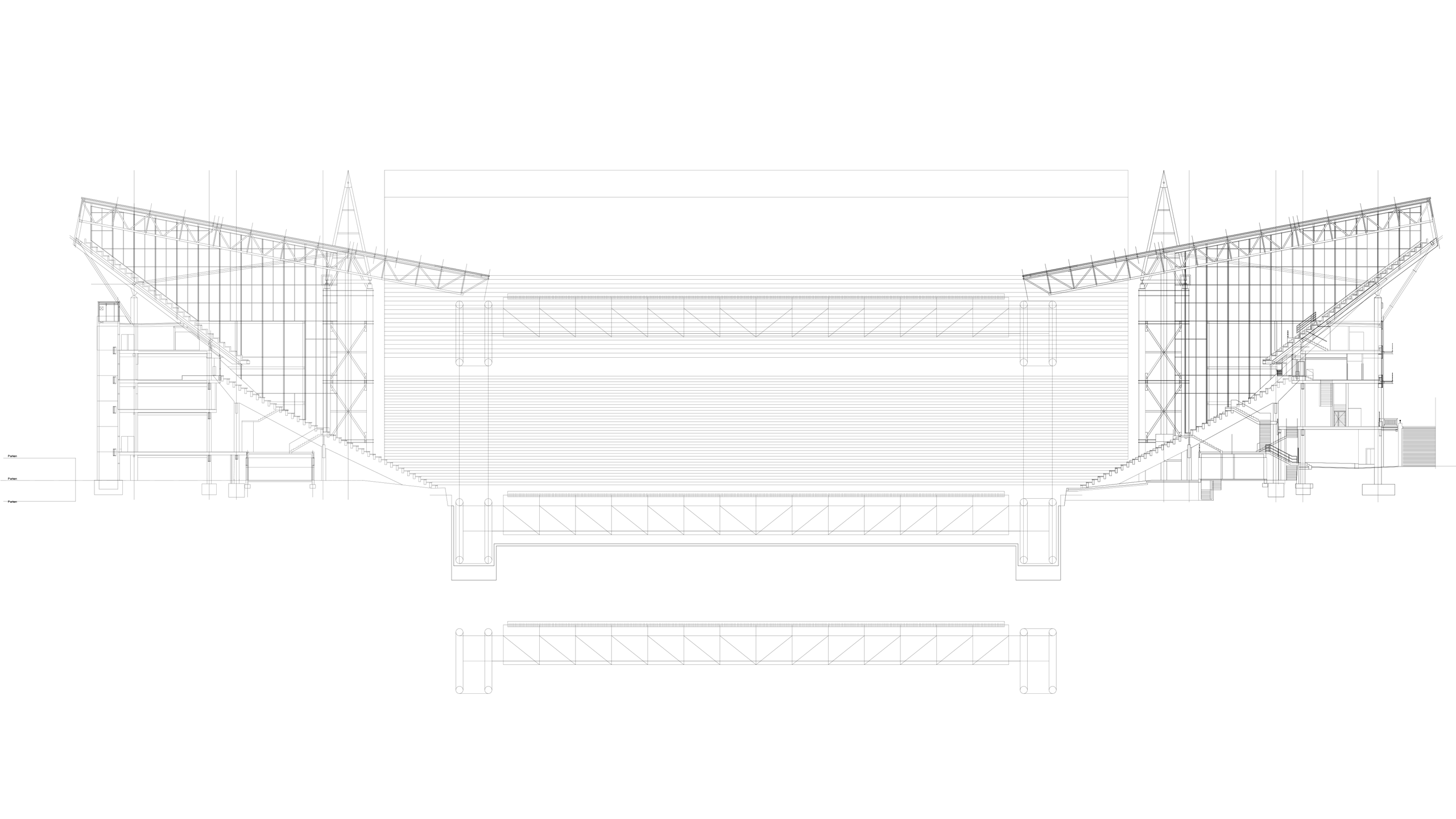

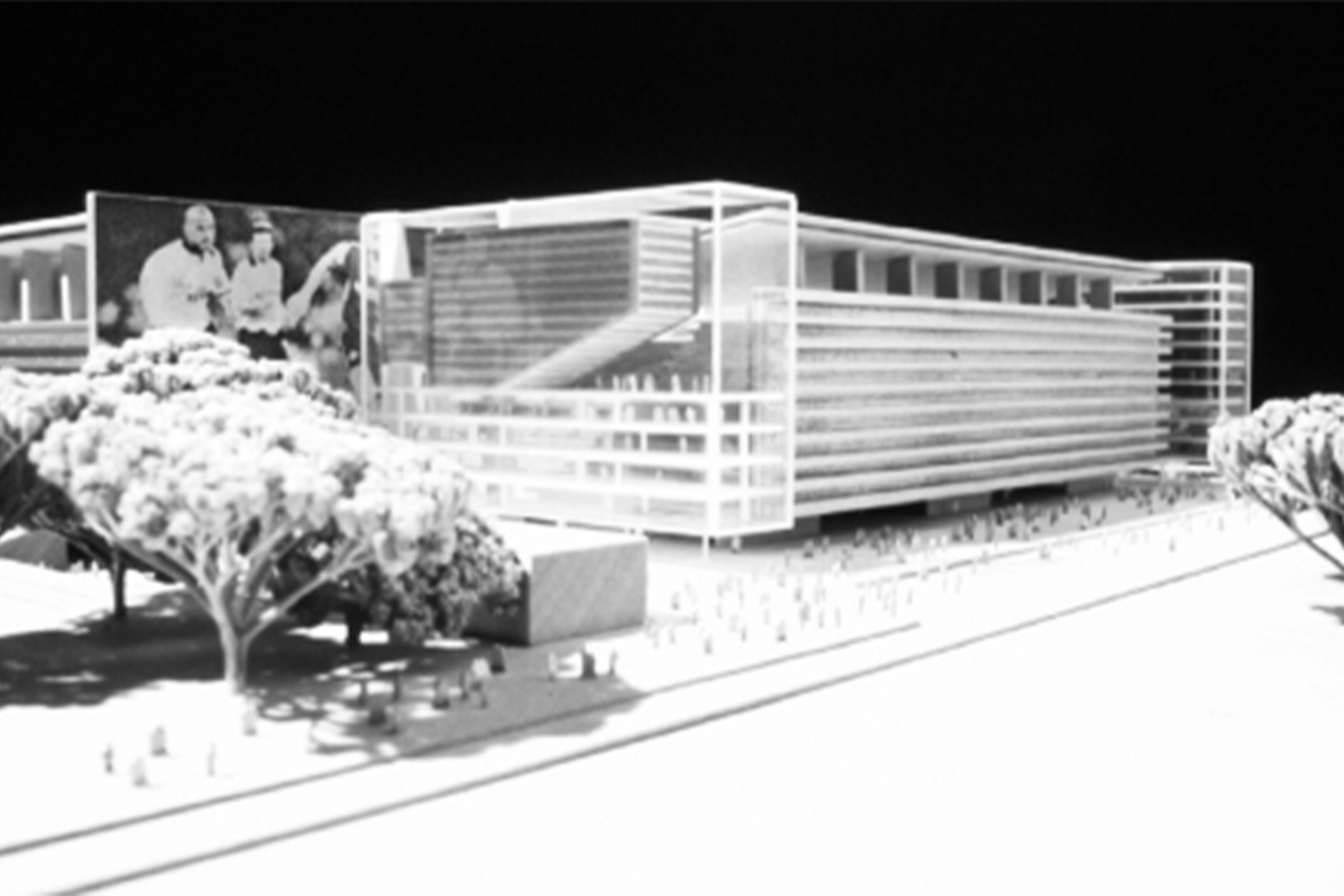

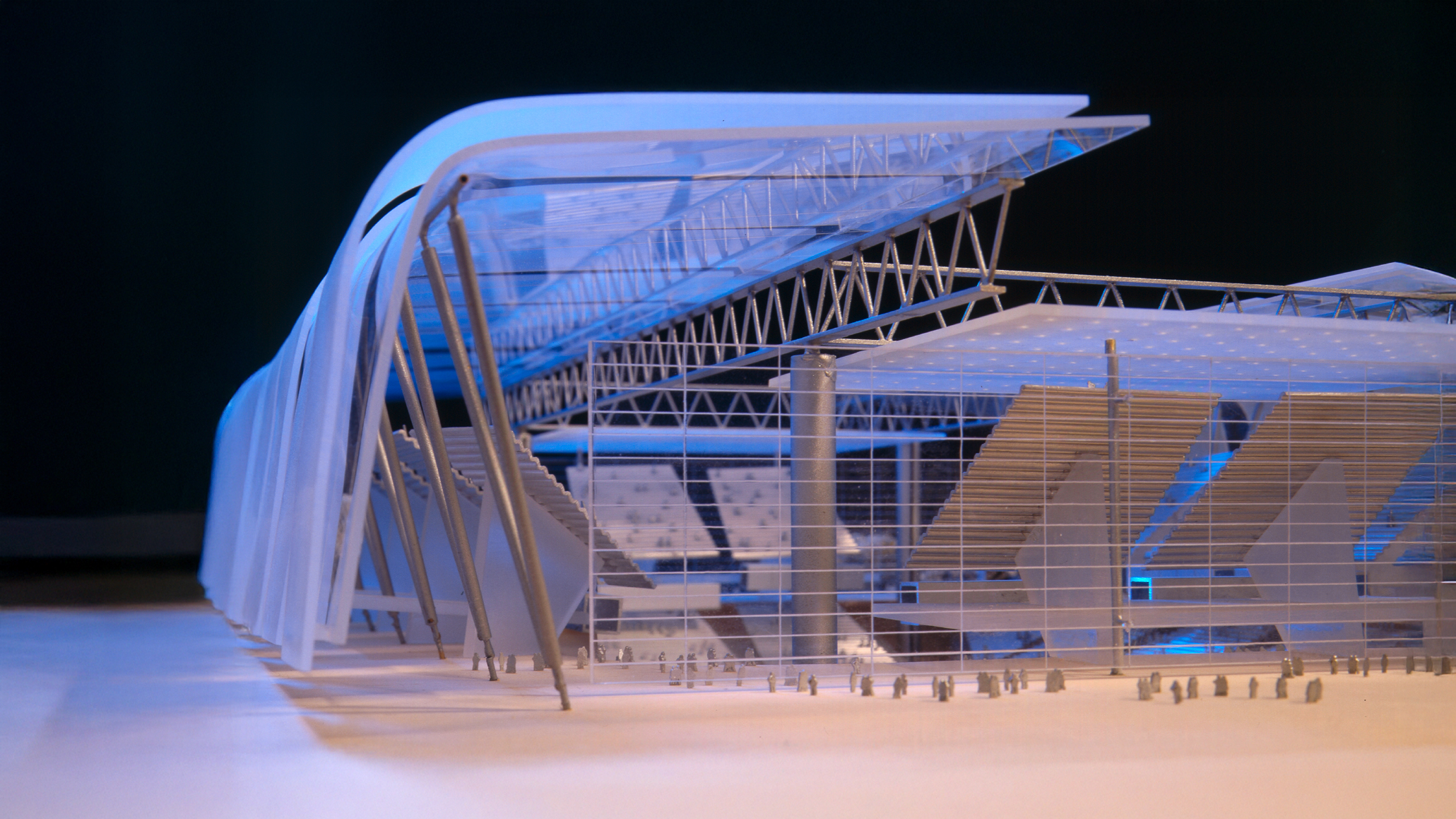

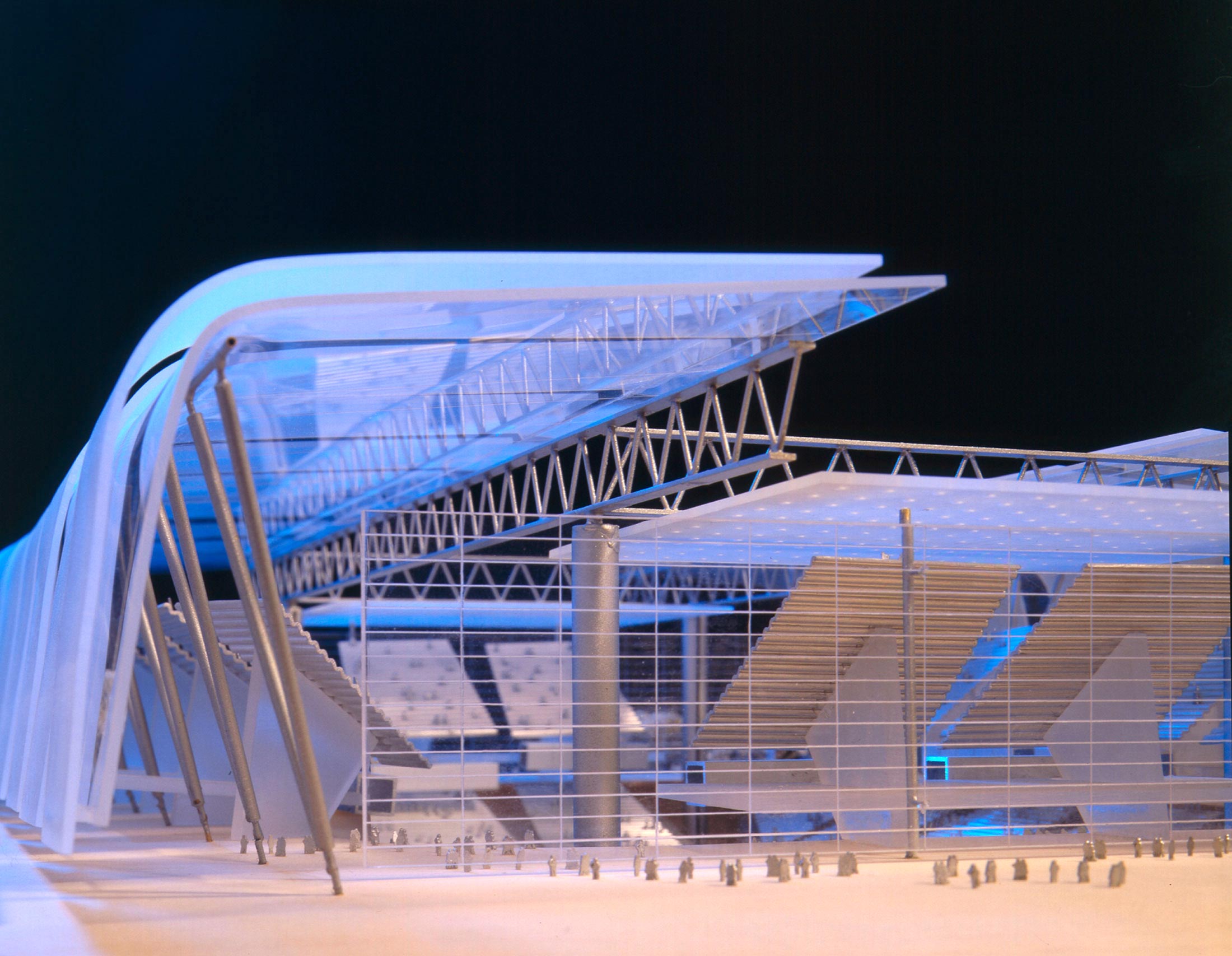

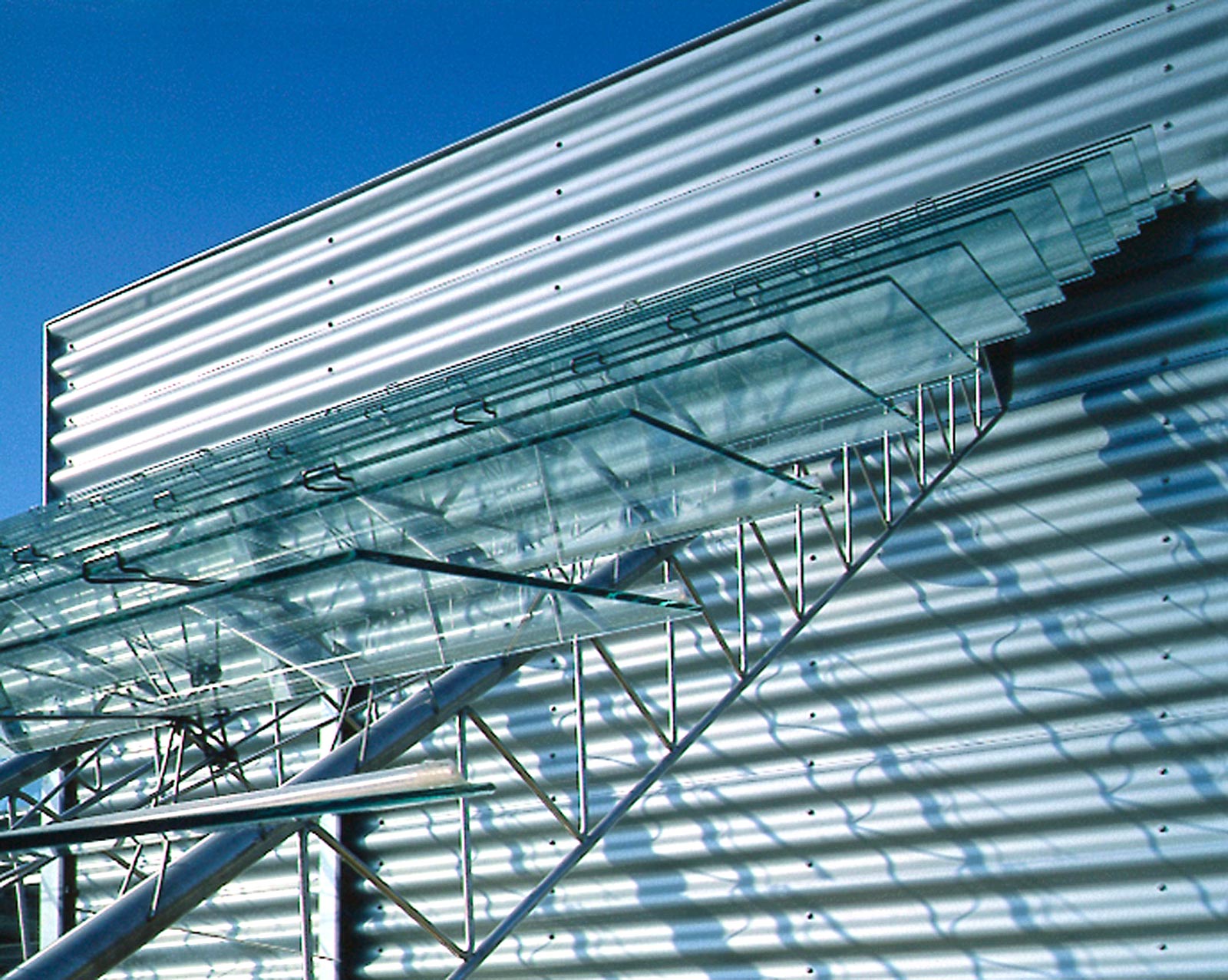

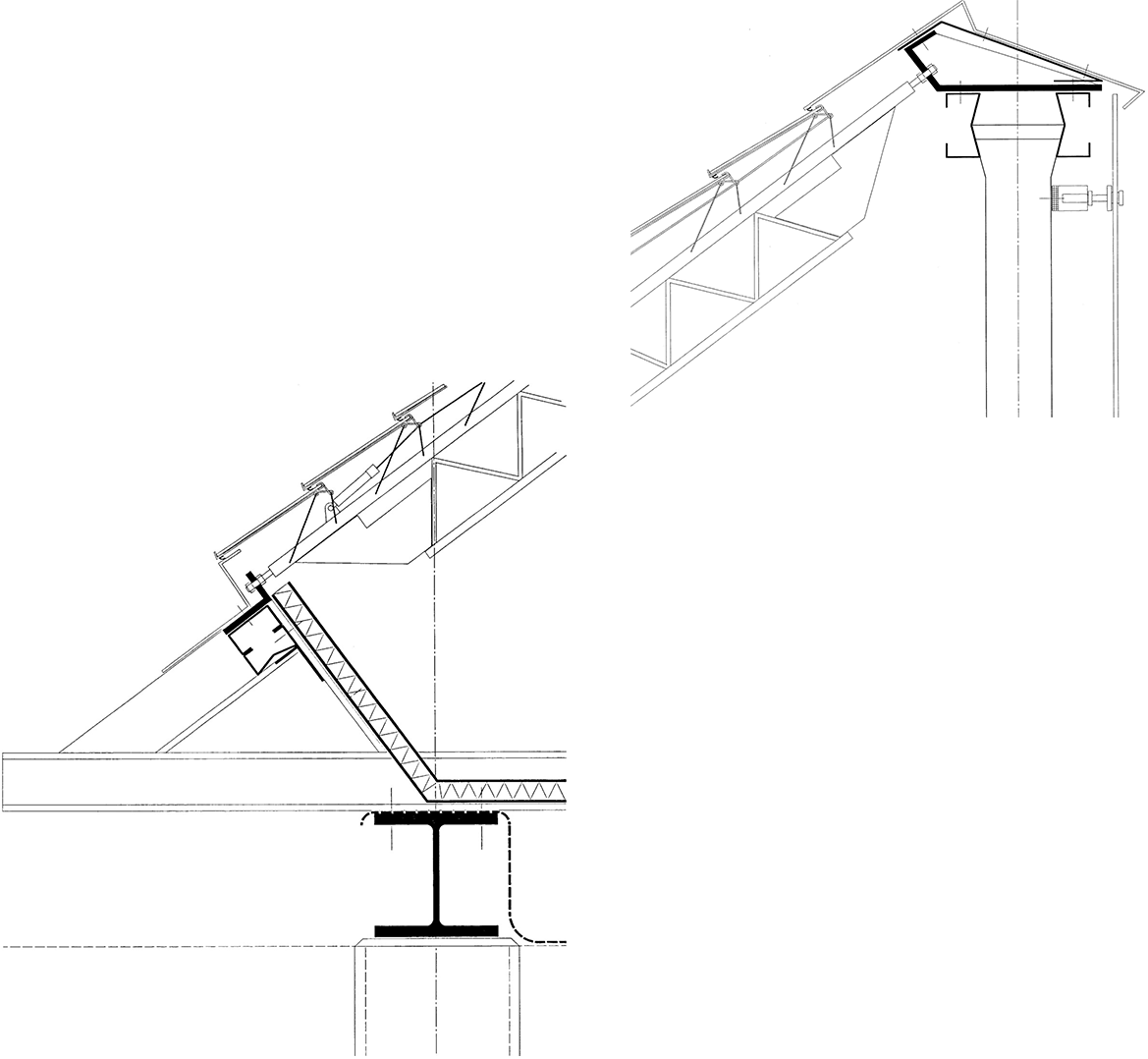

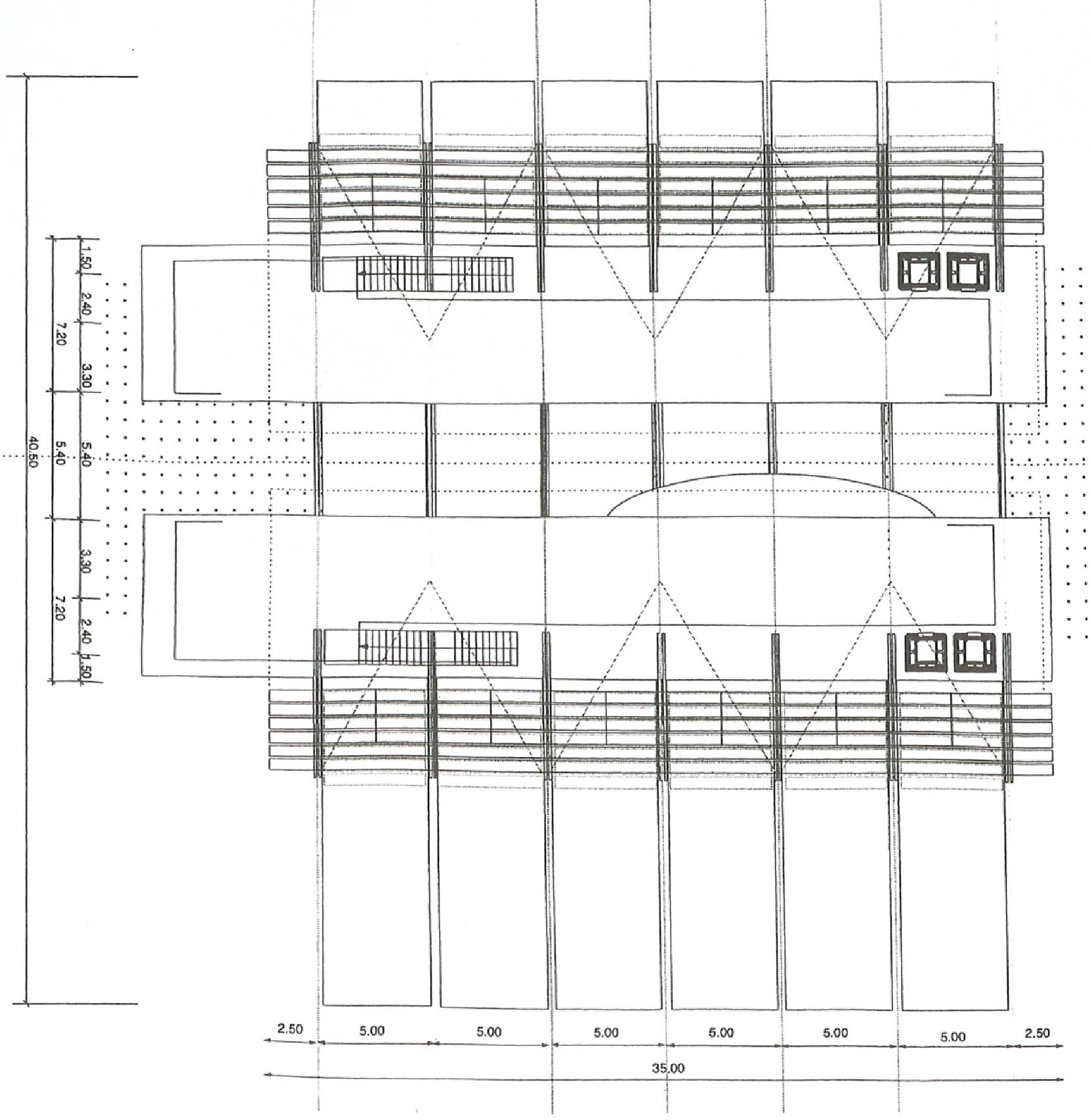

Alle Zuschauerplätze werden überdacht. Die Überdachung wird durchscheinend ausgebildet, sie ist farbig und wird so zu einem Signal. Die Dachhaut wird als Membran in die Fassadenebene der obersten Galerie verlängert, so dass die Dachhülle in ihrer Außenwirkung als schwebender Leuchtkörper erscheint.

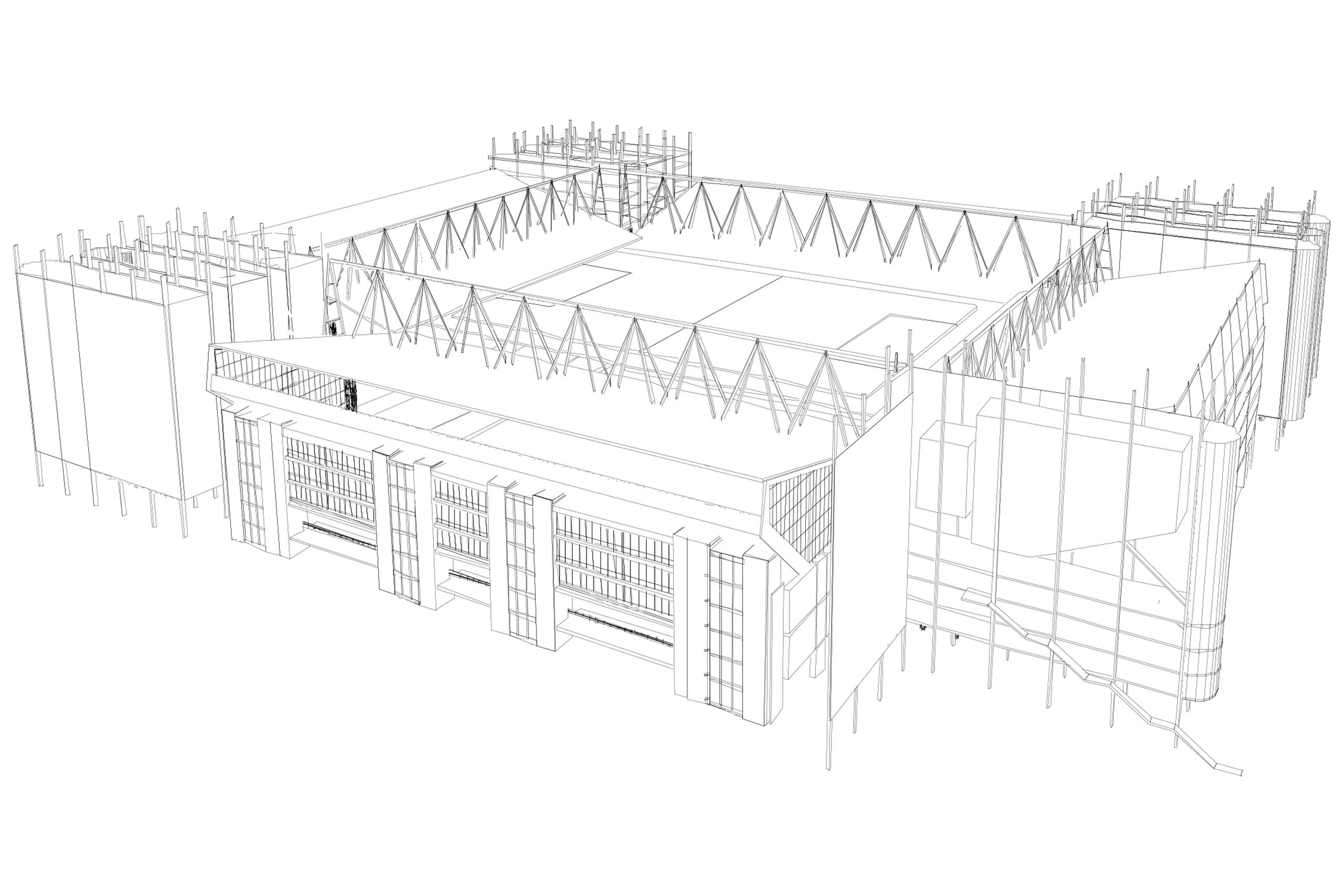

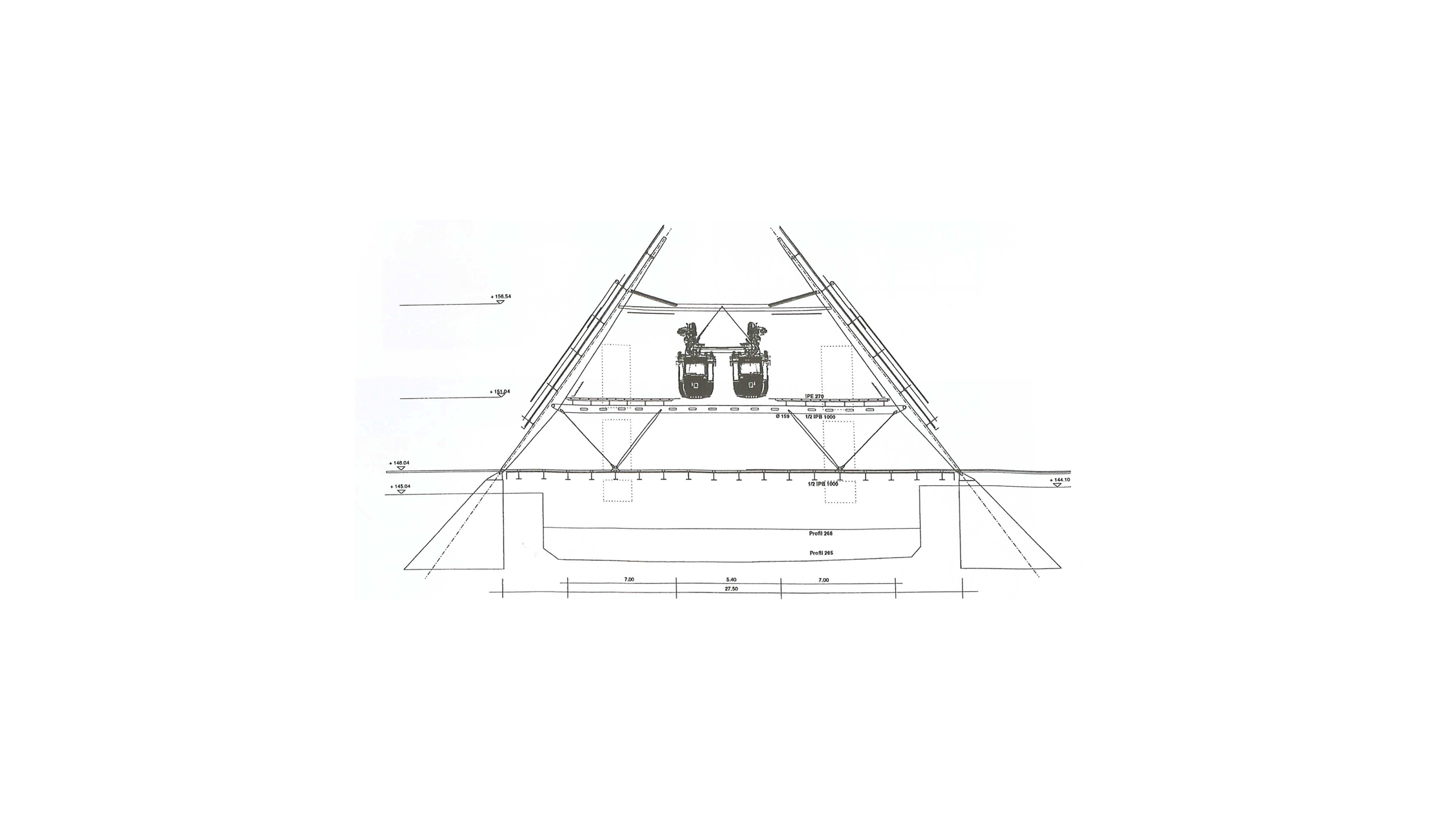

Die Primärkonstruktion besteht aus präfabrizierten Stahlbetonelementen, das Dachtragwerk aus einem Stahlfachwerk mit V-förmigen Auflagern und hinten liegenden Abspannungen. So bleiben alle Sitzreihen stützenfrei und ohne Sichteinschränkung. Beleuchtung, Beschallung und Entwässerung sind in die Konstruktion integriert. Die zu Werbezwecken verwertbaren Oberflächen sind maximiert und auf die Kamerastandorte optimal abgestimmt. Hierzu zählen die Banden/ Innen-und Außenränder der Dachflächen/ Umfassungsfläche von oberer und unterer Galerie/ VIP-Logen/ die Außenhaut der textilen Fassade (mit wechselnder Leuchtwerbung bespielbar) etc. Neben den konventionellen Kamerastandorten wird die obere Galerie Hauptstandort für Kameras - optional an jeder Stelle.

Auszeichnungen

1.Preis

Daten

Wettbewerb

2003

Adresse

An der Wuhlheide 263

12555 Berlin

Auslober

Senat der Stadt Berlin

mit FC Union Berlin