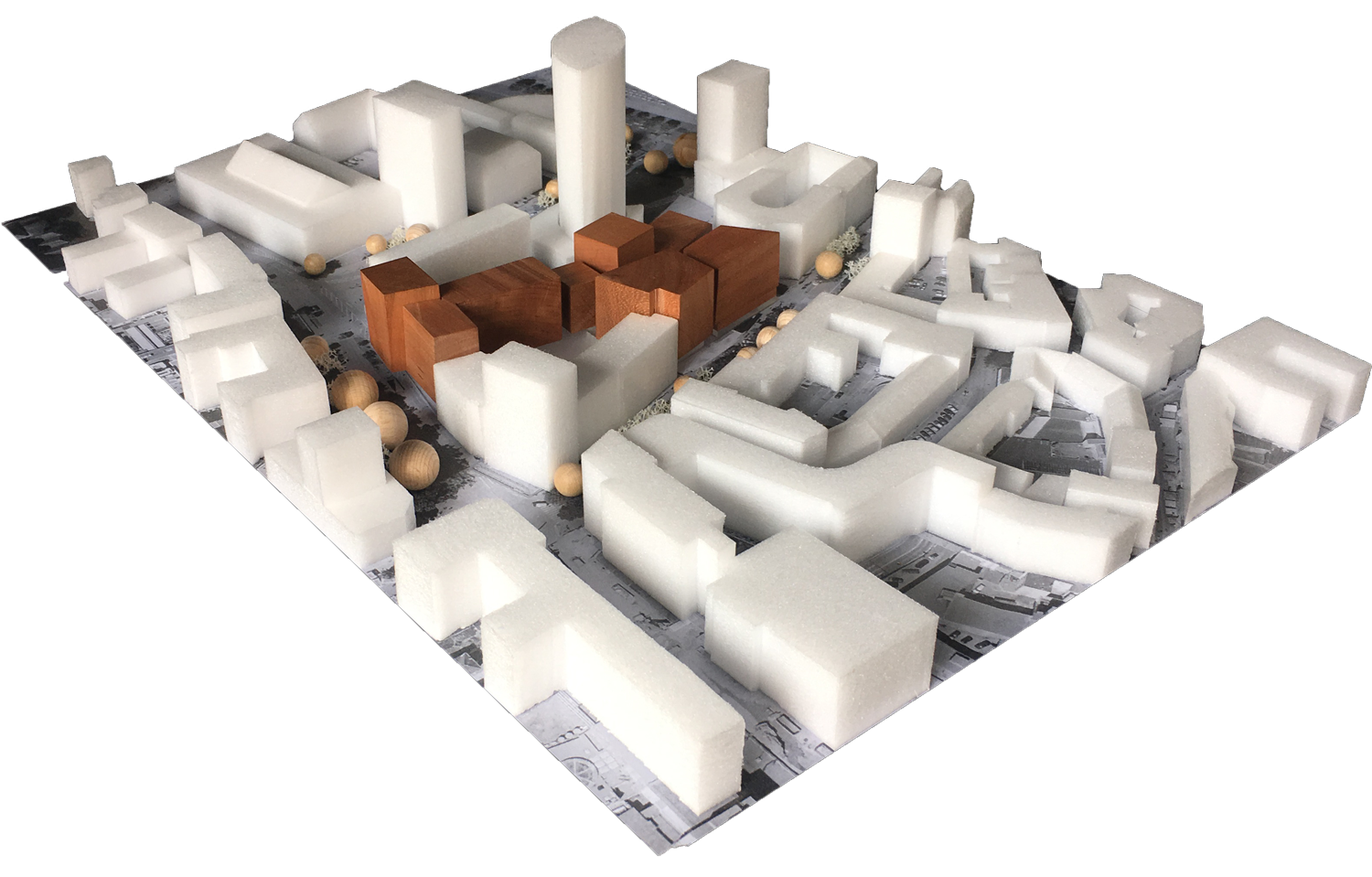

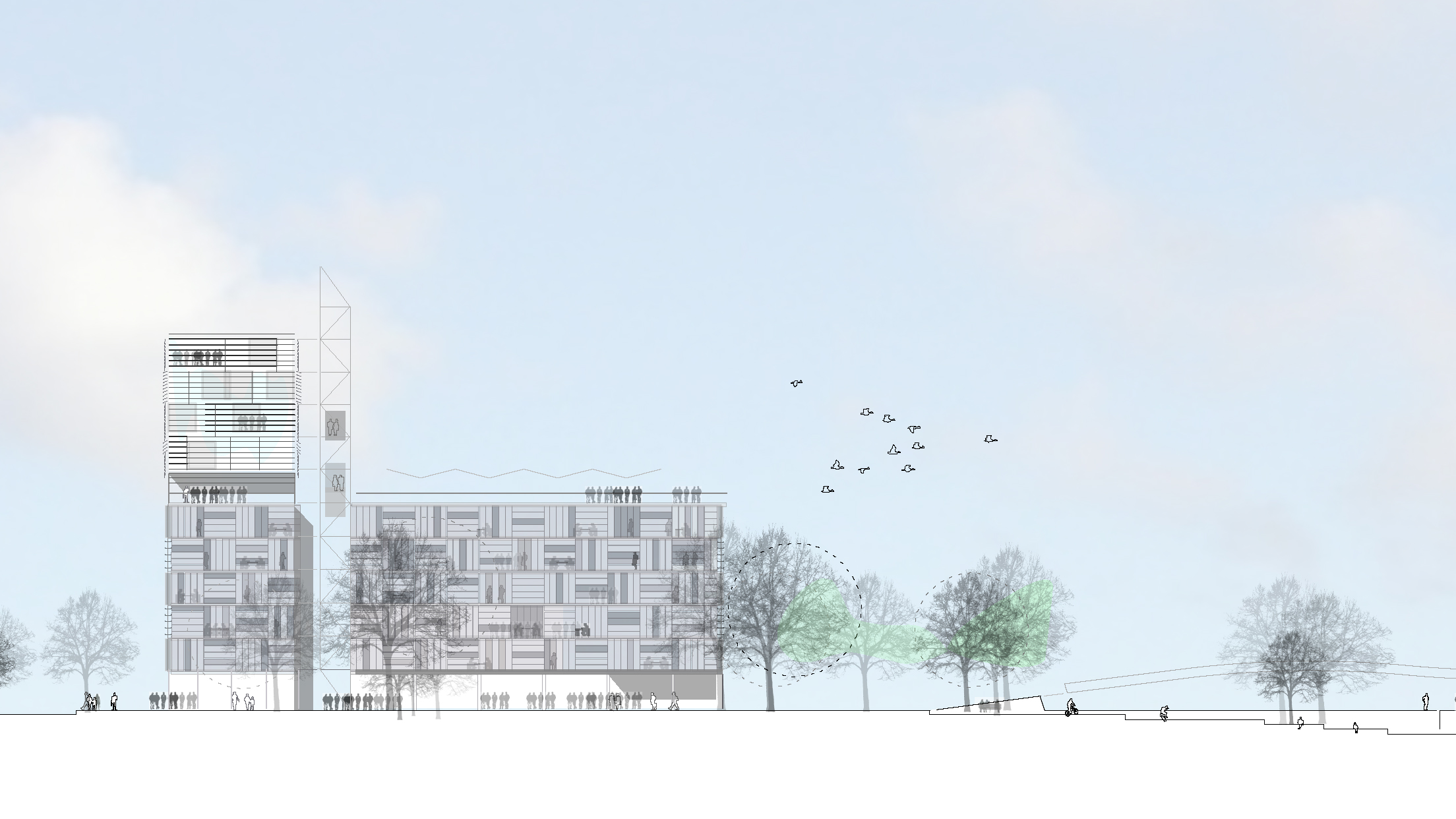

Wettbewerb Stadquartier Urban dot – ObenLand

Bonn

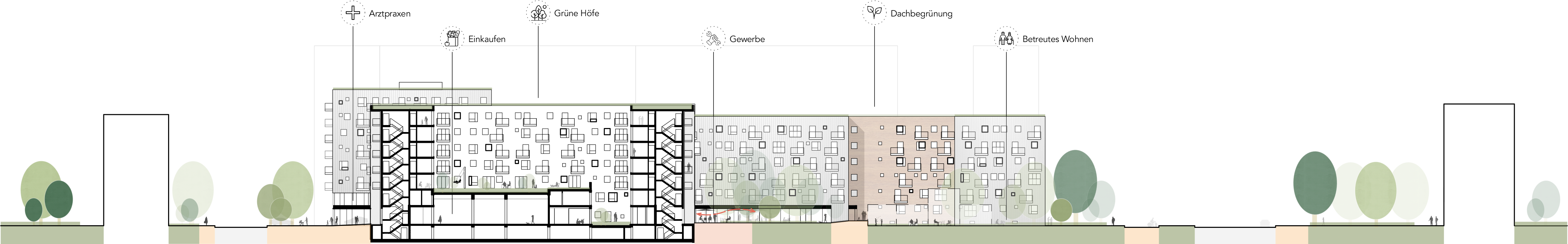

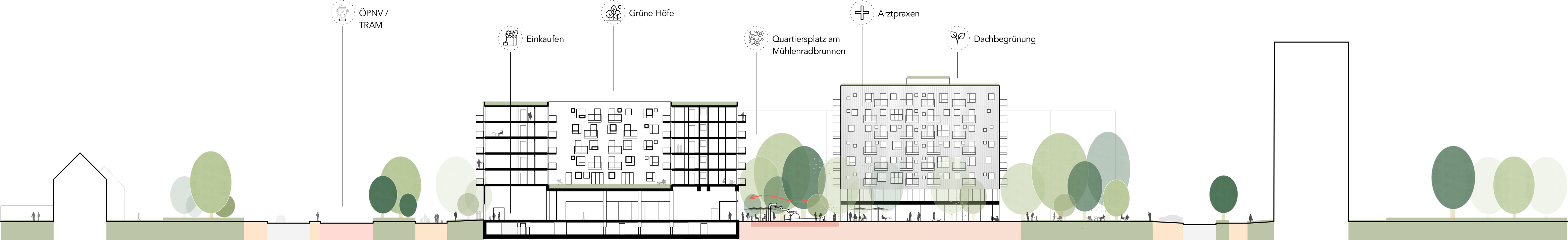

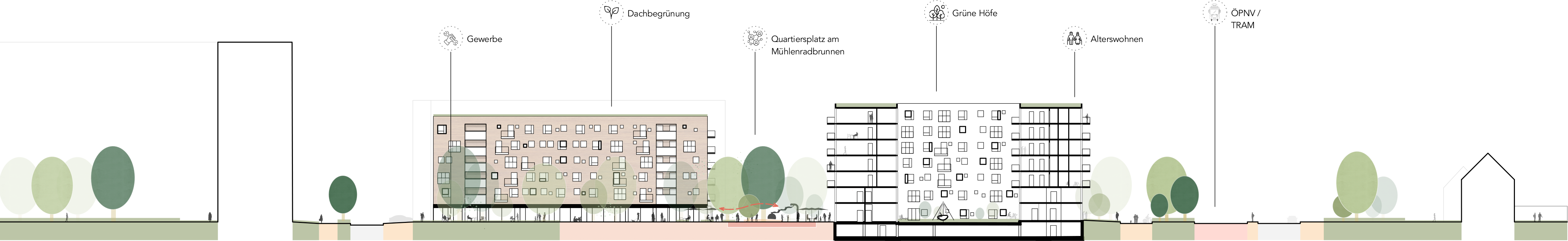

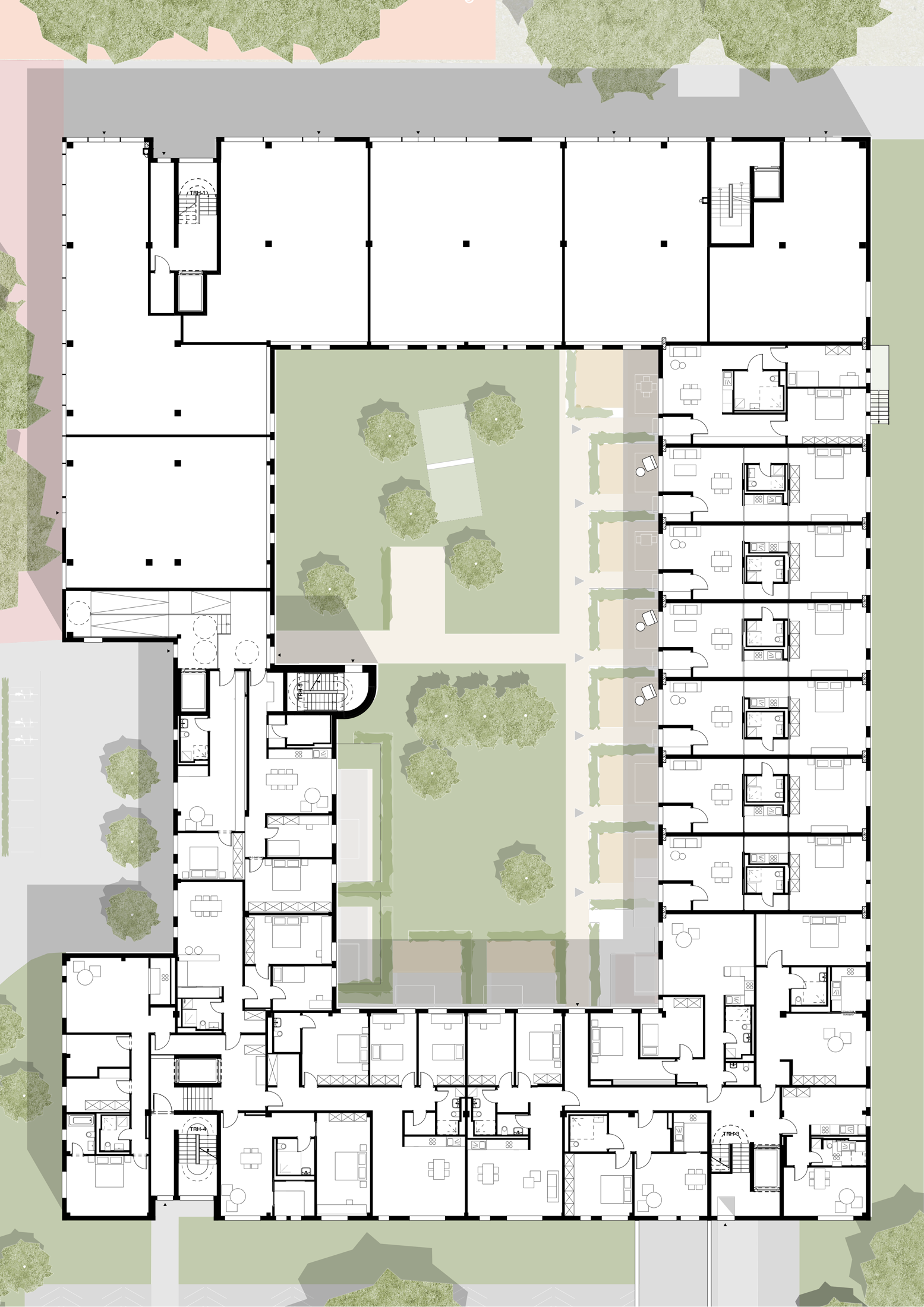

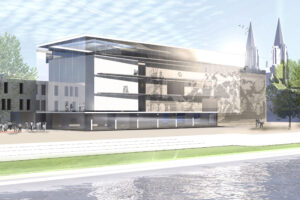

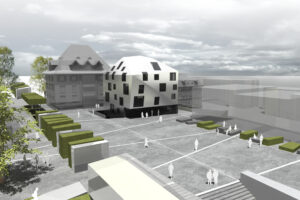

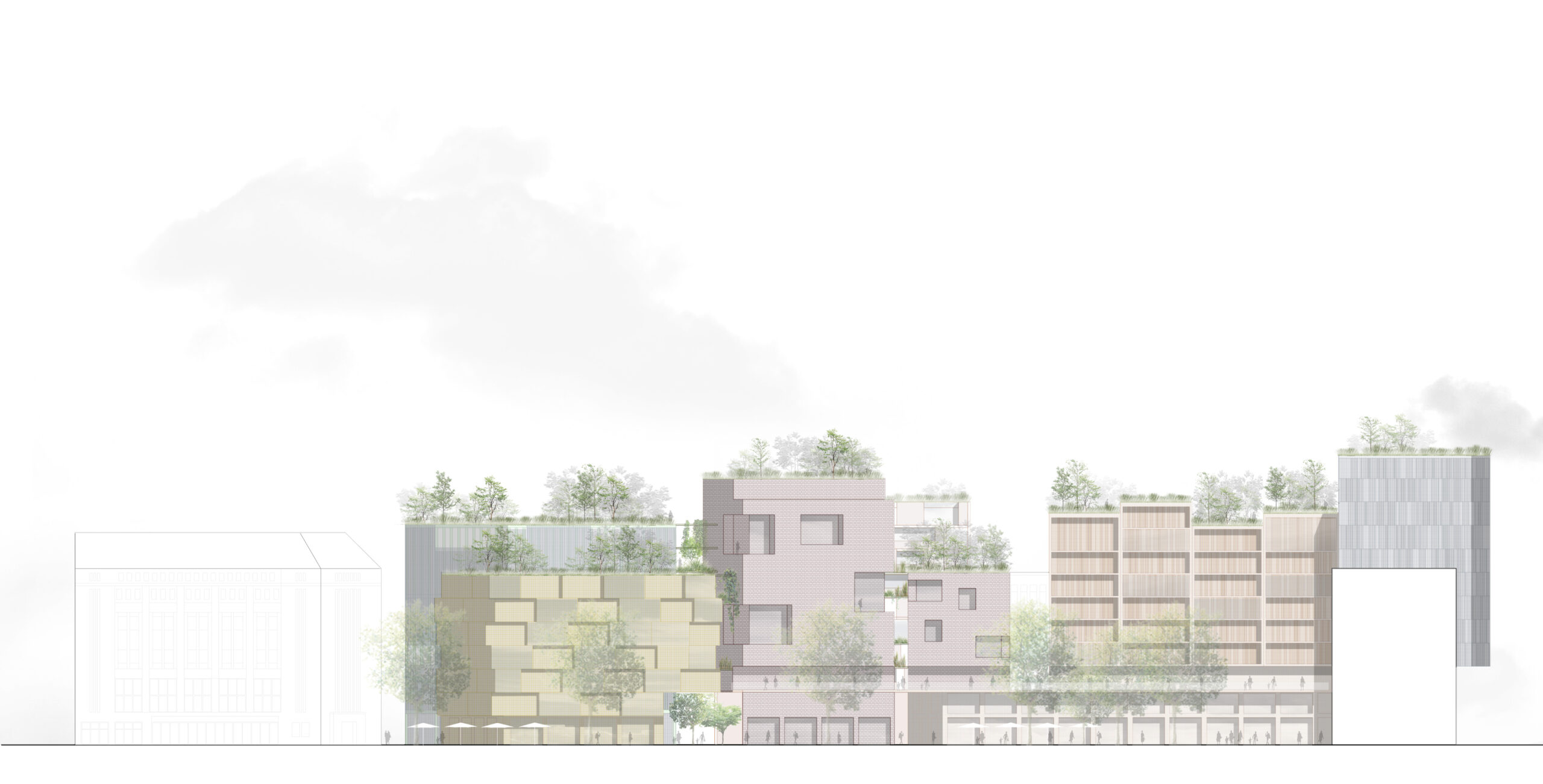

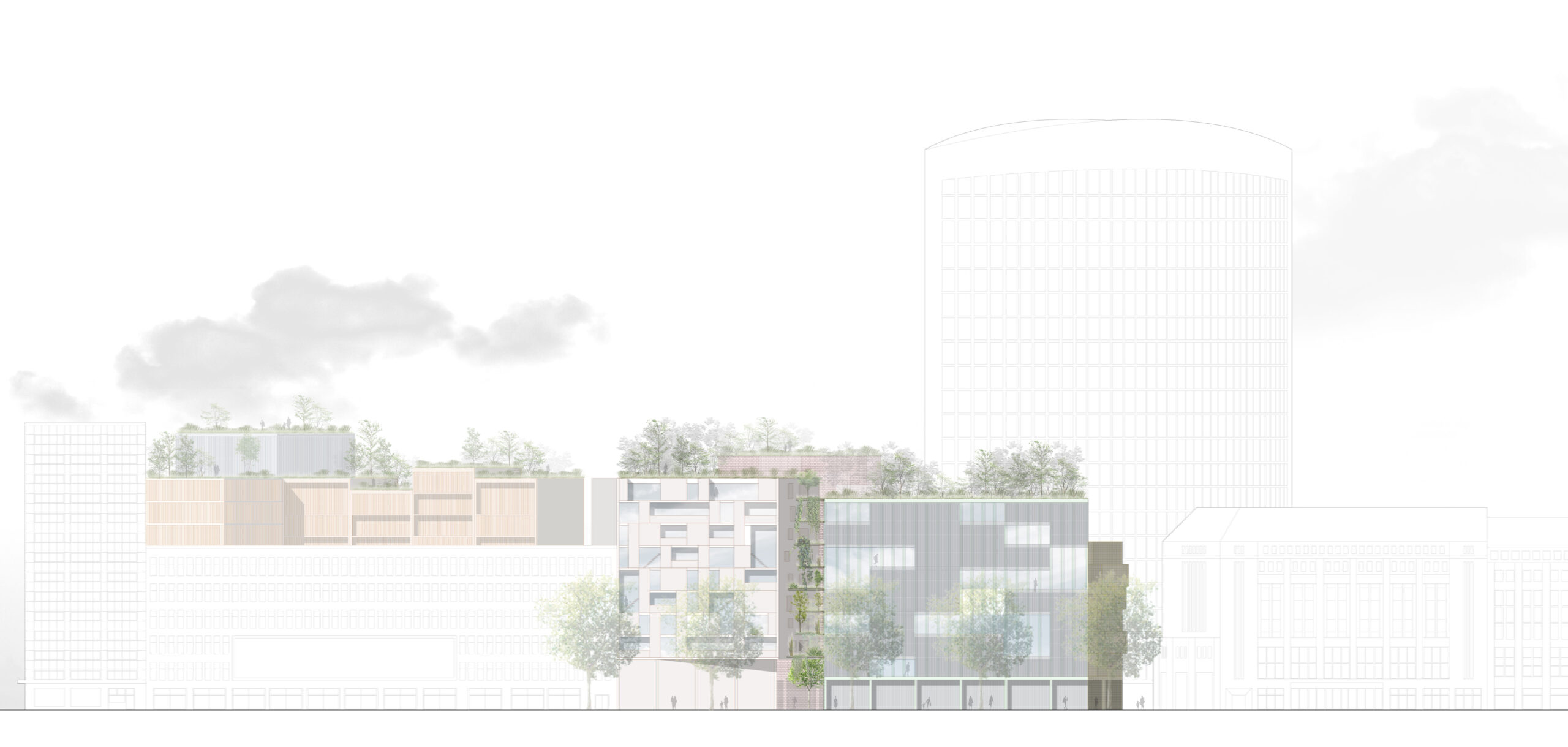

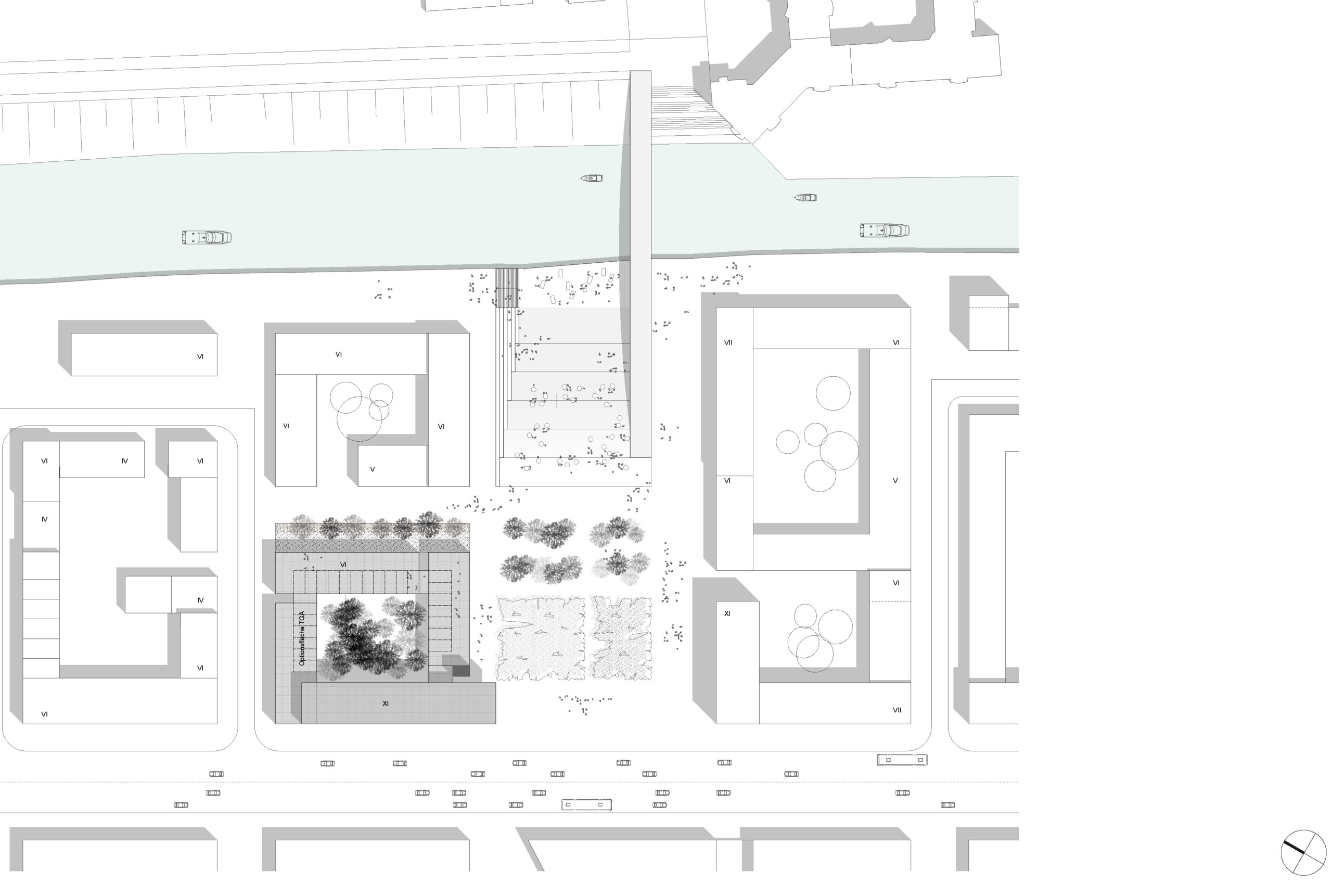

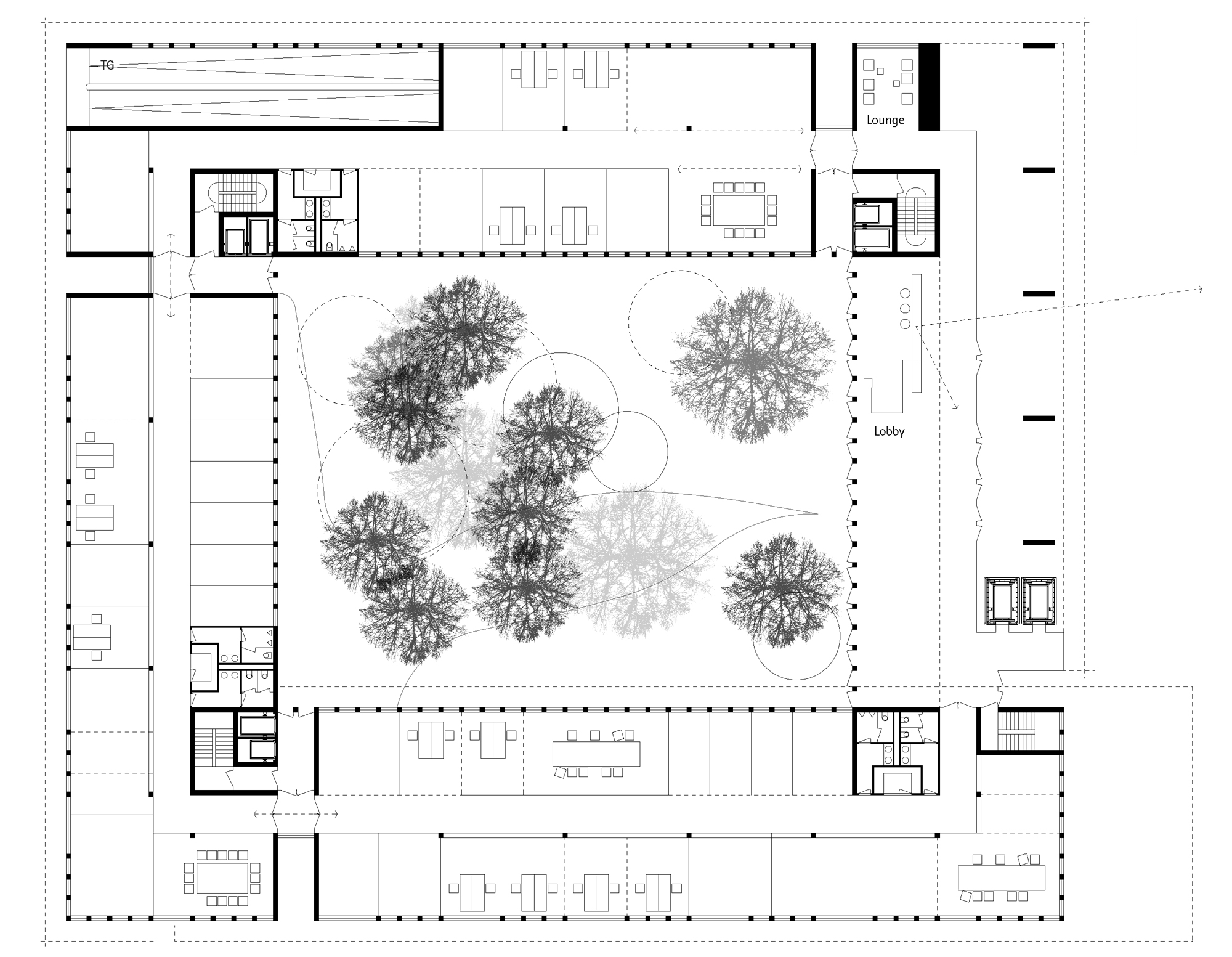

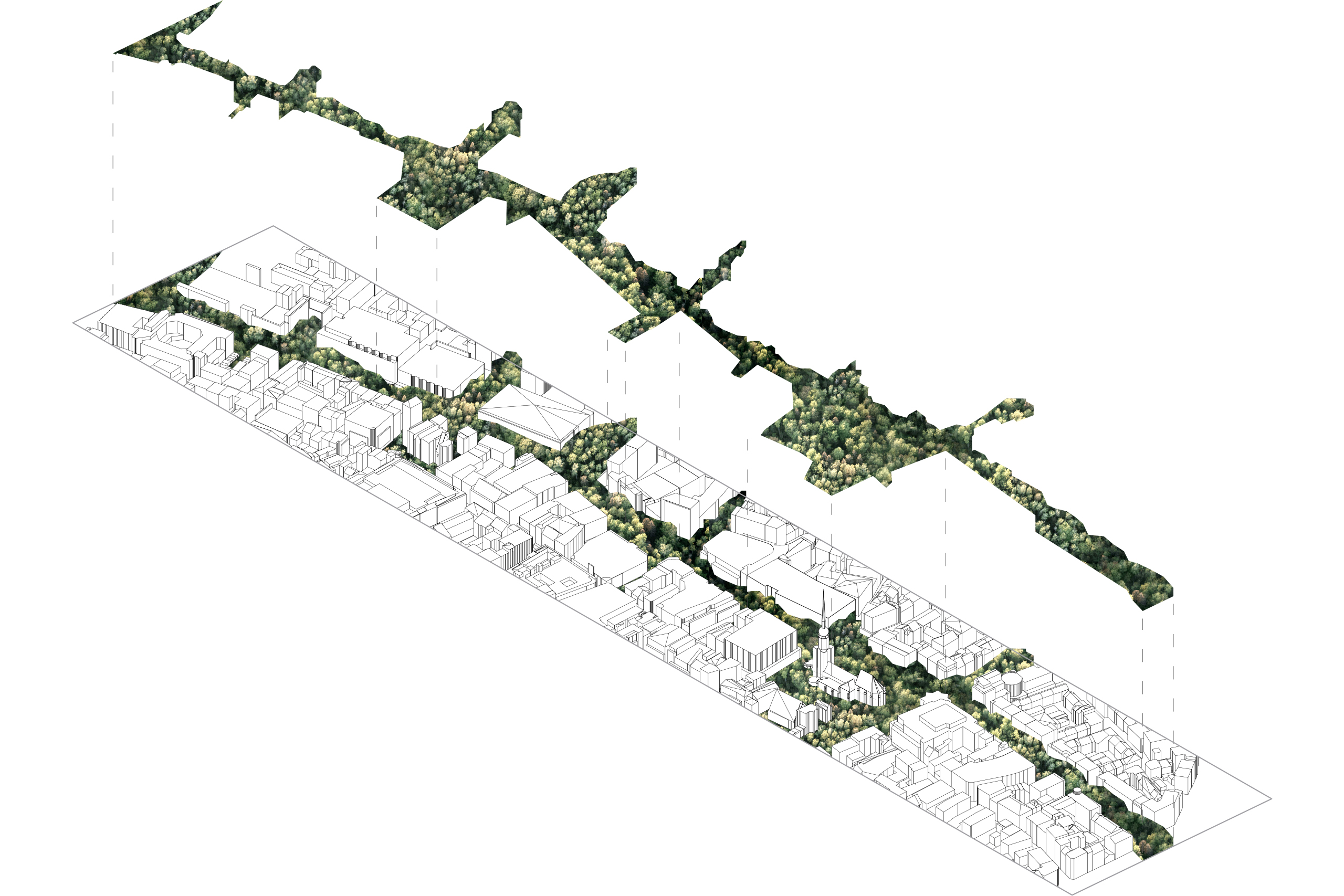

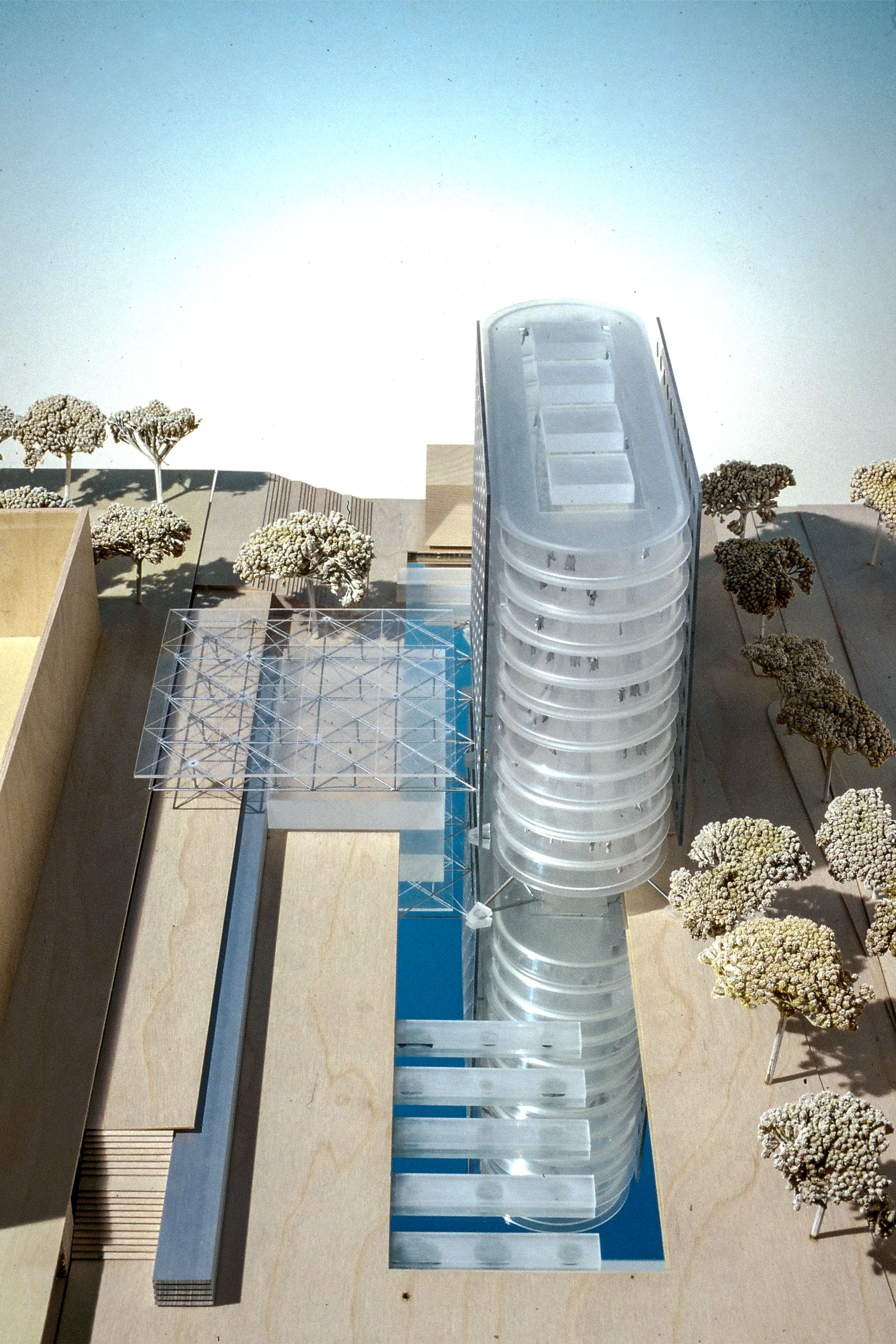

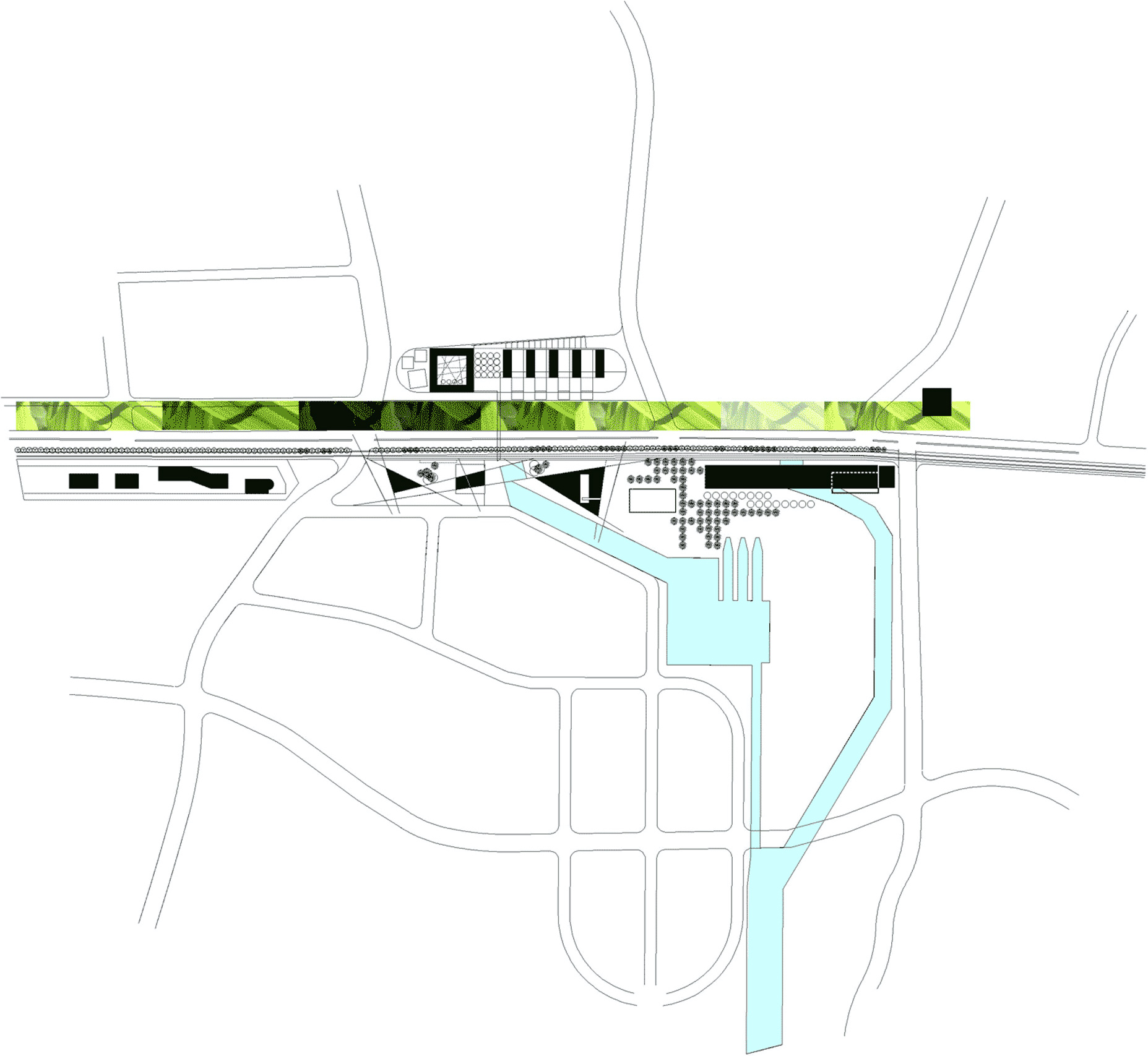

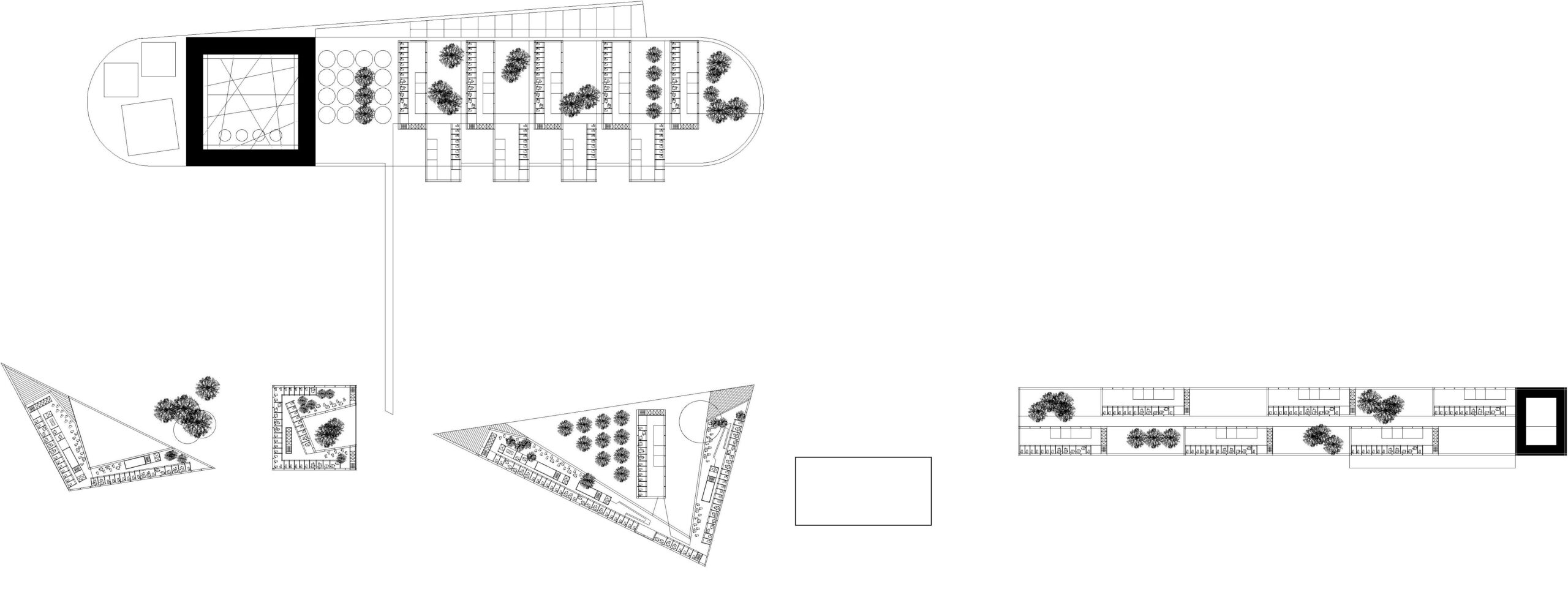

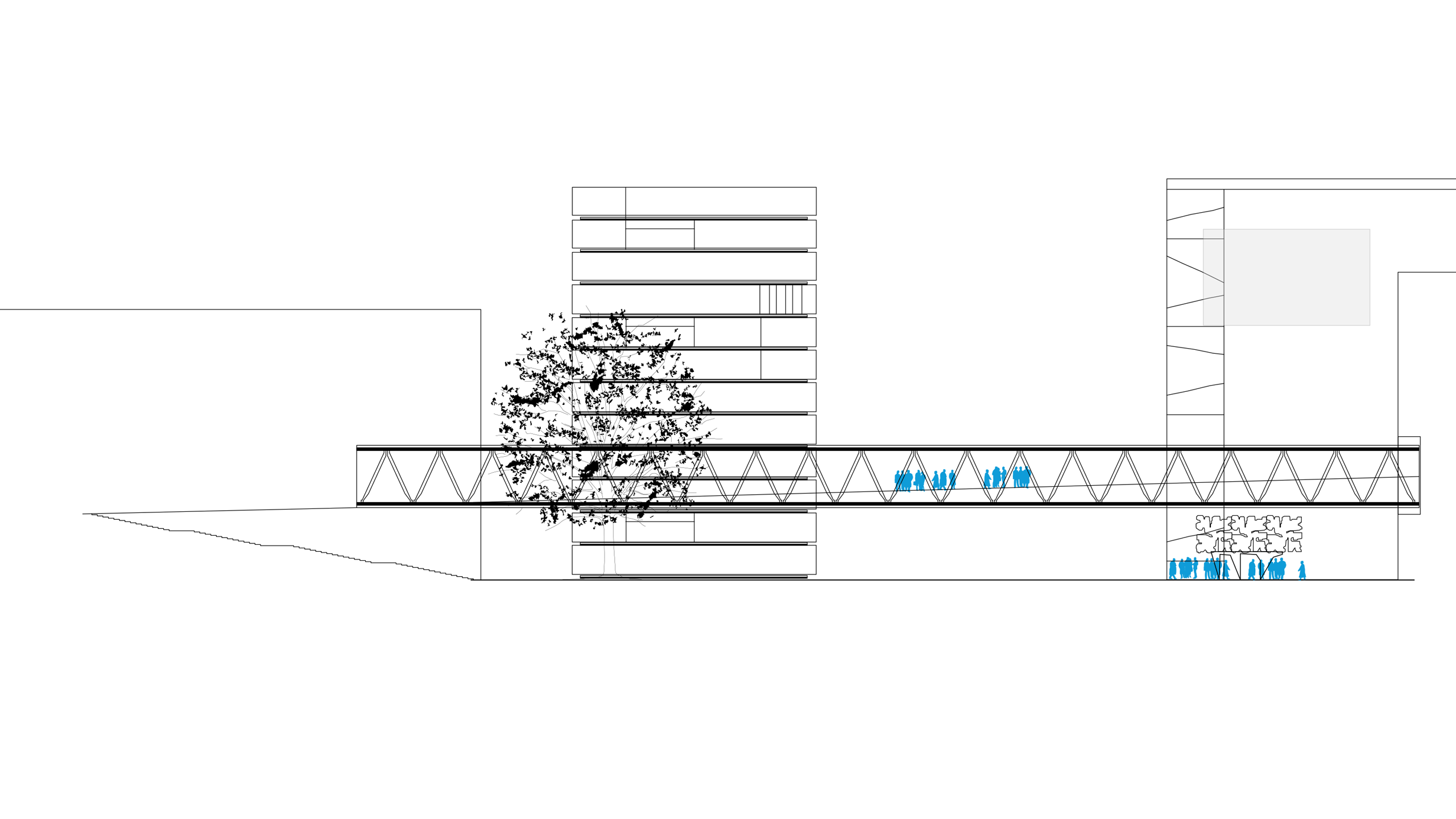

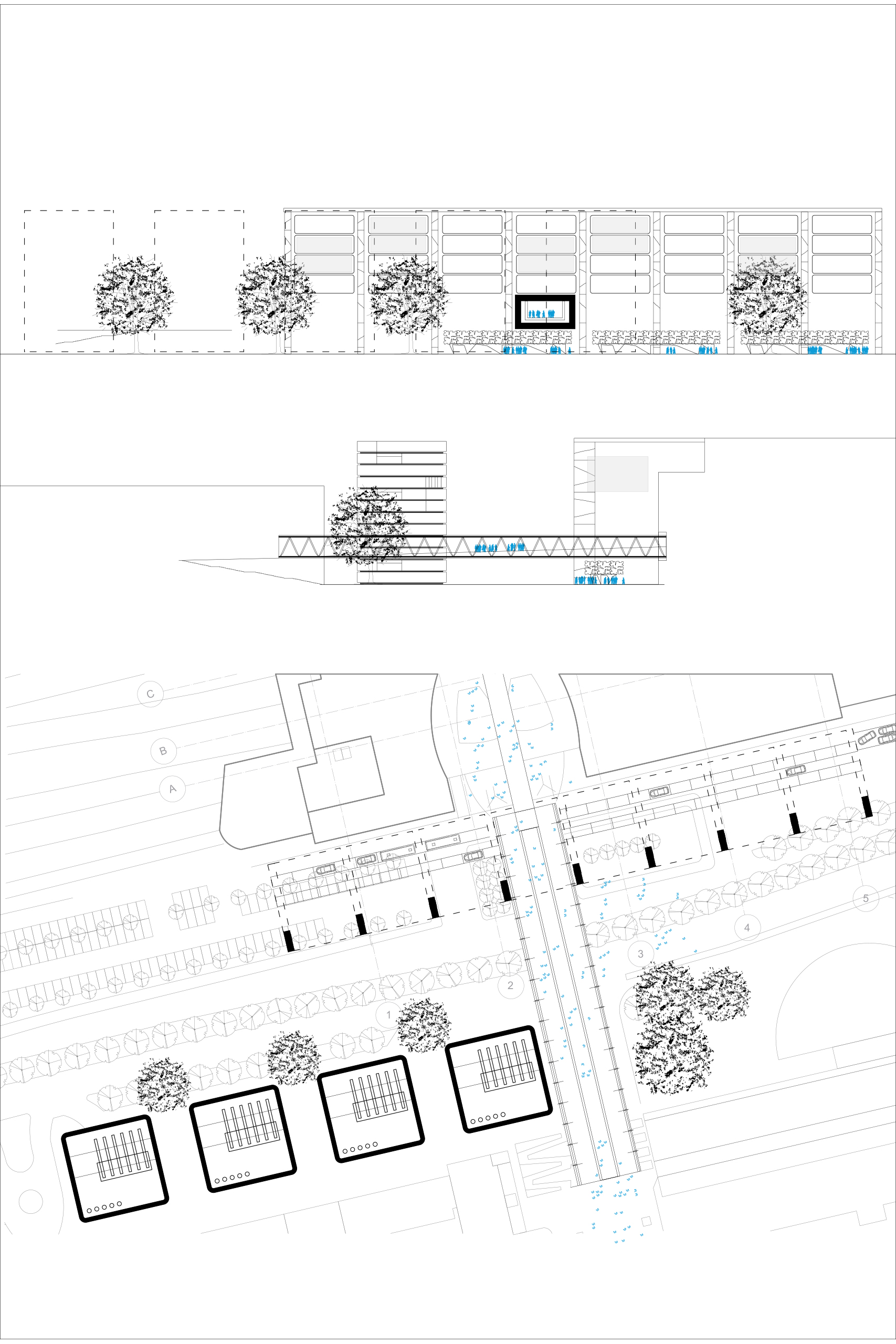

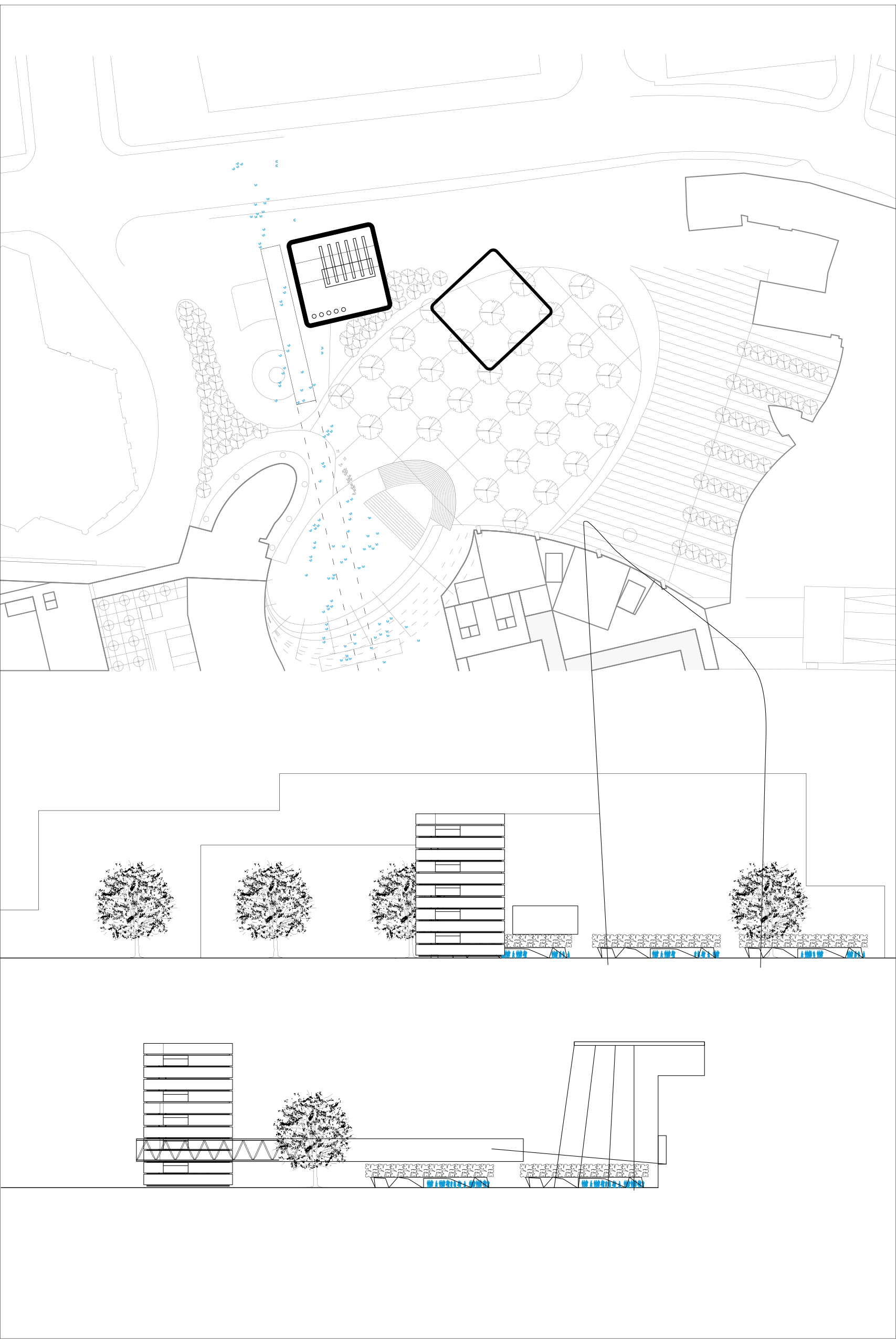

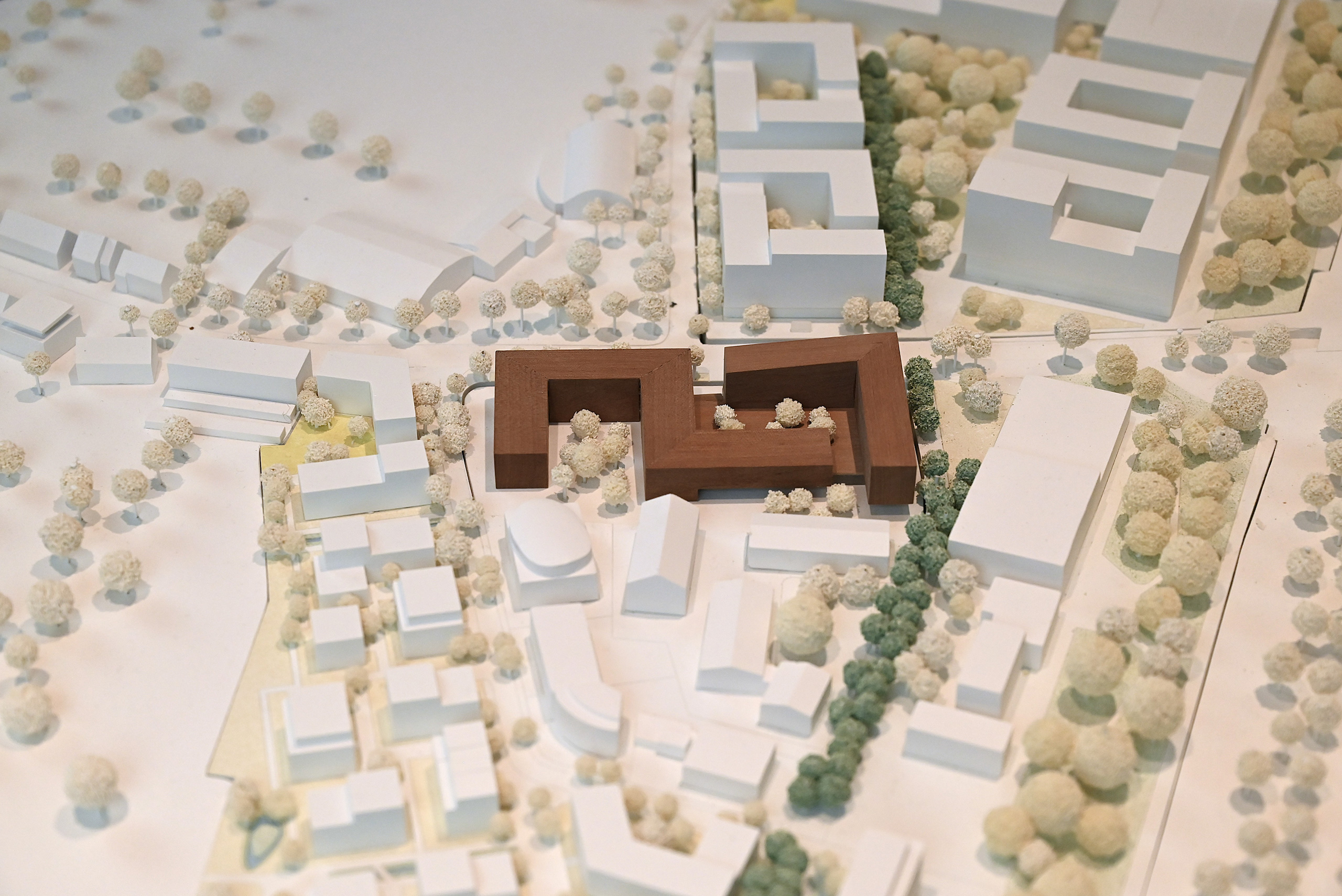

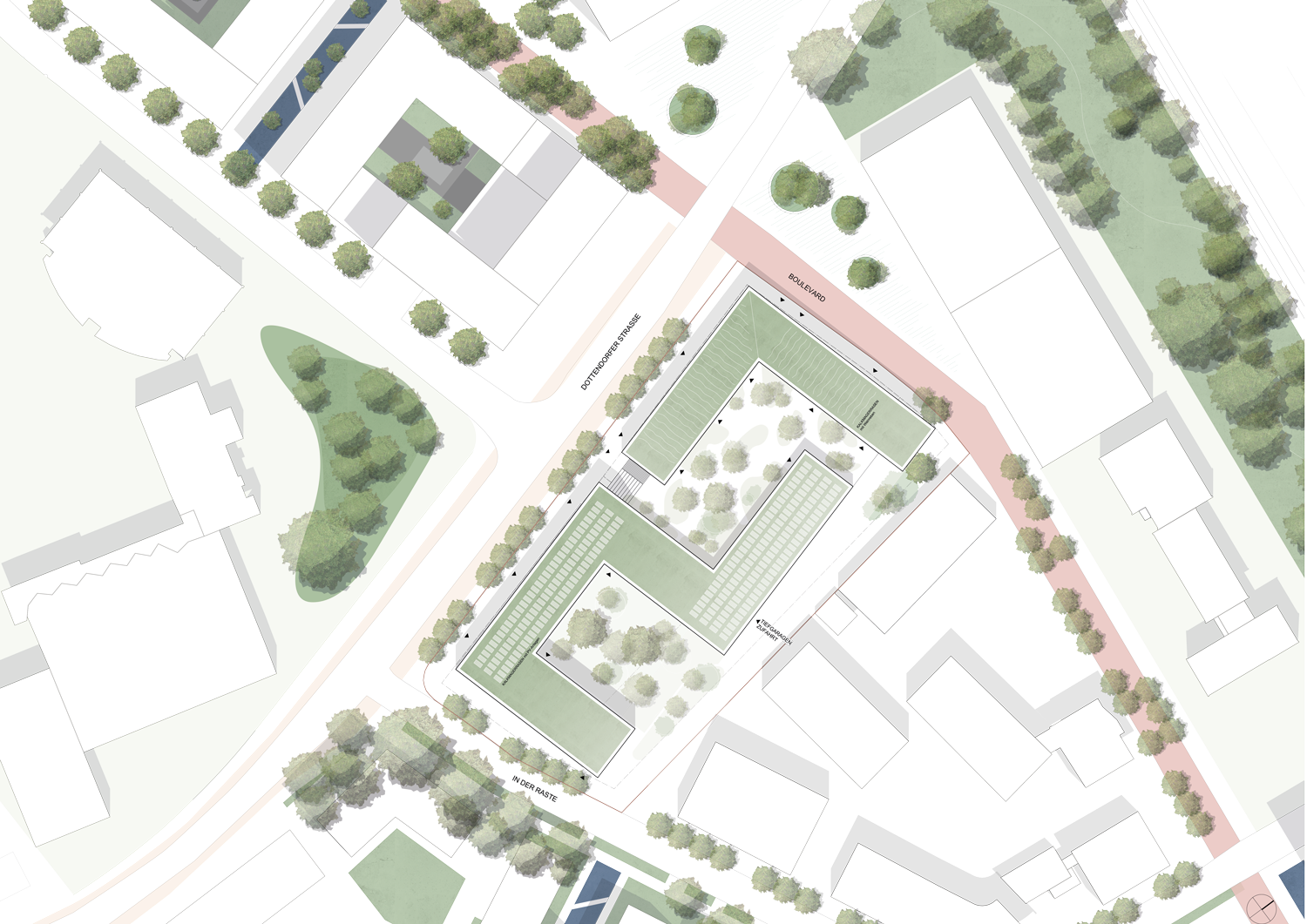

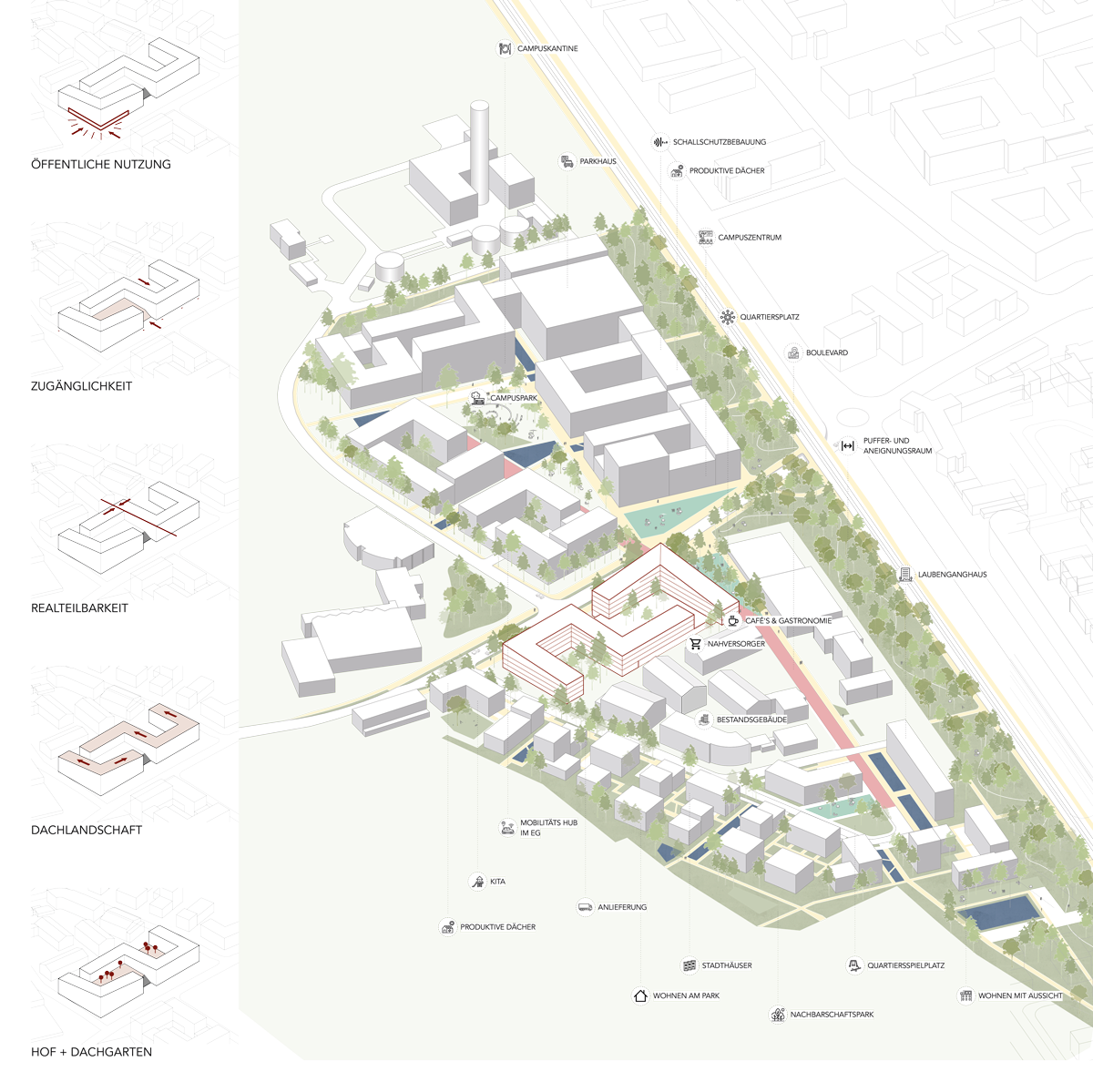

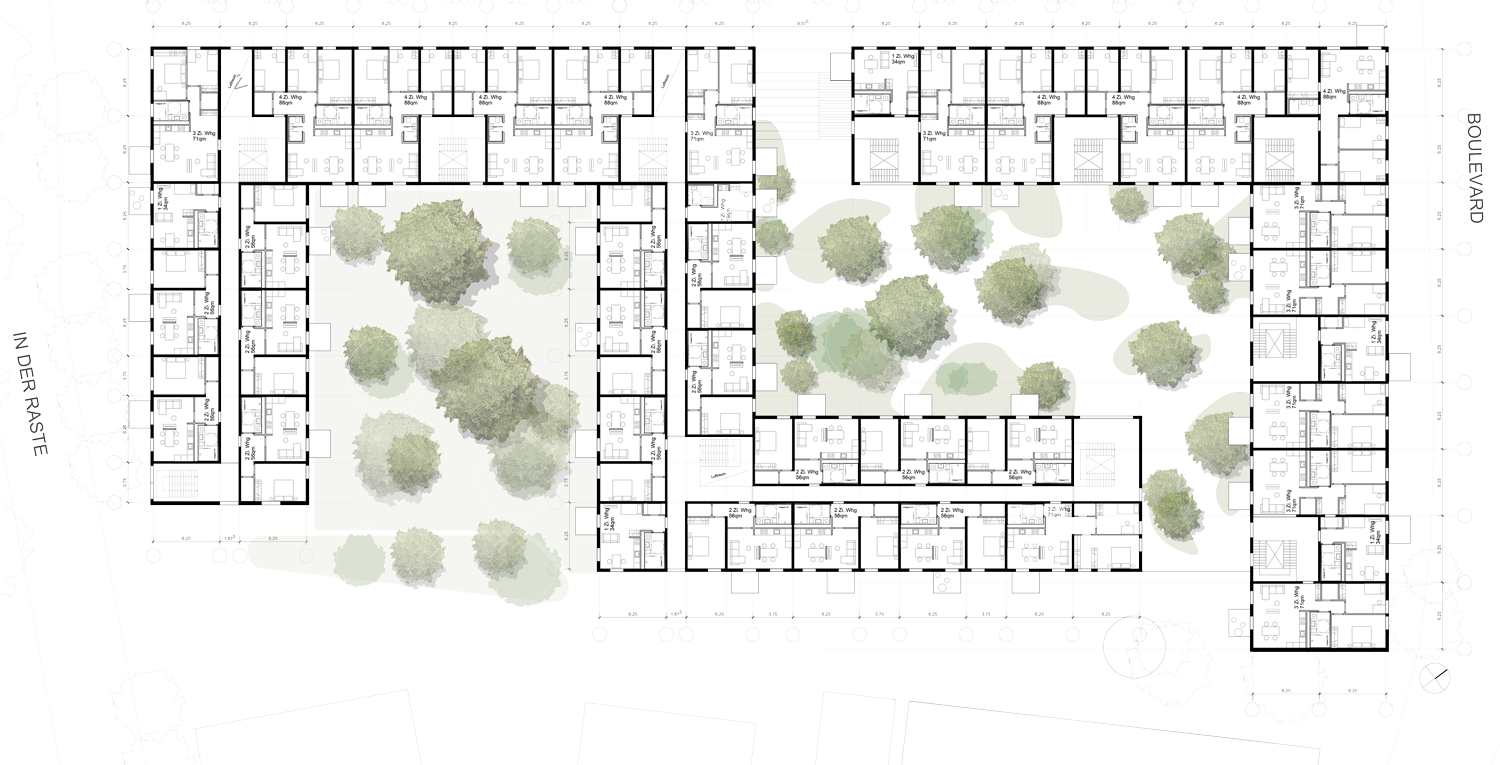

Zwei Innenhöfe getrennt durch einen Gebäudeflügel sind das Gerüst unseres städtebaulichen Konzepts, keine interne Straßenräume, keine öffentliche Durchwegung sondern maximale Freifläche für die Hausgemeinschaft.

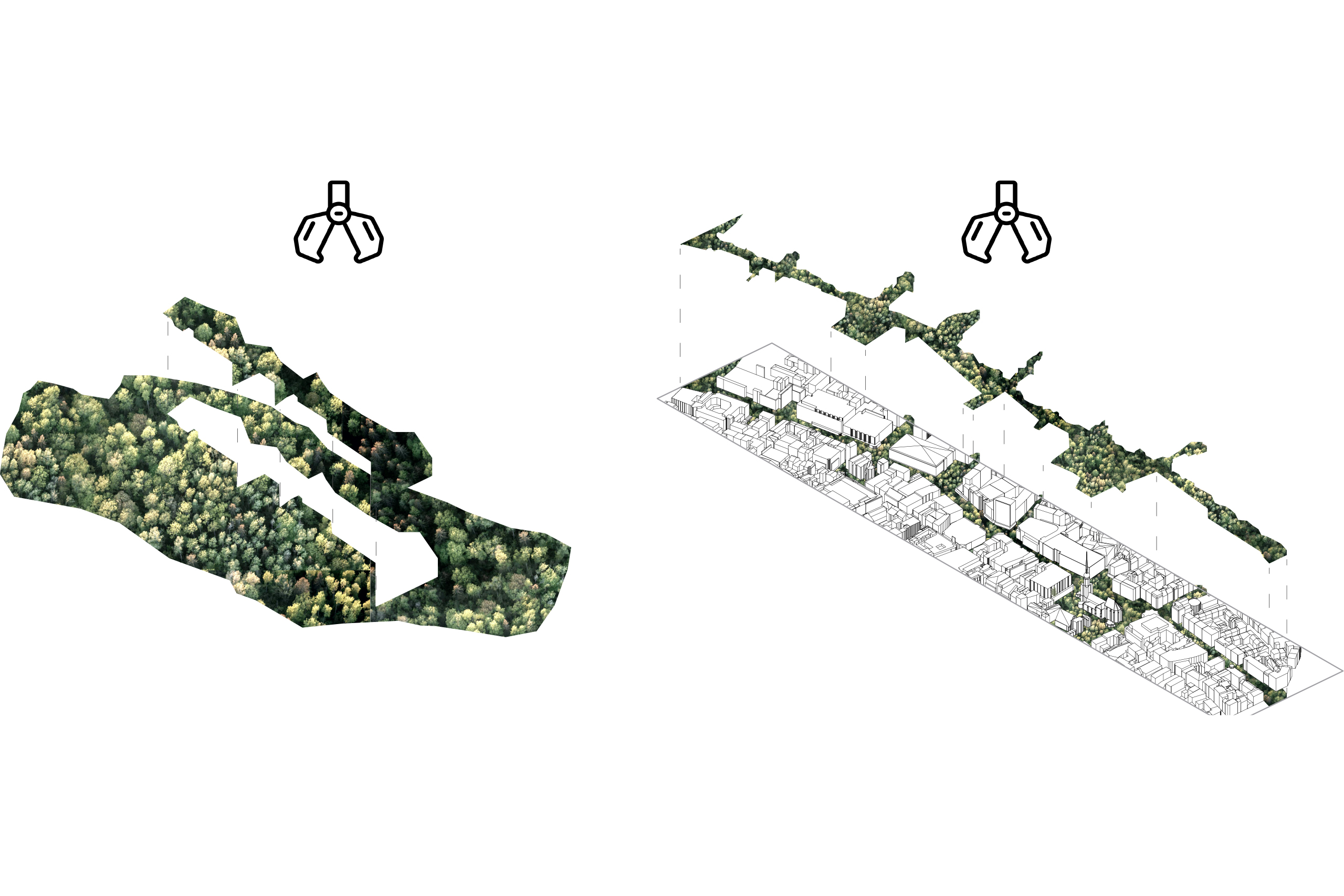

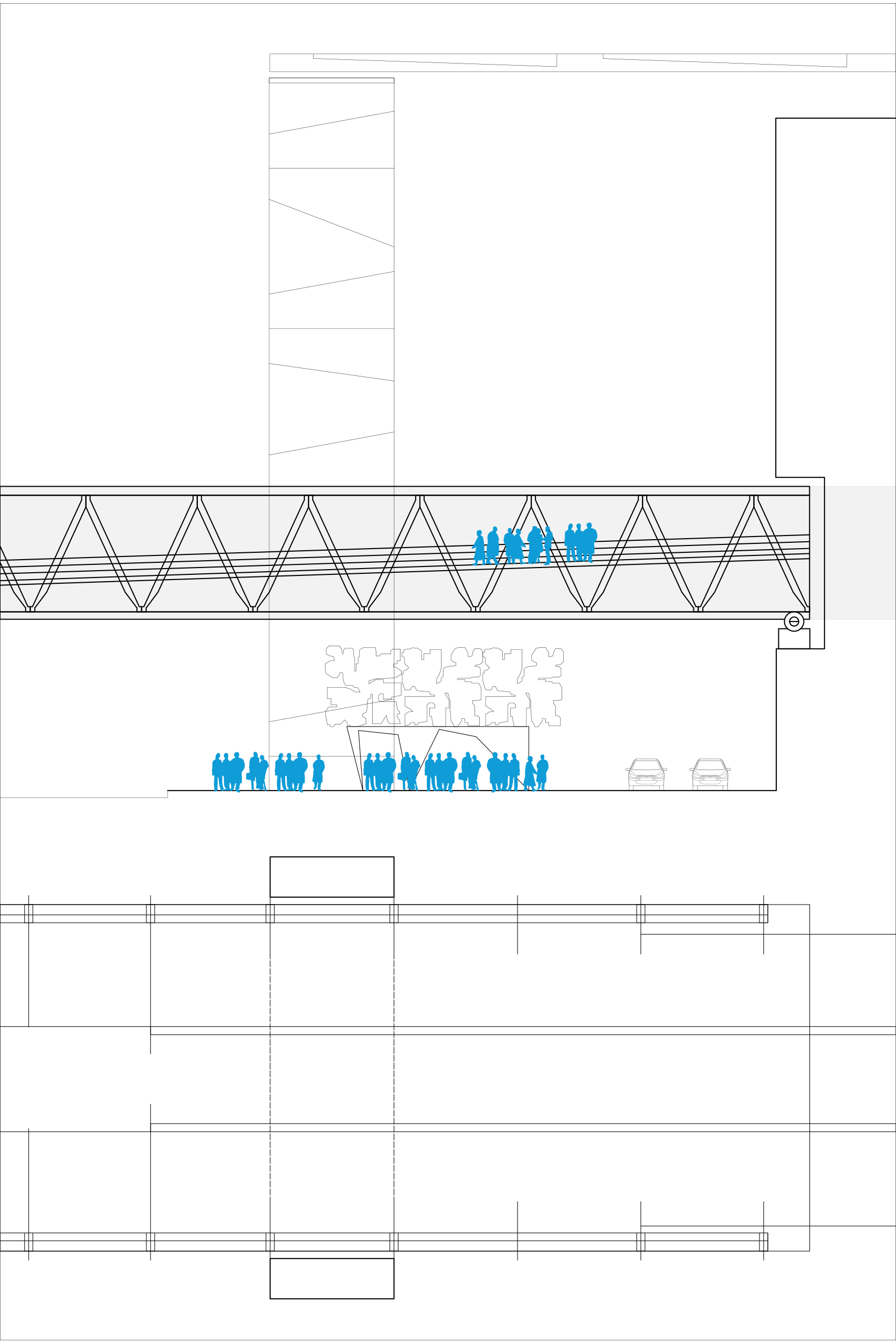

ObenLand

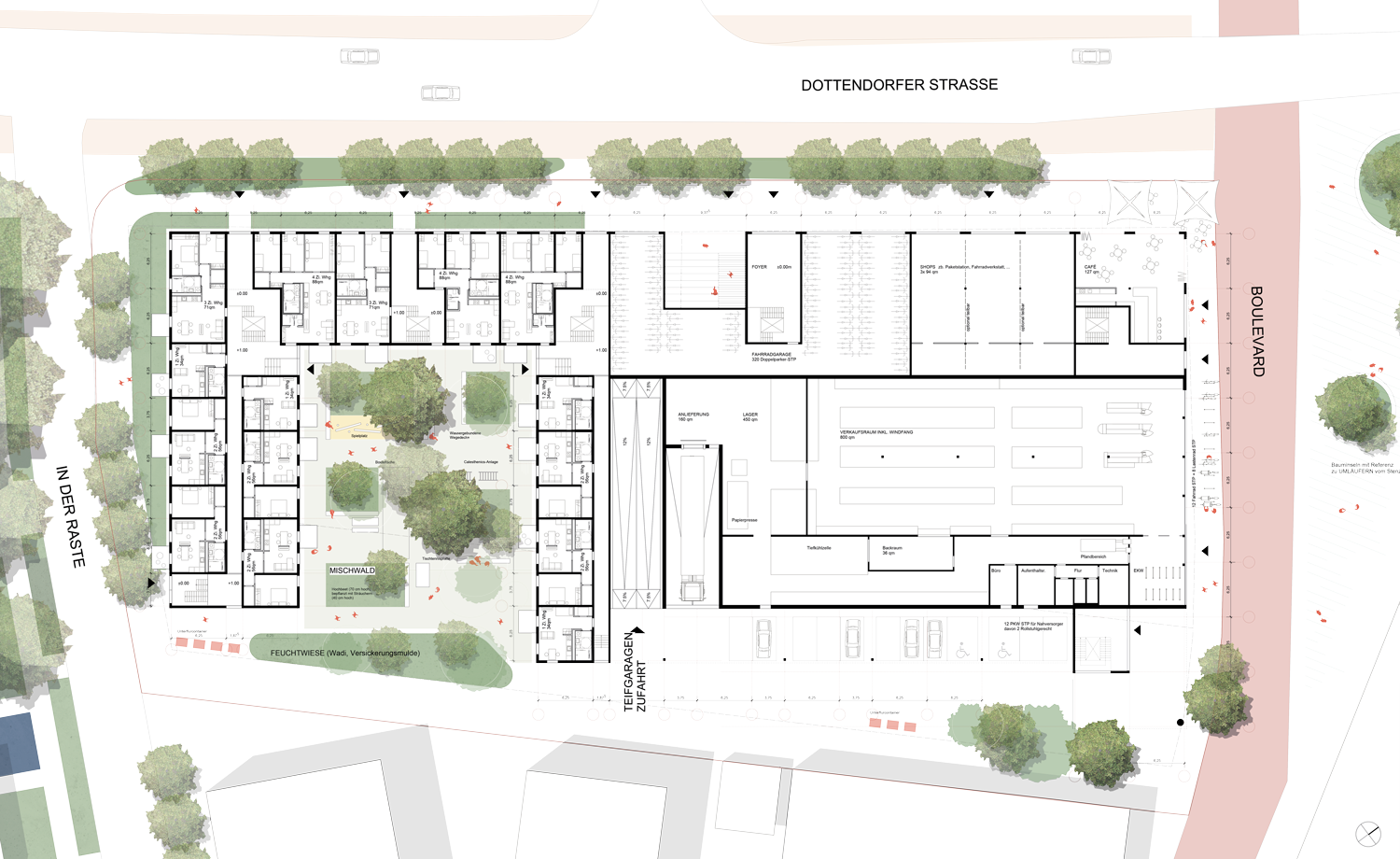

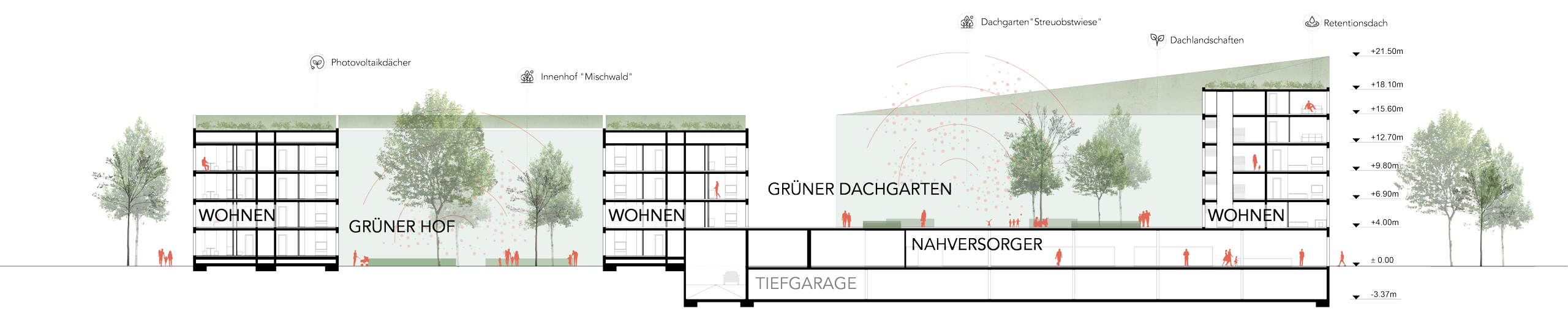

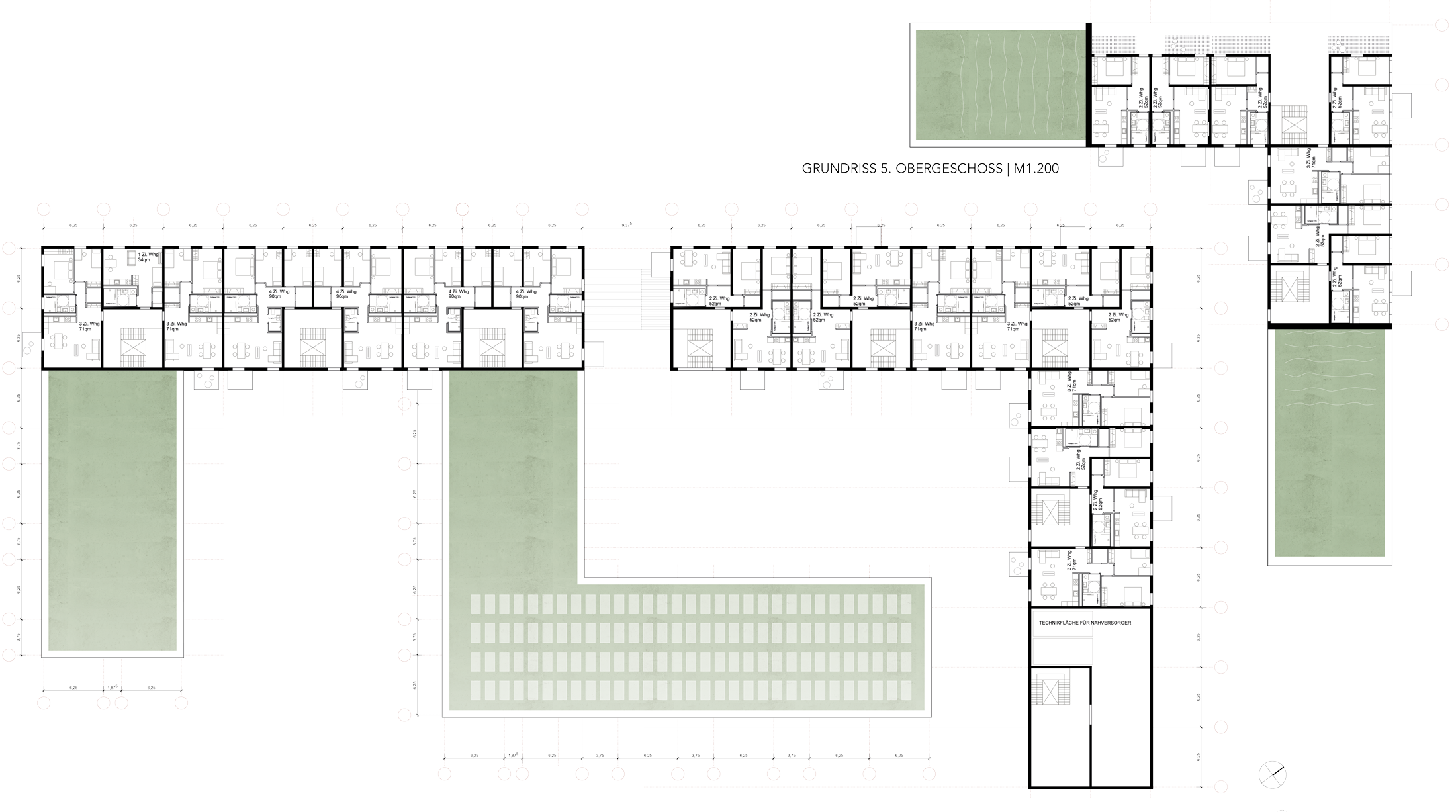

Der Nordhof ist unterbaut – im EG mit Handelsflächen und additiver gewerblicher Nutzung (zu den öffentlichen Strassenräumen) und im UG mit einer Tiefgarage, die den gesamten Bedarf an Stellplätzen abdeckt. Der Südhof ist nicht unterbaut sondern vollständig versickerungsoffen. Alle Dächer sind geneigt – eine signifikante Dachlandschaft mit Begrünung und PV, eine fünfte Fassade, robust und mit sicherer Entwässerungsführung. So entsteht ein ObenLand, formgebend für diesen Ort. Die Gebäude könnten in zwei Bauabschnitten realisiert bzw. in Realteile unterschieden werden.

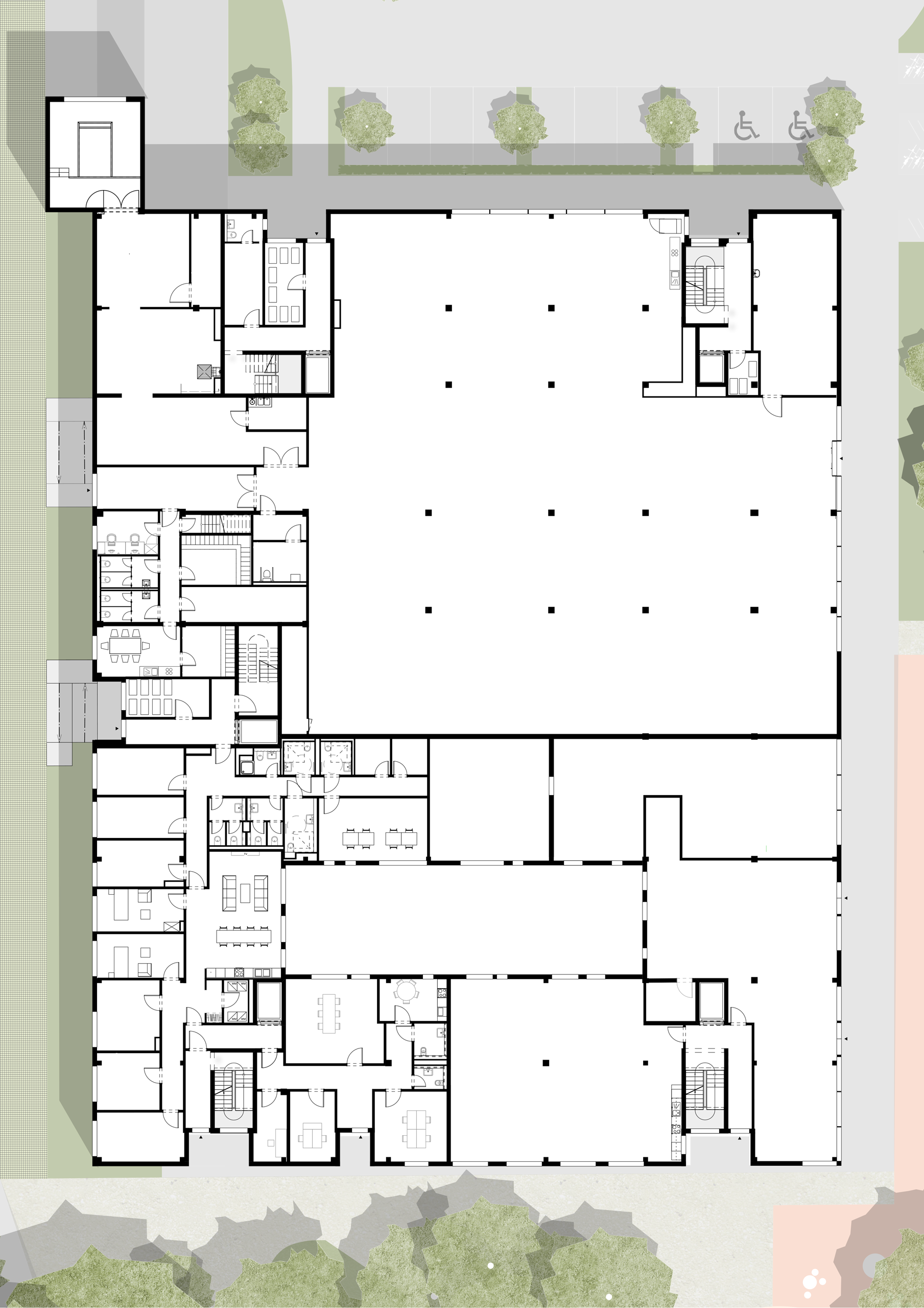

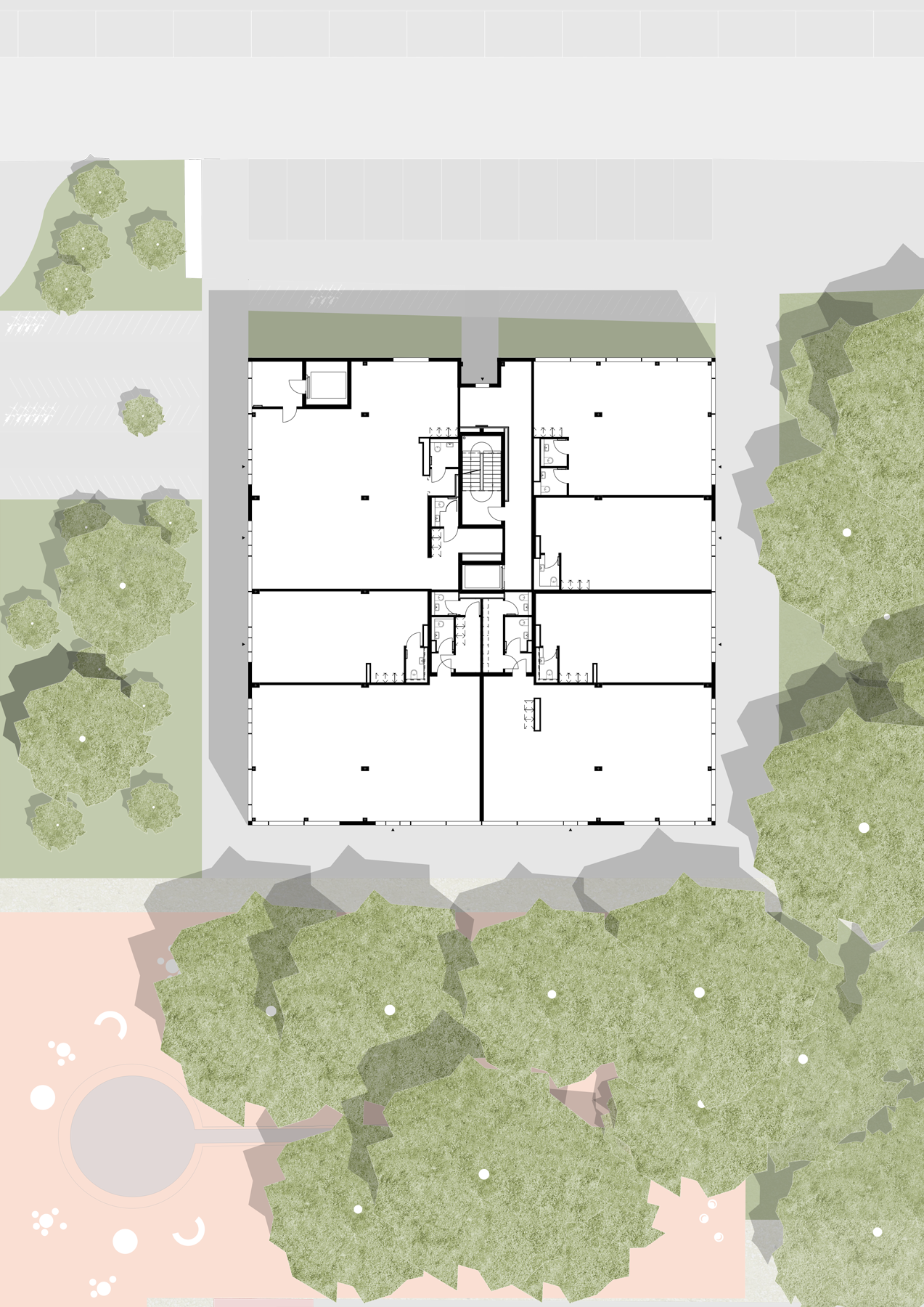

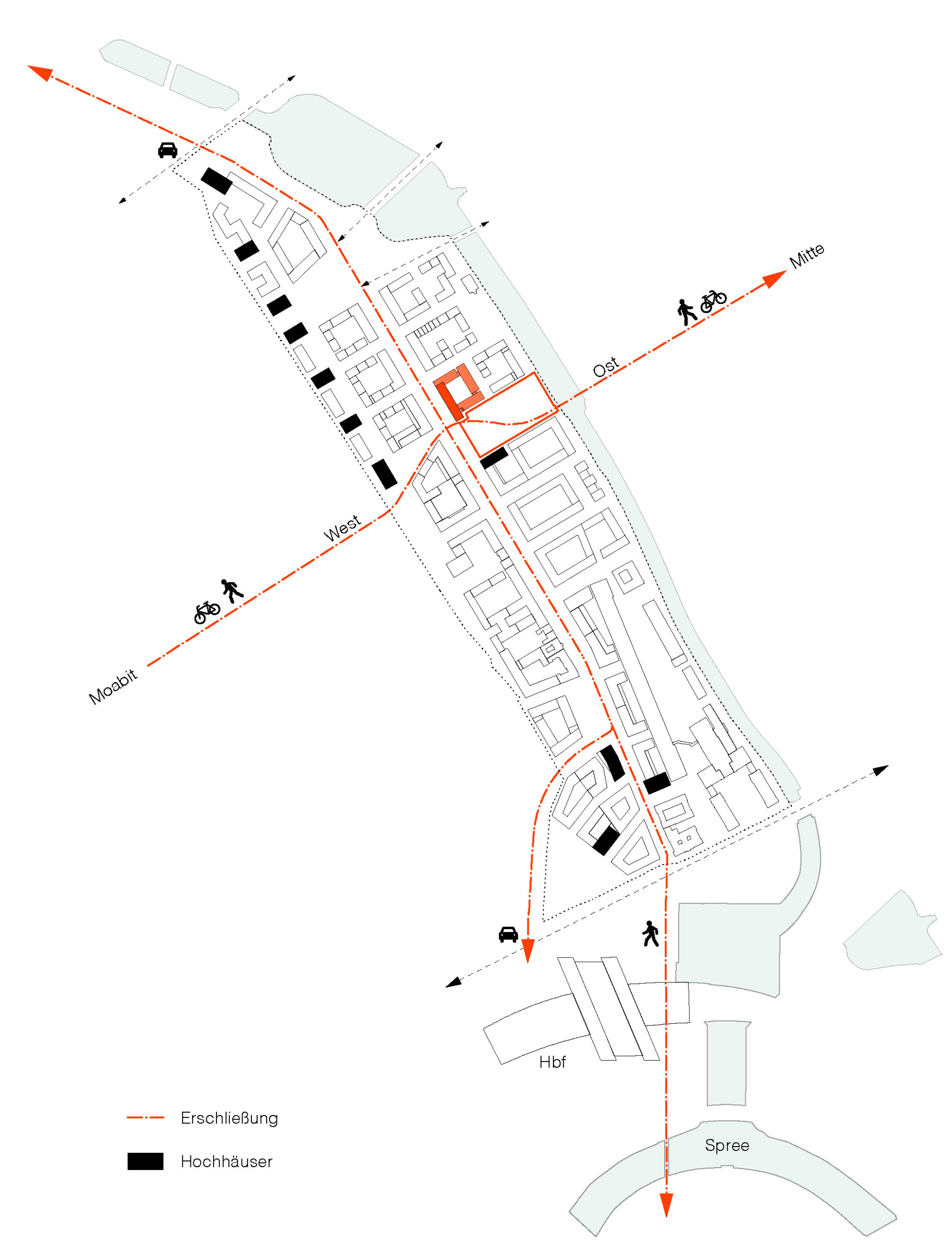

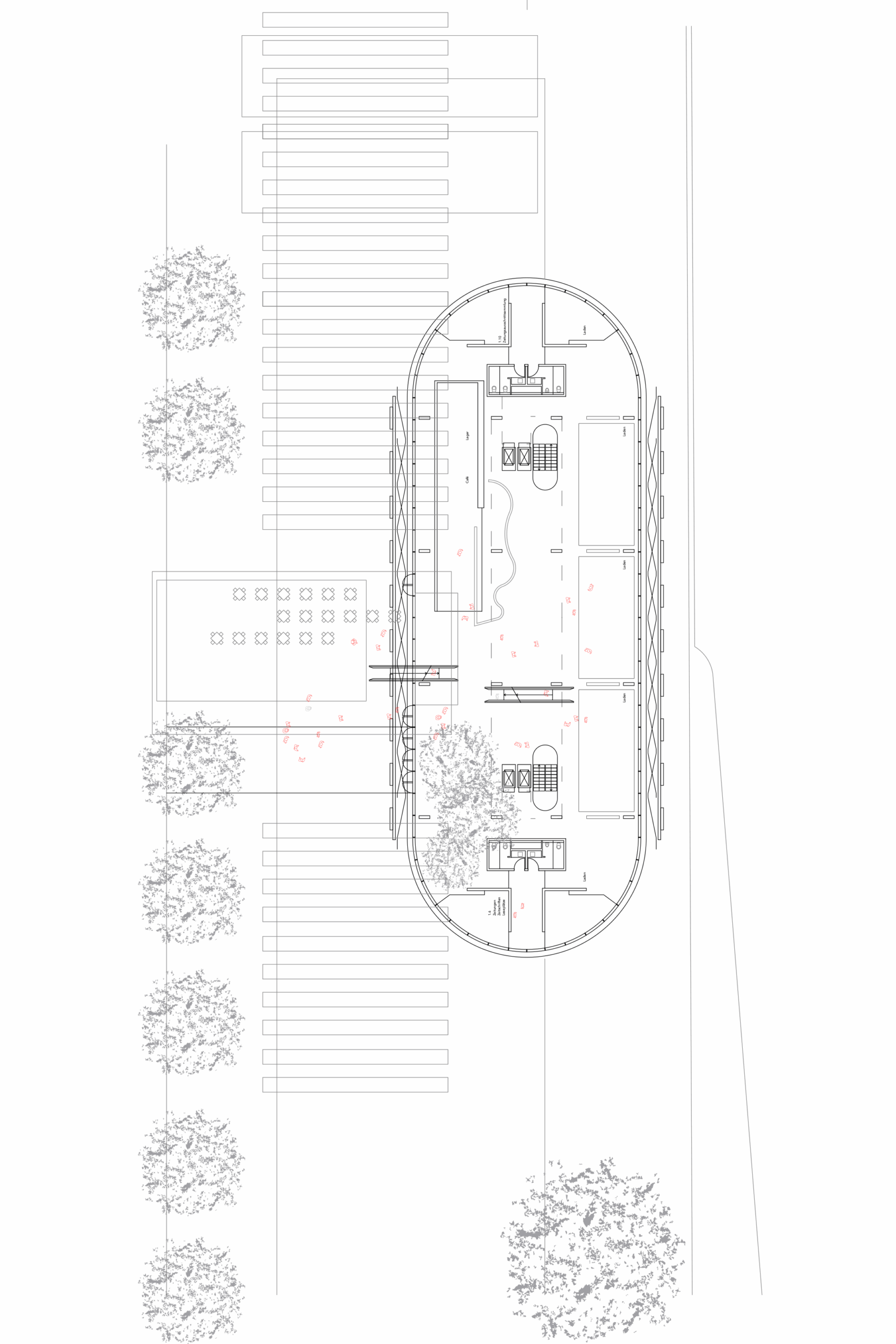

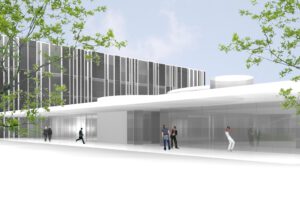

Erschließung + Wohnungen

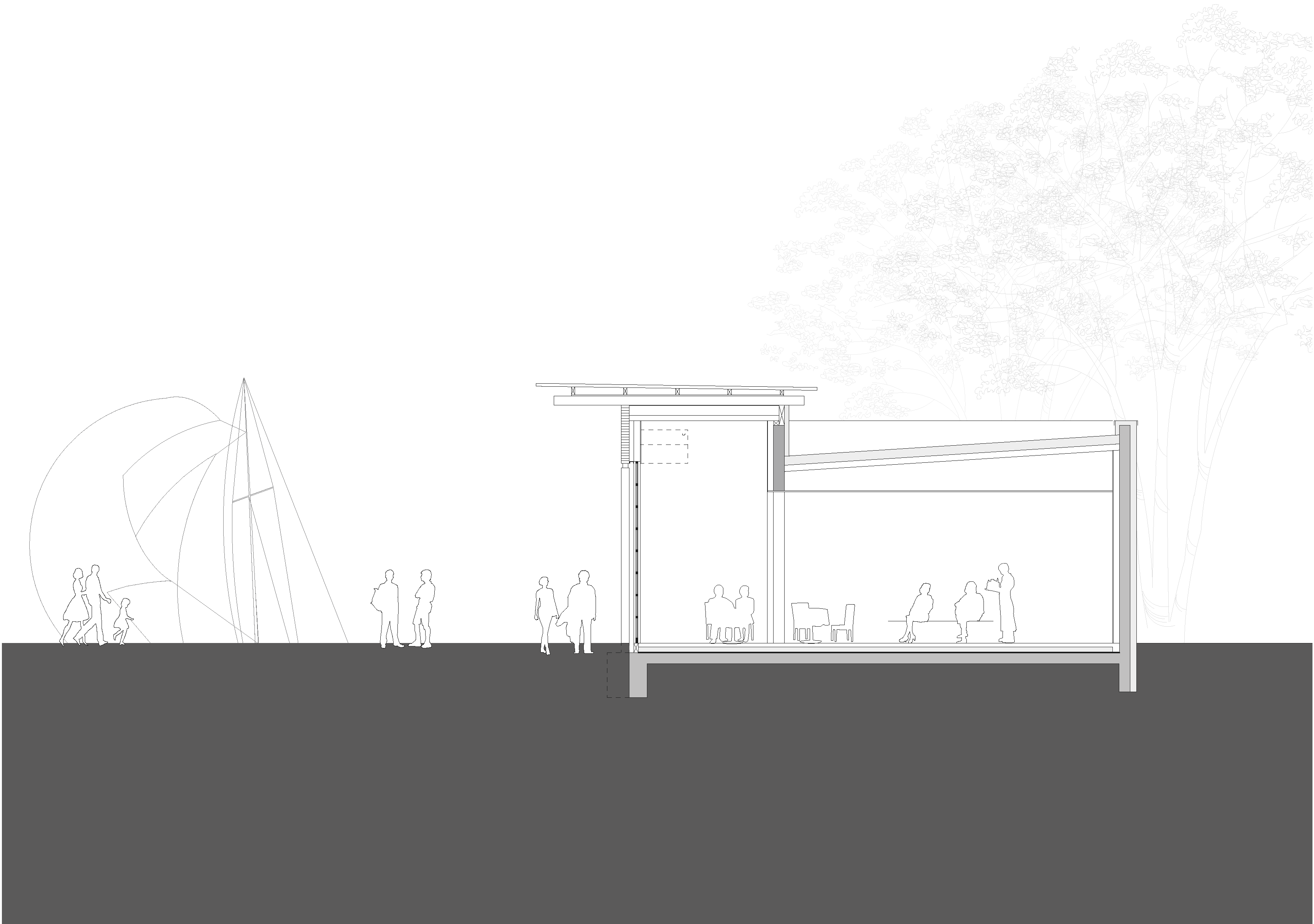

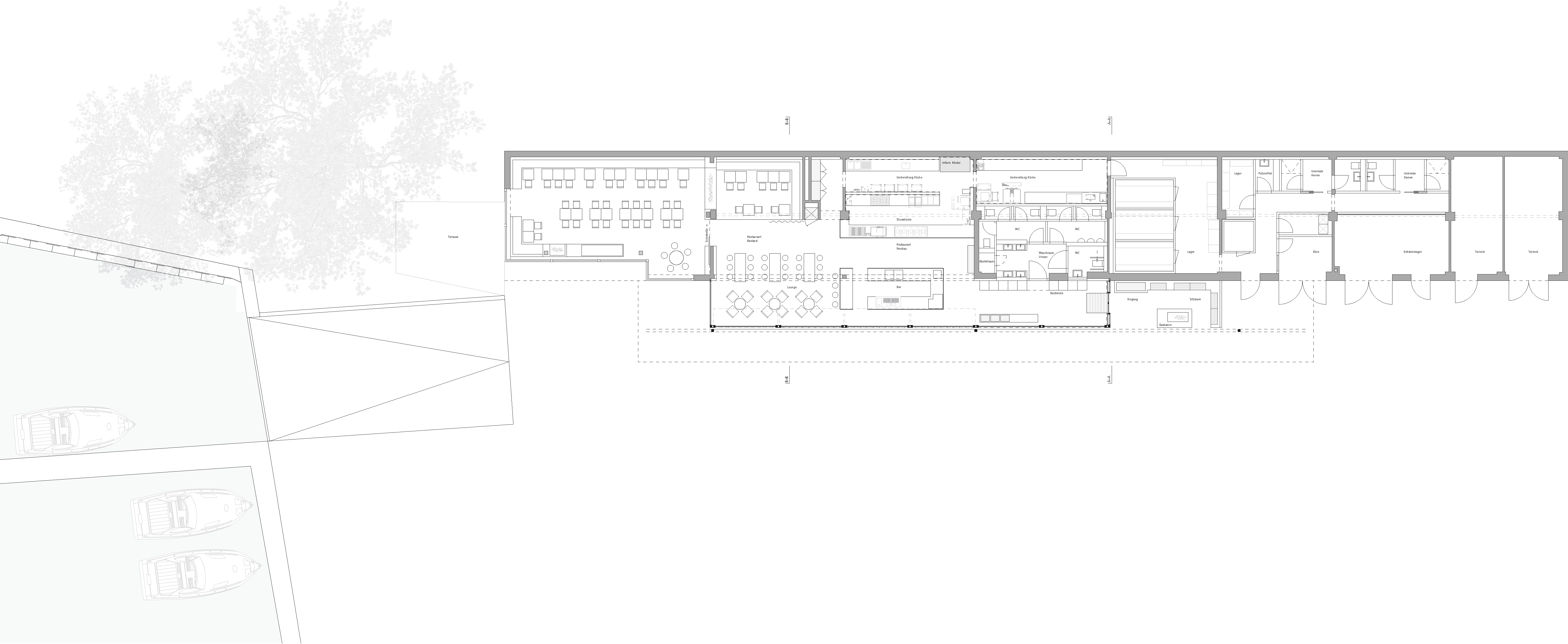

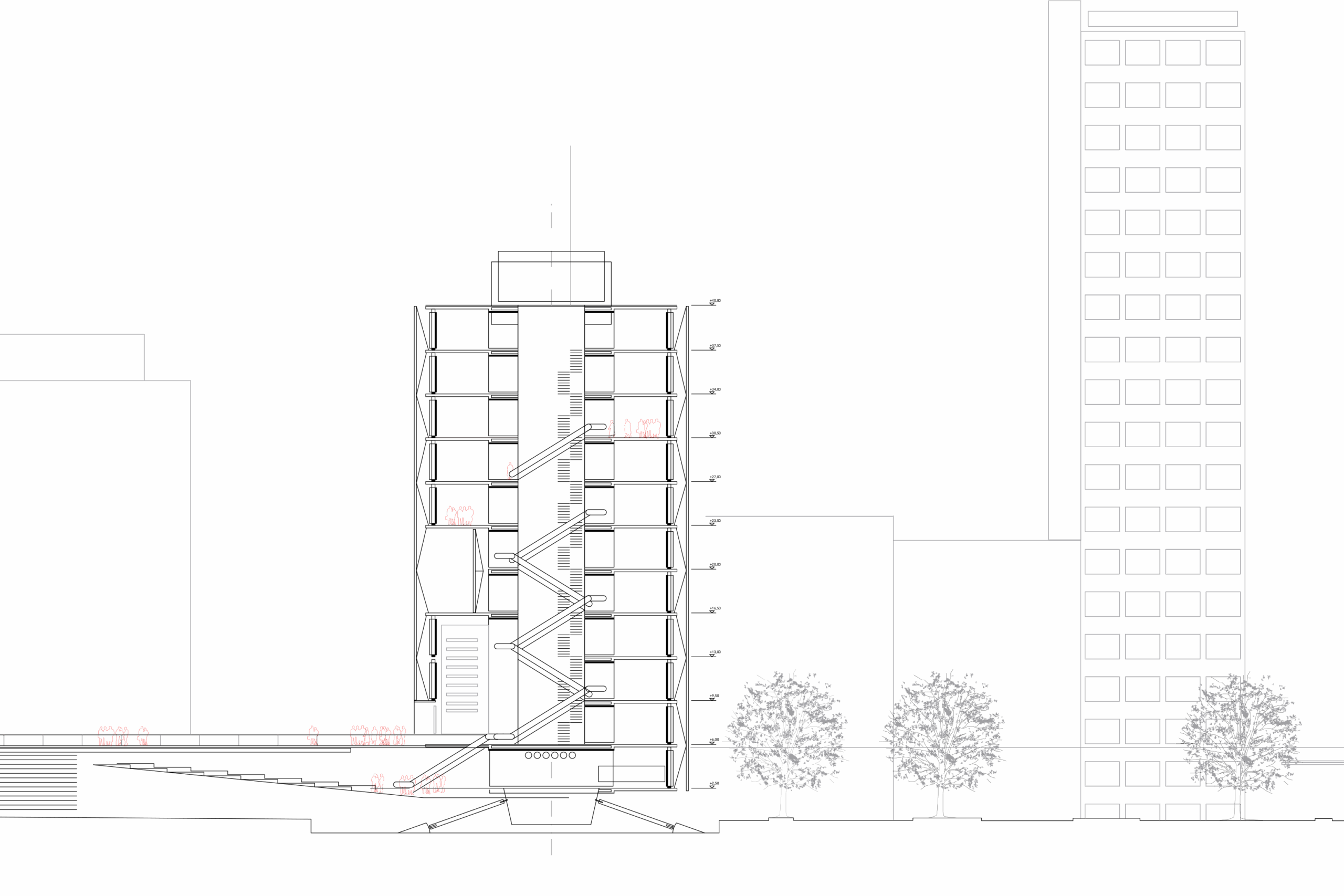

Alle Hauseingänge sind zu öffentlichen Räumen adressiert – Dottendorfer Strasse und Boulevard. Die Eingänge sind barrierefrei und auch für Rollstuhlfahrer selbstverständlich zu bewältigen. Das Dach über dem Supermarkt ist Dachgarten und Verteilfläche zu den Treppenhäusern, die aufgrund der Handelsnutzung nicht bis ins EG durchgeführt werden können. Der Dachgarten ist informeller Treffpunkt der Hausgemeinschaft. Die Zufahrt zur Garage ist auf der Ostseite der Gebäude angelegt, parallel zur Anlieferung der Handelsfläche. Hier befinden sich auch 12 Kurzzeit-Parkplätze für die Supermarkt-Kunden. Entlang der Dottendorfer Strasse entsteht im EG eine Fahrradgarage mit bike-mobility-hub und ggf. einer Fahrradwerkstatt mit Verleih.

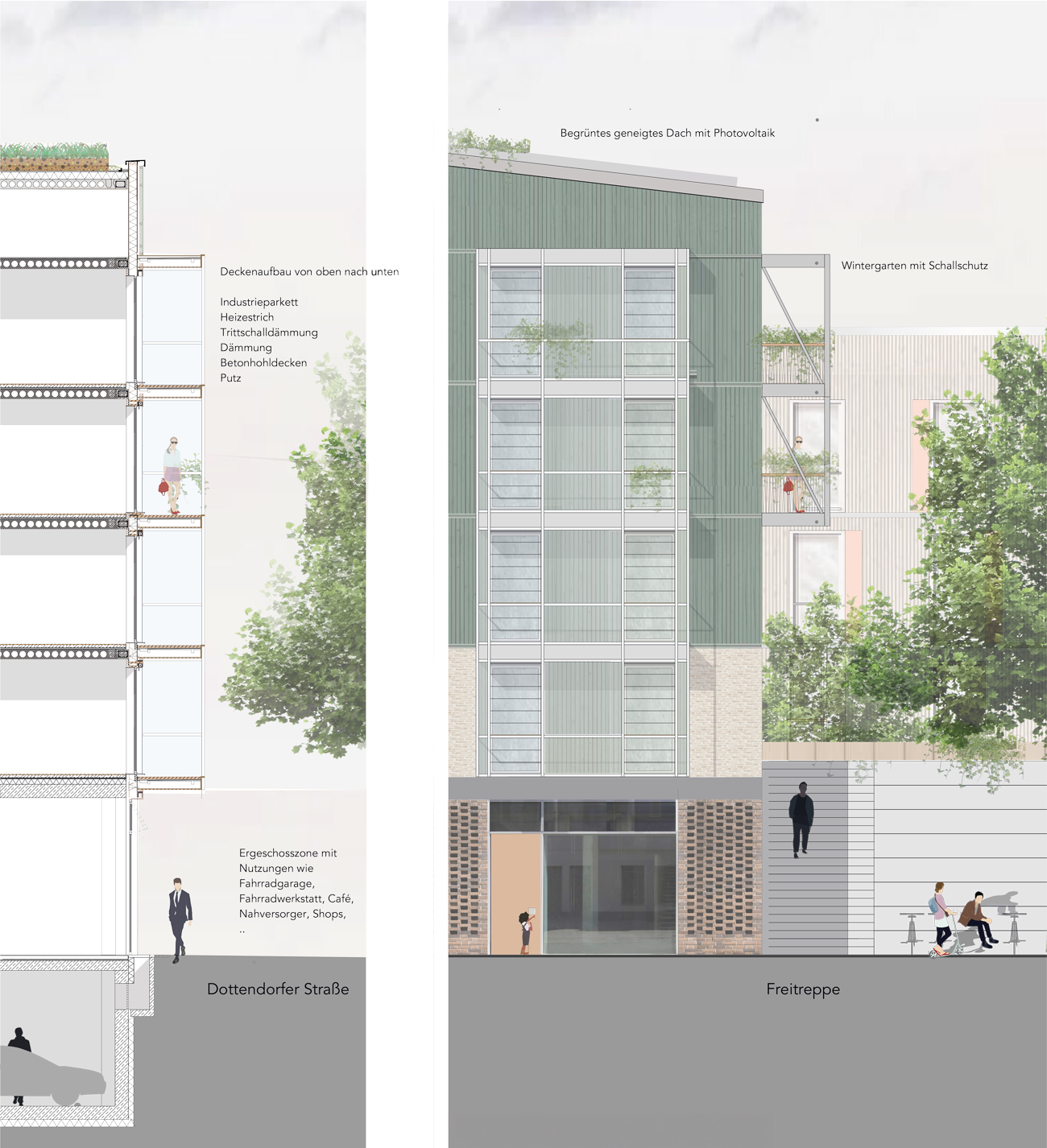

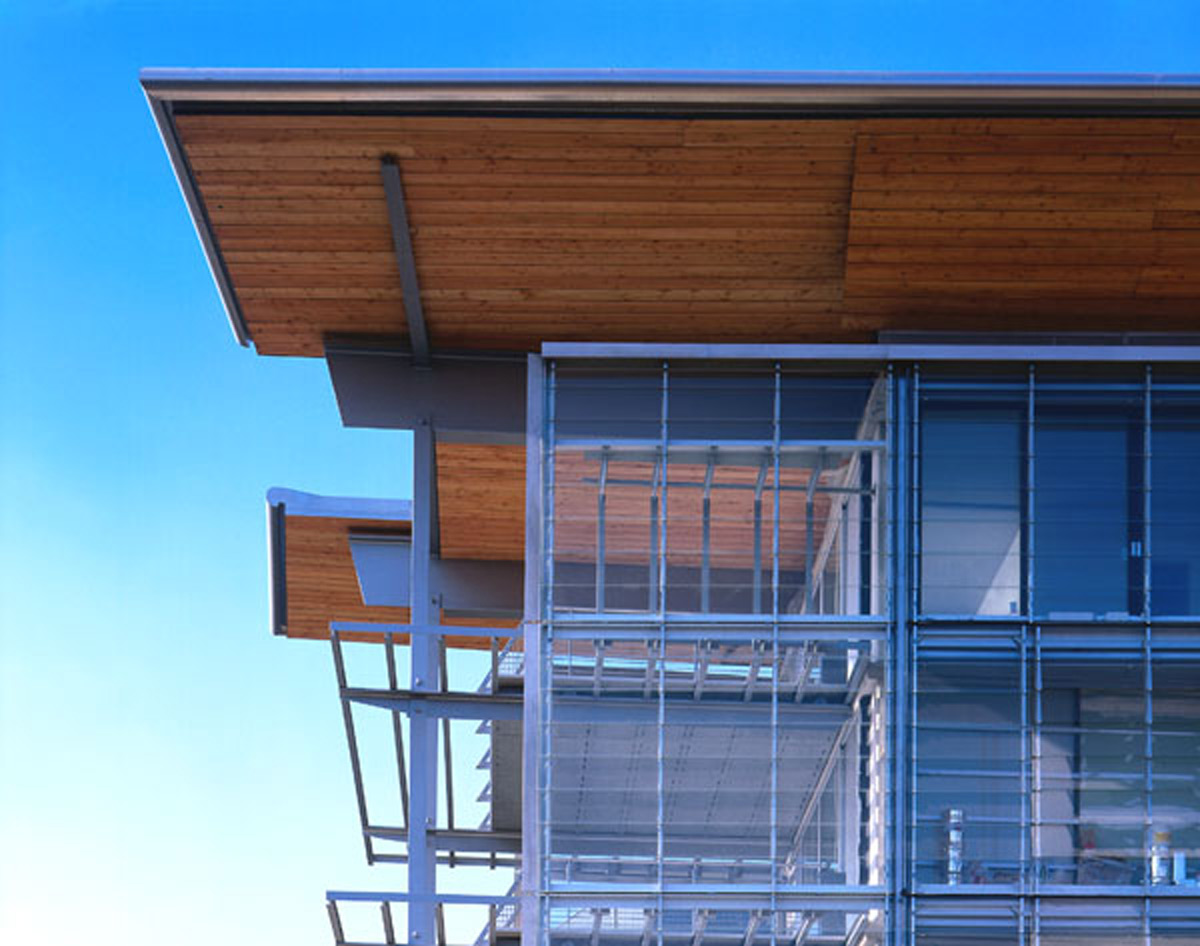

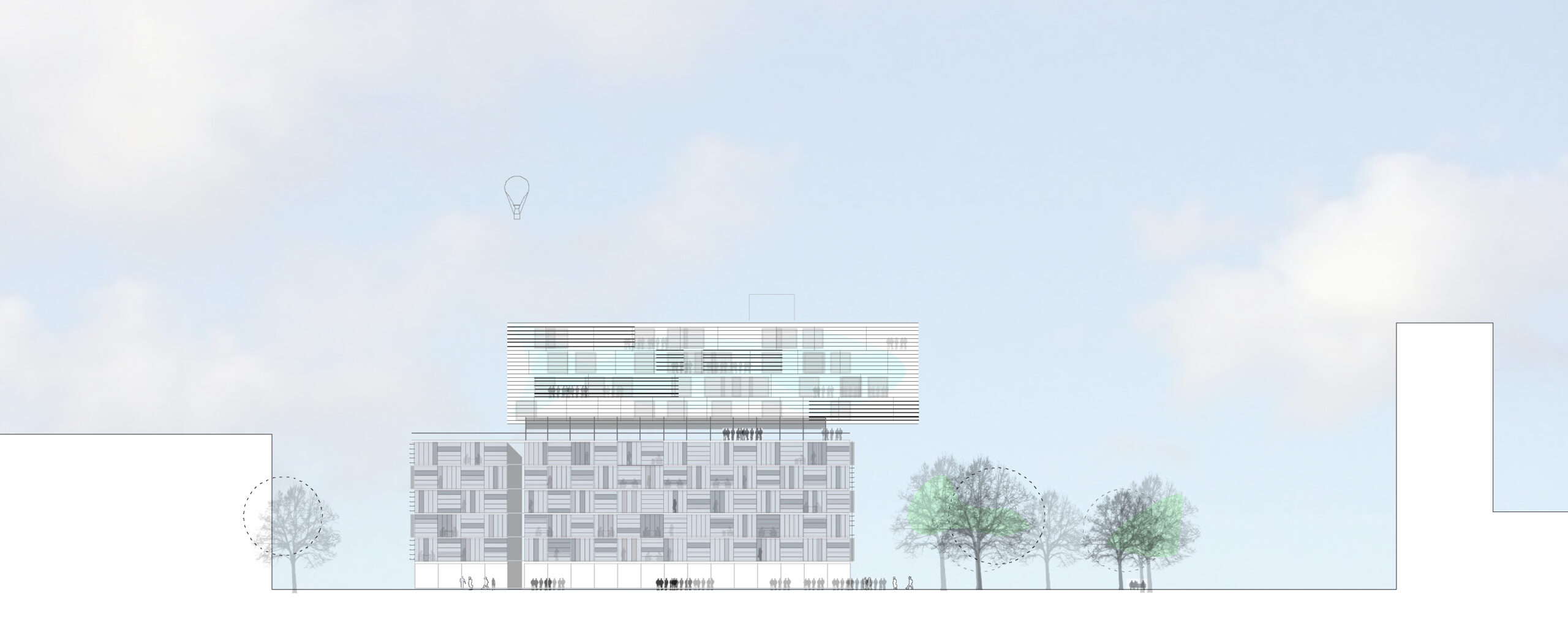

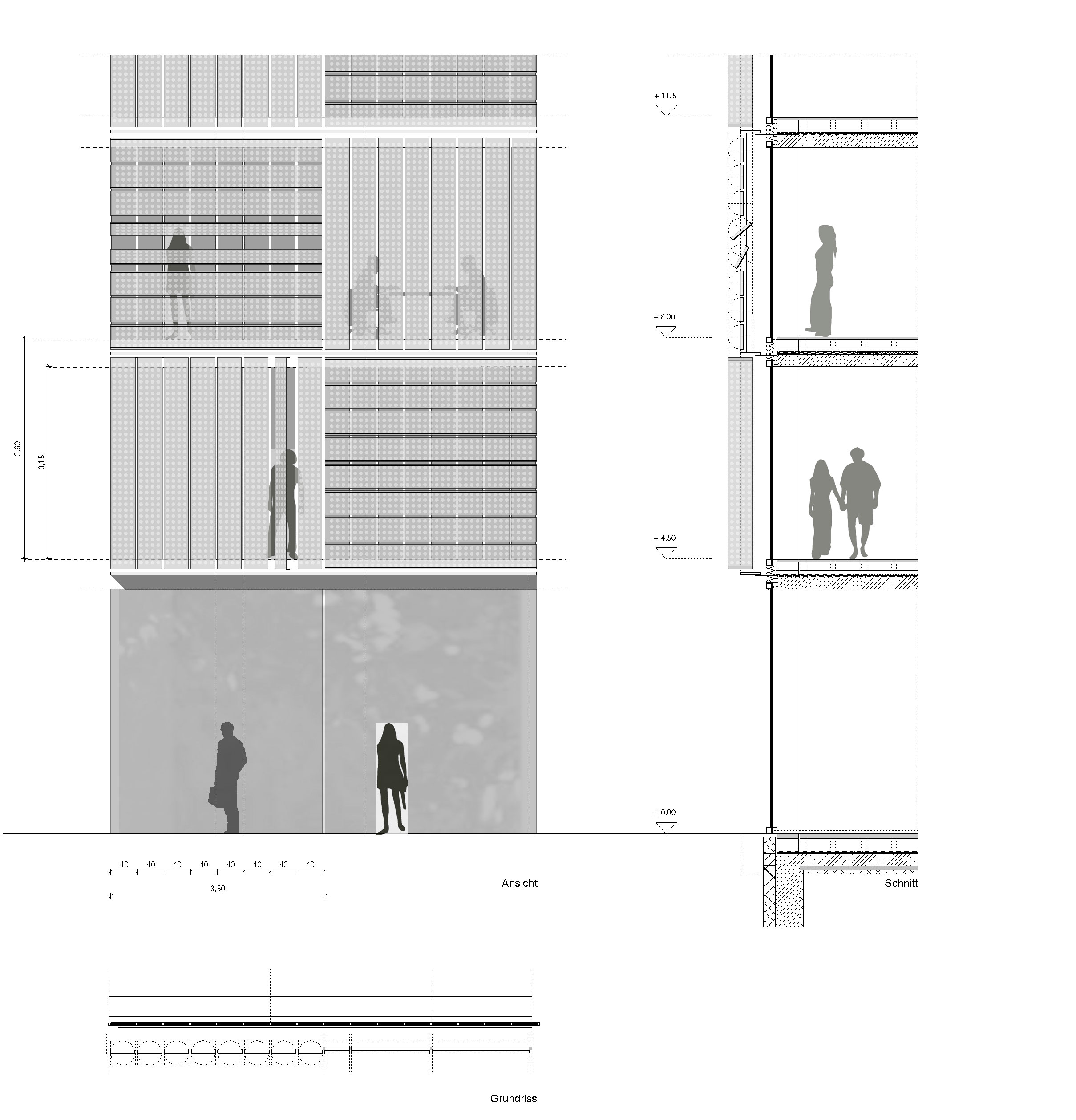

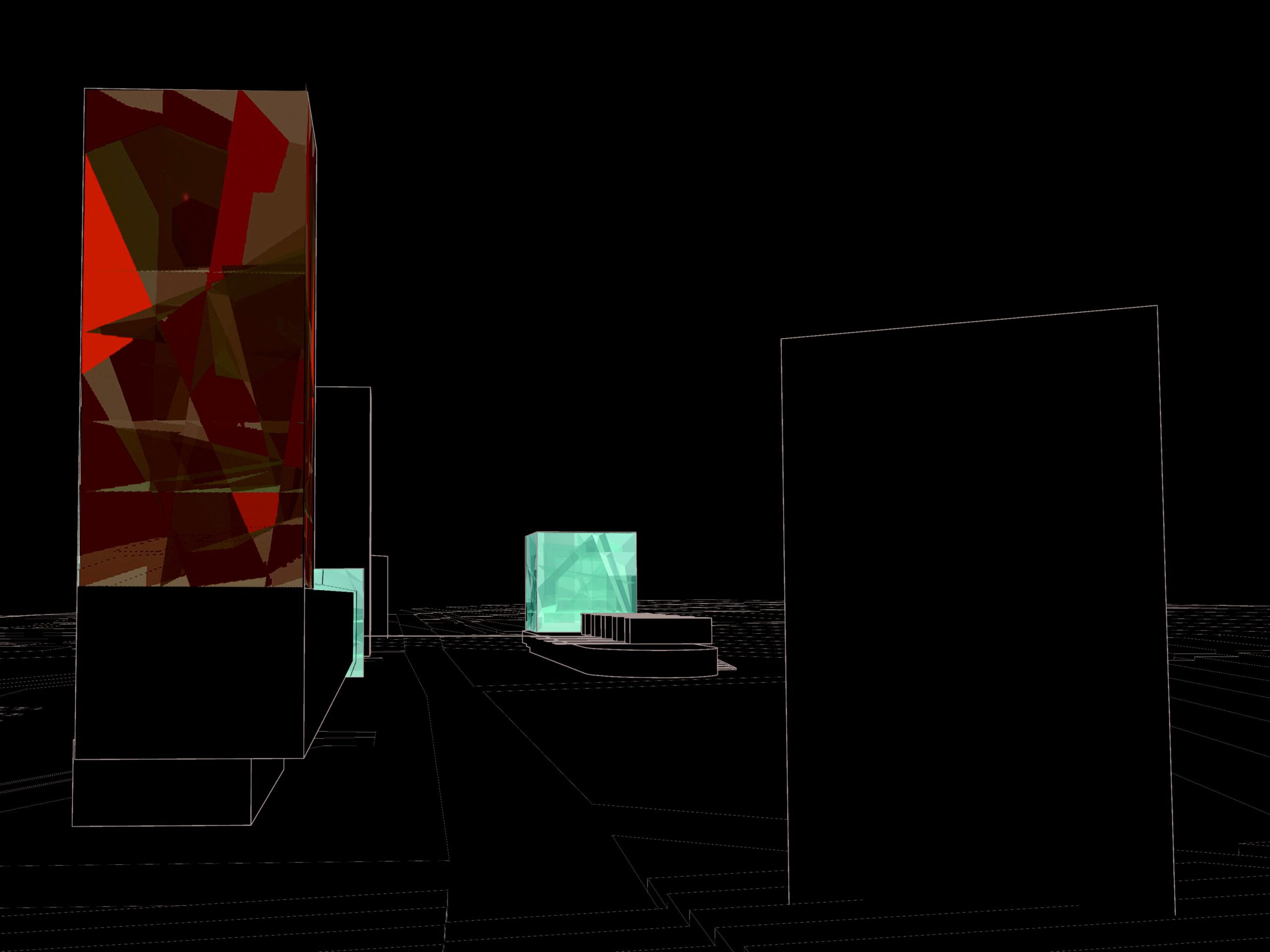

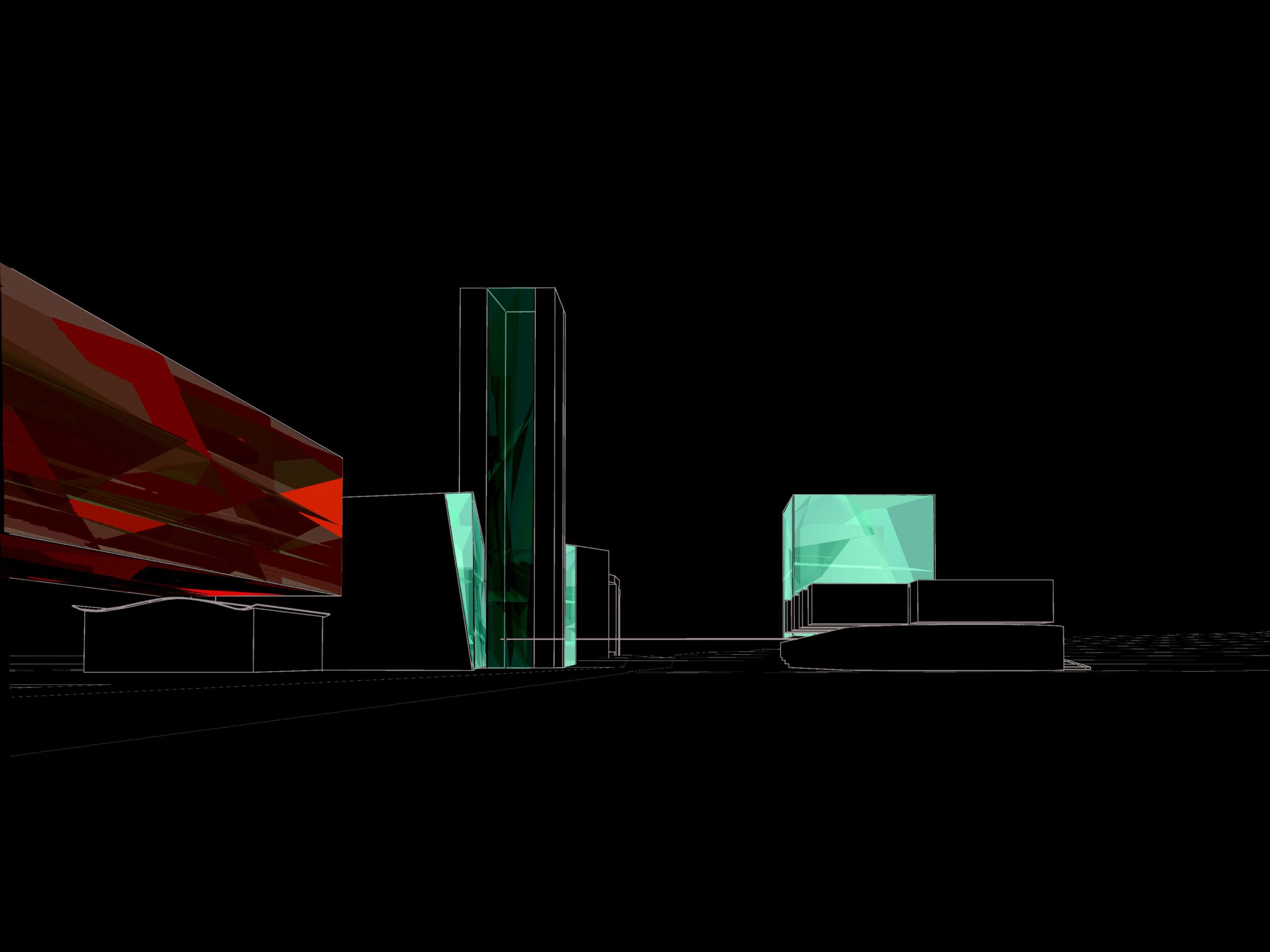

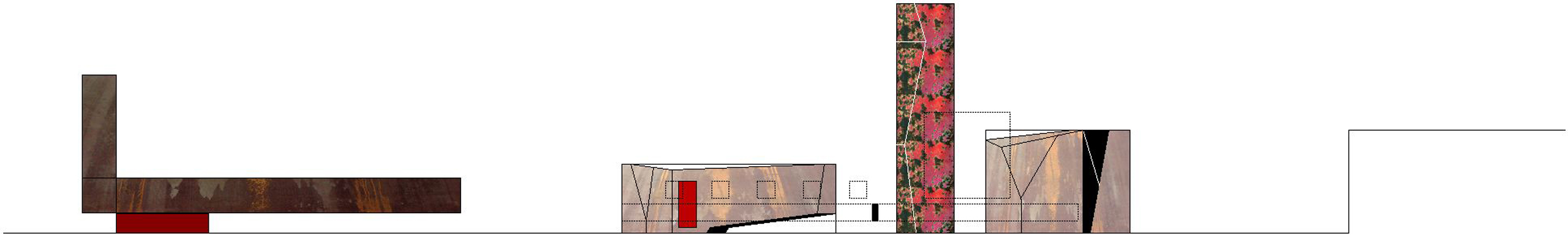

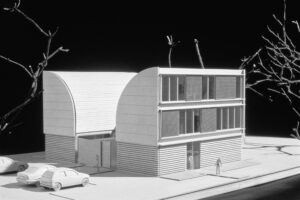

Konstruktion + Architektur

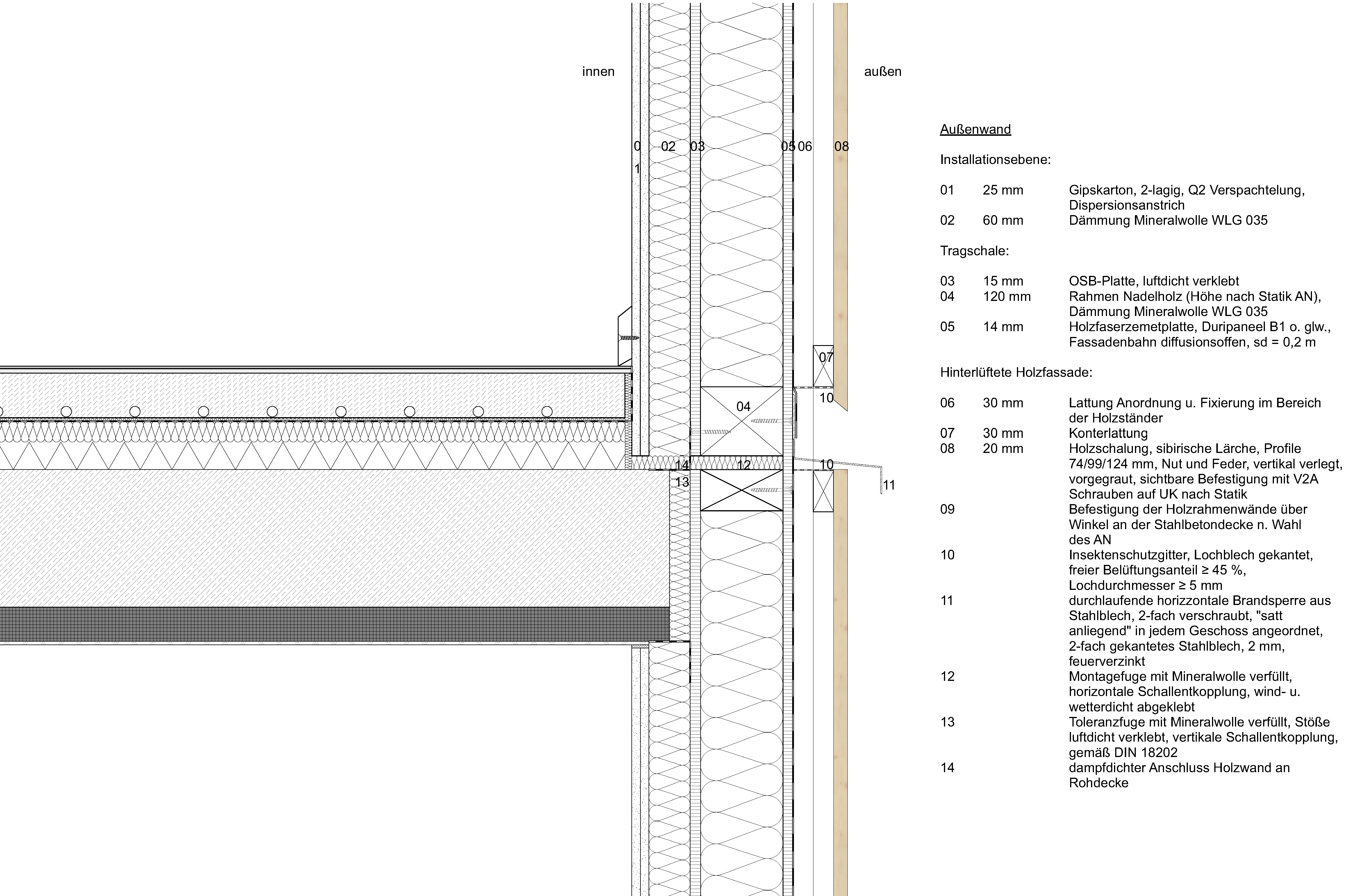

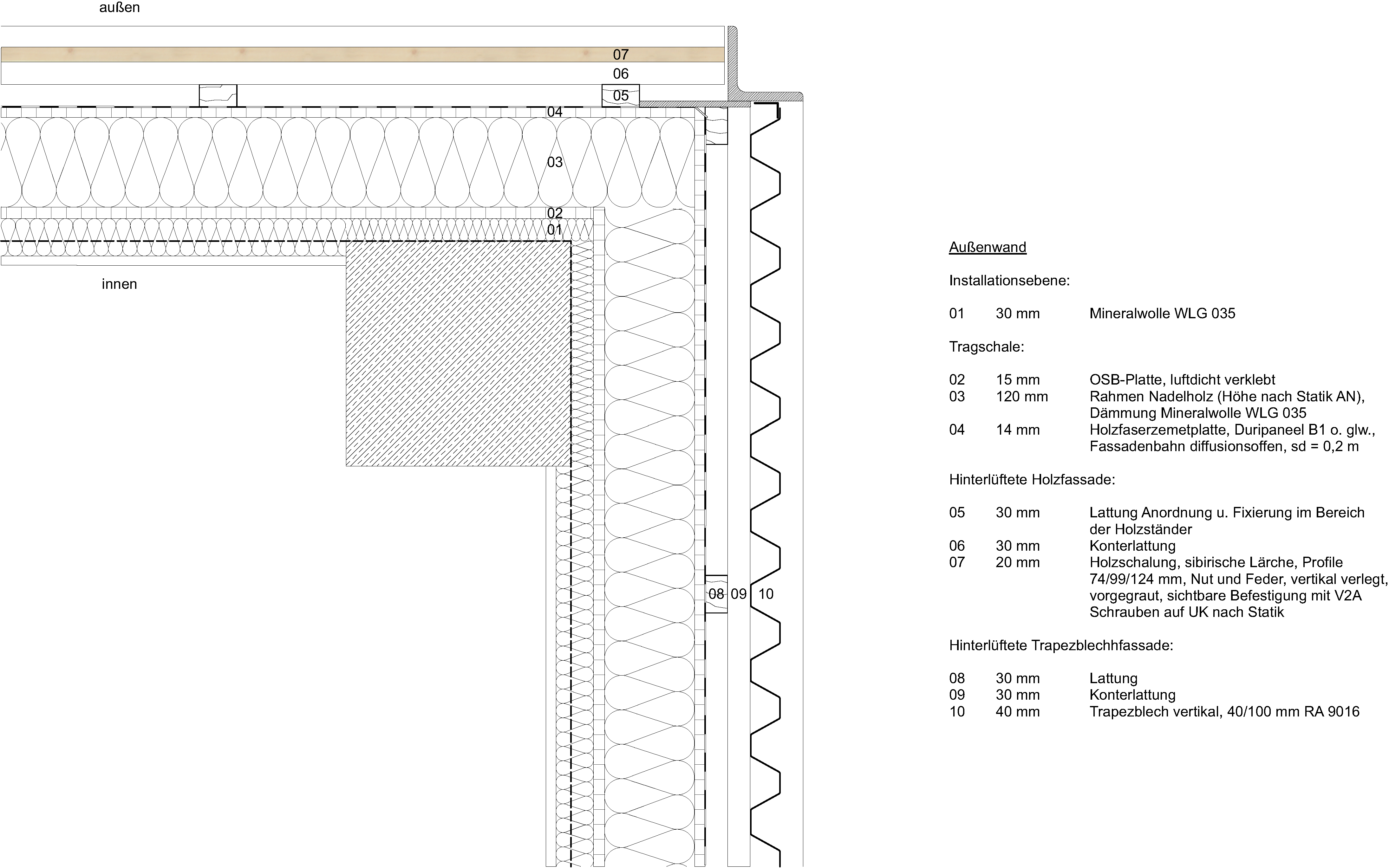

Die Konstruktion folgt vollständig dem Goldbeck-System mit tragenden StBn- oder Mauerwerks-Schotten, nicht tragenden Außenwänden und vorgespannten Hohldielen als Deckenkonstruktion mit hohem Vorfertigungsgrad und minimiertem Materialeinsatz: Beton minus 50%, Stahl minus 70%. Die Tiefgarage ist als monolithische StBn-Konstruktion geplant. Die Außenwände werden mit hochgedämmten Ziegeln oder Porenbeton errichtet und wie ein Patchwork mit unterschiedlichen Fassadenmaterialien belegt: robuste Ziegel im EG und 1. OG, Putz und vorvergraute Holzbekleidung (hinterlüftet) in den Obergeschossen. Eine ungezwungene Durchmischung, die die ideelle, individuelle Aneignung durch die Bewohner erleichtert.

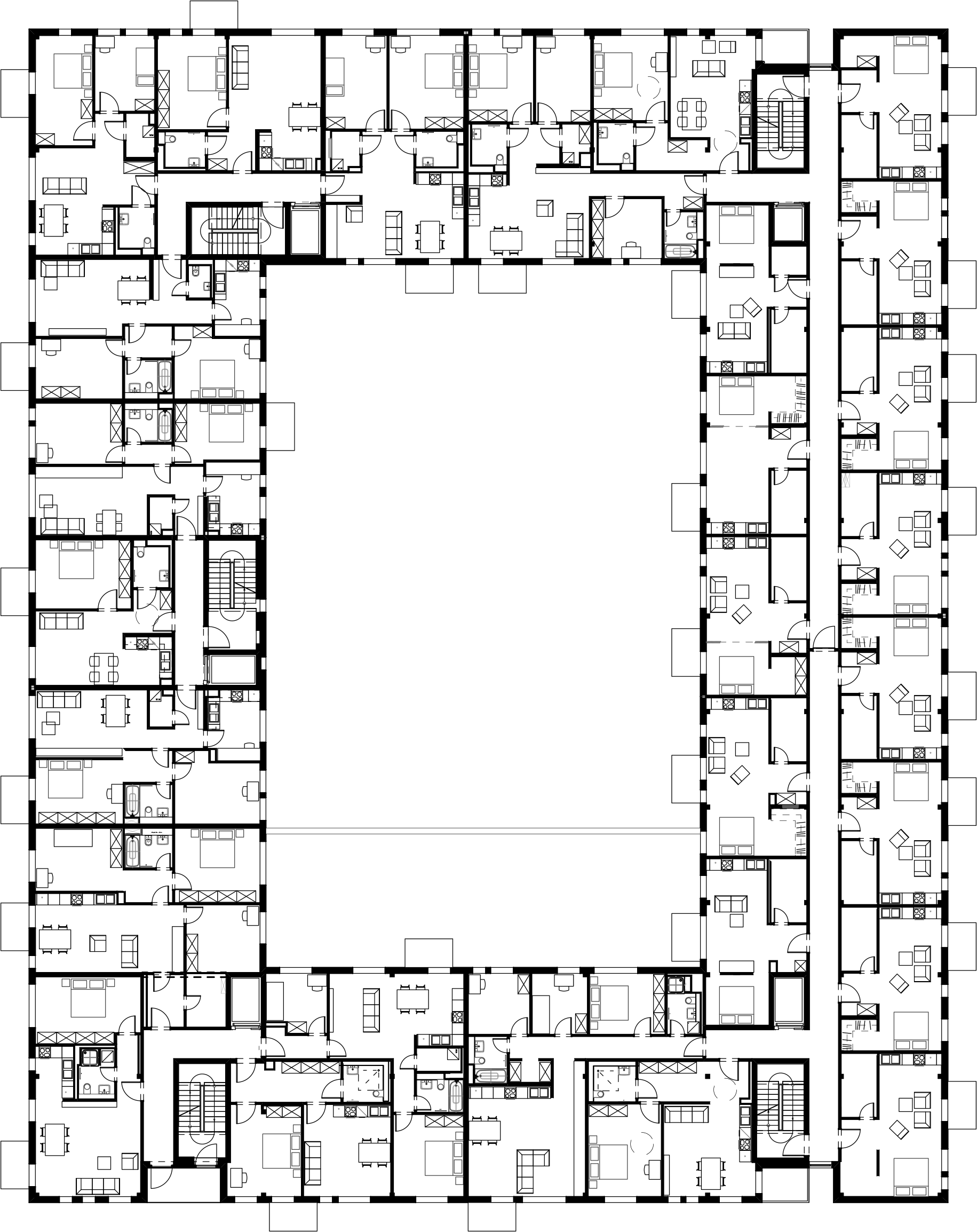

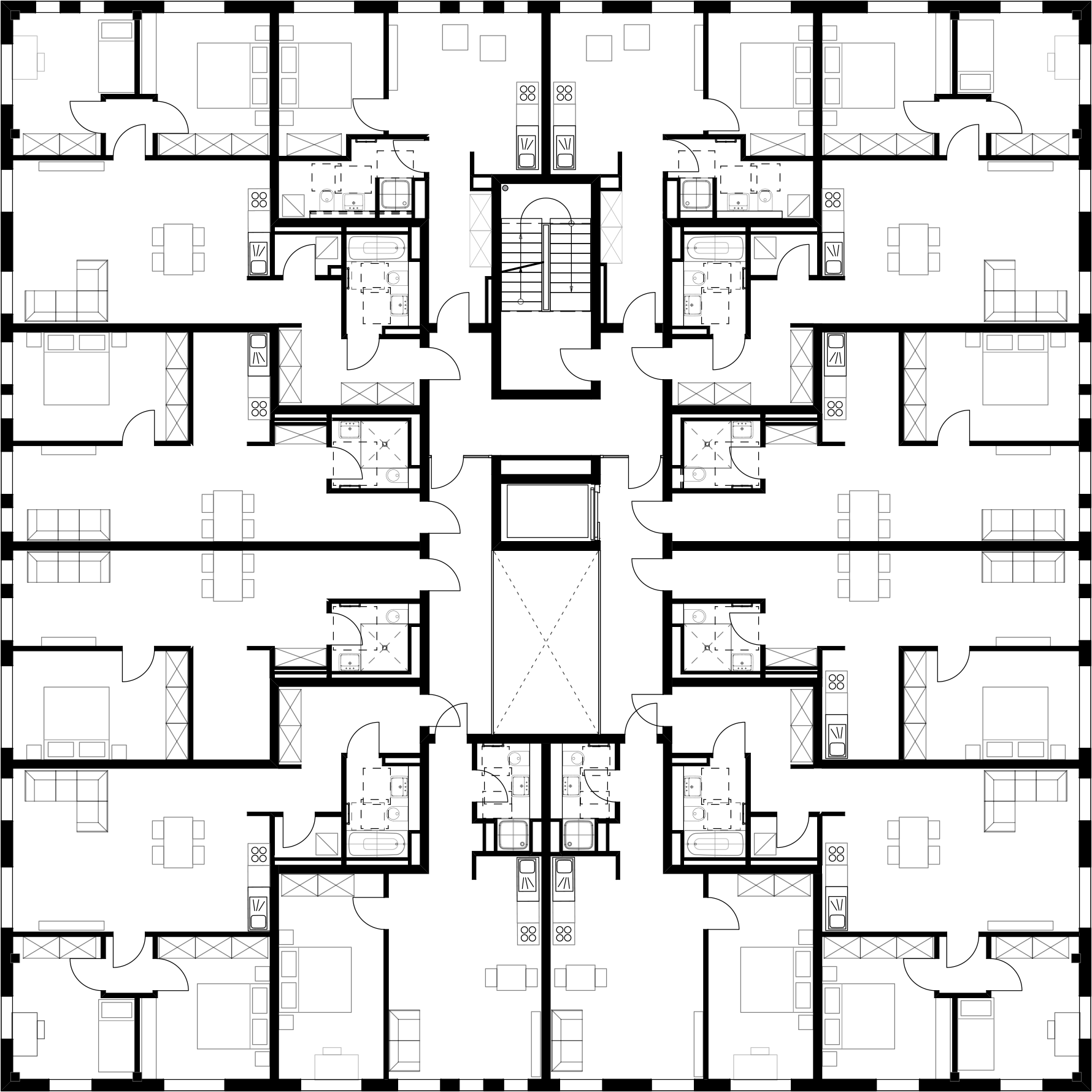

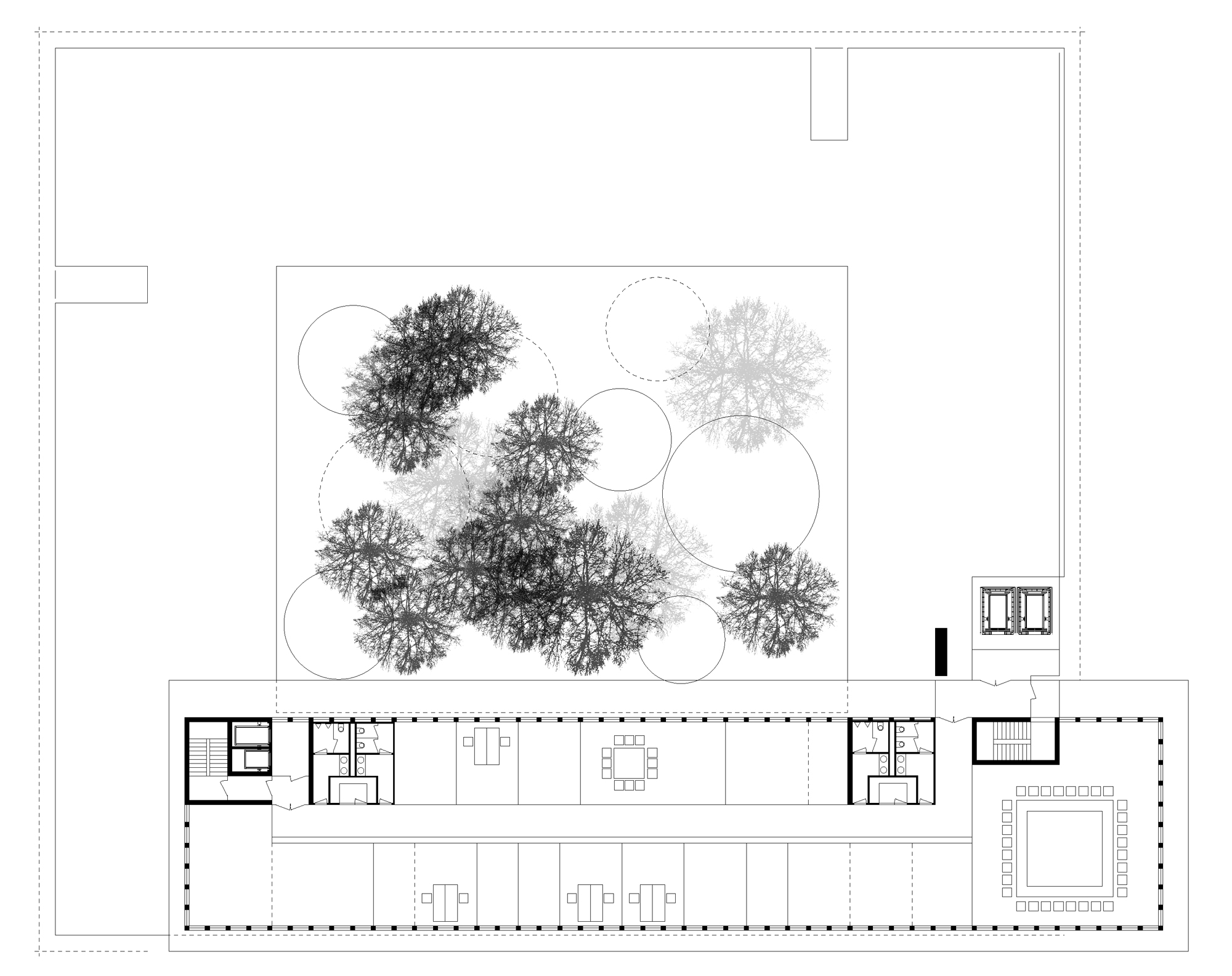

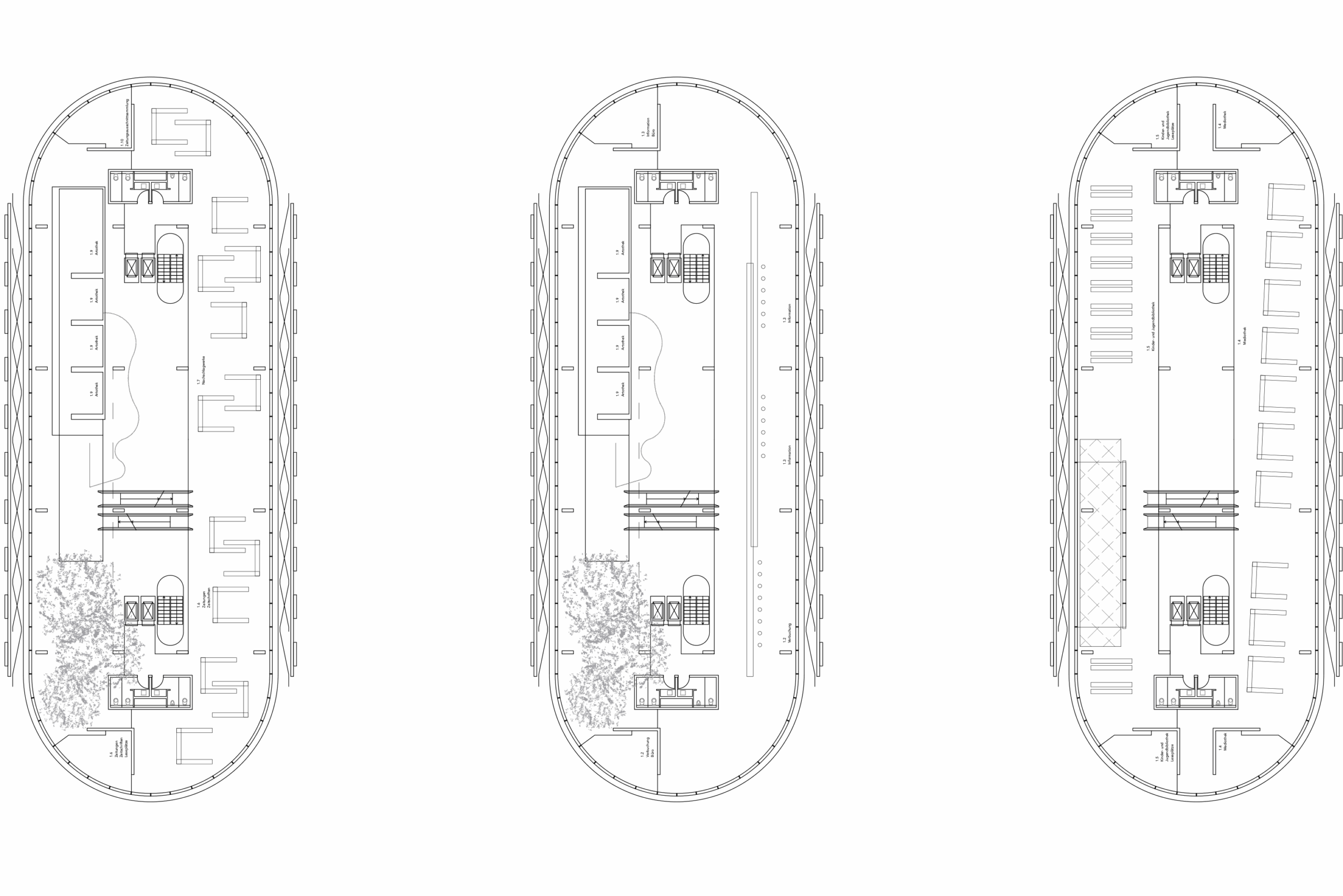

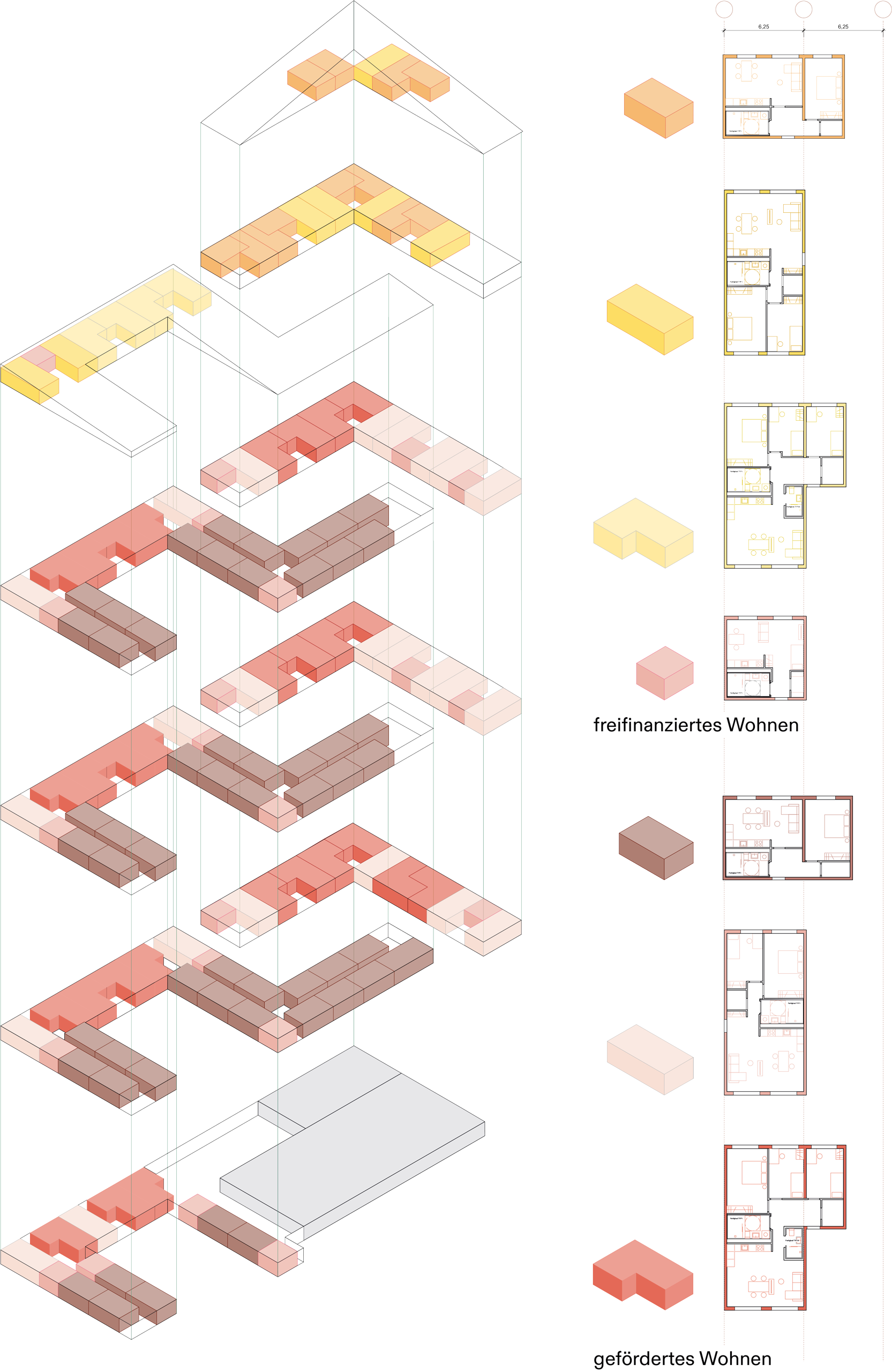

Grundrisse + Variabilität

Das Erschließungskonzept beruht auf der Verknüpfung unterschiedlicher Systeme: dezentrale Treppenhäuser, Mittelgangflure mit natürlicher Belichtung und Belüftung, Laubengang im DG. So können alle Kerne mittelbar oder unmittelbar an die Dottendorfer Strasse und den Boulevard angeschlossen werden. Prinzipiell basiert der Entwurf auf Goldbeck-Standards, es sind aber auch unterschiedliche Layouts möglich – vom Ein-Raum-Apartment bis zur Cluster-Wohnung für Wohngemeinschaften. Am Dachgarten werden Wohnungen mit individuellen Hauseingängen und privaten Gärten angeboten.

Wohnen mit der Natur

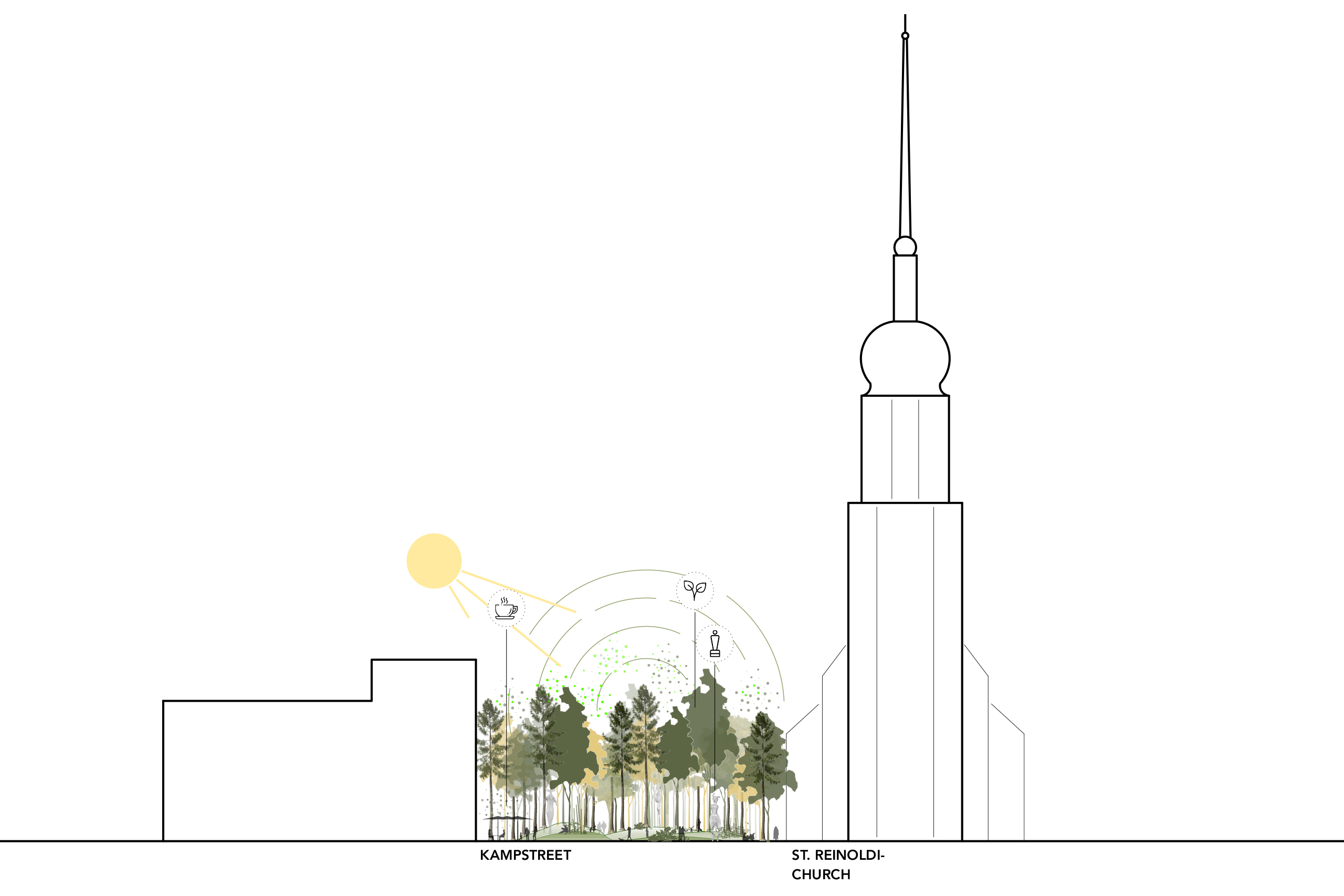

Kinder spielen an der frischen Luft, planschen im Naturteich, Nachbarn mit grünem Daumen gärtnern im Gemüsebeet und der Feuerplatz ist der Ort für spontane oder geplante Feste. Nordhof und Südhof werden intensiv begrünt. Wir wollen damit die ökologische Vielfalt und die Versickerungsfähigkeit im Sinn der „Schwammstadt“ so weit wie möglich sichern. Die artifizielle Geometrie der Gartenanlage ziehen sich als Grundmuster durch das gesamte Quartier und kontrastiert bewusst die natürliche Wildblumenwiese, blühende Obstgehölze und heimische Sträucher und Hecken. Trockenresistente Pflanzen und Feuchte speichernde Bodendecker werden bei der Pflanzenauswahl bevorzugt.

Oberflächen + Entsiegelung

Wann immer möglich, werden die Flächen versickerungsfähig gestaltet, wo keine Notwendigkeit der Begeh- oder Befahrbarkeit besteht, werden sie begrünt oder mit wassergebundenen Wegedecken versehen. Die Verwendung von Oberflächen mit hoher Albedo sollen die Wärmeaufnahme und -speicherung durch Materialien reduzieren. Dies trägt zur Verbesserung des Mikroklimas bei. Zusätzlich werden Klimasteine eingesetzt, die Regenwasser speichern und langsam abgeben können, um das Regenwassermanagement zu unterstützen und zur Kühlung beizutragen.

Wassermanagement

Eine kompakte Bebauung und der Verzicht auf internes Straßenland lässt Raum für Freiflächen. Regenwasser wird, wenn möglich, zurückgehalten und als Brauchwasser oder zur Kühlung (Verdunstung) bei Hitzeperioden gespeichert. Wo Wasser nicht großflächig und offen versickern kann, werden unterirdische Retentionsanlagen eingesetzt.

Vegetation und Biodiversität

Es wird eine Mischung von vielfältigen, einheimischen sowie klimaangepassten Bäume und Sträucher gewählt, welche einen hohen Beitrag zur Förderung der Biodiversität leisten. Im gesamten Gebiet werden zudem mehr als 25 % der Fläche beschattet, was zur Abkühlung des gesamten Gebietes beiträgt und Hitzestaus vorbeugt. Die Dächer werden bepflanzt – mit Raseneinsaat (robuste Mischung) und Weinstöcken.

Schaffung eines autofreien und fahrradfreundlichen Gebiets

Der Entwurf stellt Fahrradfahrer und Fußgänger in den Vordergrund und Autos nicht sichtbar in den Untergrund. Wege werden als Spielflächen wahrgenommen. Zur Unterstützung der fahrradfreundlichen Stadt sind Parkplätze für Fahrräder, auch Lastenfahrräder, über das gesamte Areal verteilt.

Schall

Entlang der Dottendorfer Straße schützt die straßenbegleitende Bebauung das Quartier. Hier sind die Wohnungen „durchgesteckt“, mit Balkonen zu den Innenhöfen und OW-Querlüftung. So erhält jede Wohnung Zugang zum ruhigen, sonnendurchfluteten Binnenbereich des Quartiers. Entlang der Dottendorfer Straße werden im EG ein Bike-Mobility-Hub und gewerbliche Flächen verortet. Eine in Teilen begrünte Fassade ist Schallabsorber gegen den zu erwartenden Verkehrslärm.

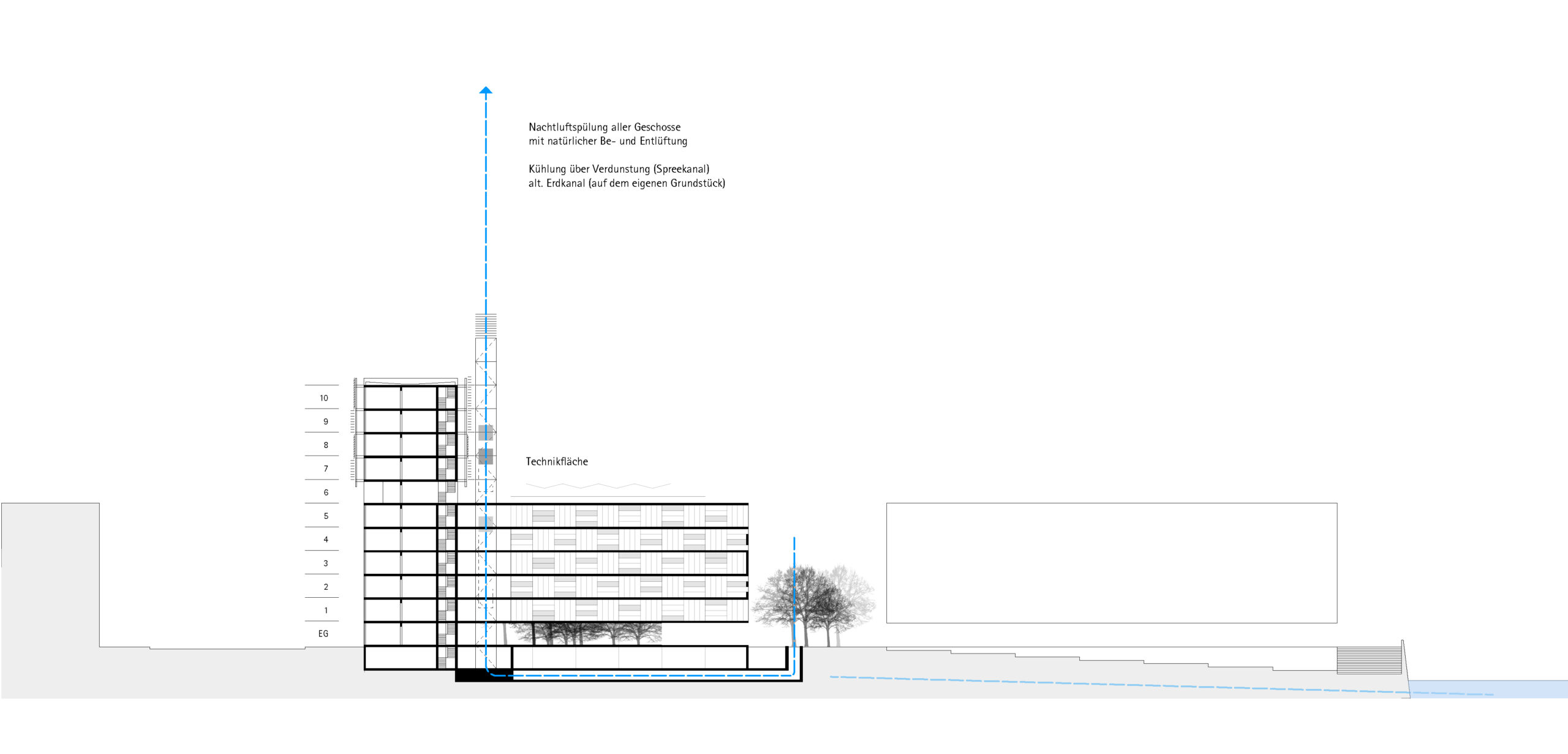

Energetisches Konzept

Die Konstruktion der Fassade, die thermische Trennung außenliegender Bauteile und die Kompaktheit der Baukörper garantiert einen minimierten Transmissionswärmeverlust über die Gebäudehülle.

Die Gebäudehülle (Effizienzhaus 40) der Häuser in Verbindung mit einer Niedrigtemperatur-Fußbodenbeheizung und fassadenintegrierten dezentralen Lüftungsgeräten mit hochwirksamer Wärmerückgewinnung senkt den Primärenergiebedarf. Aktive Lüftungselemente aber auch natürlichen Querlüftung (durchgesteckte Wohnungen) verhindern „dicke Luft“ und Schimmel in den Wohnungen. Schächte werden gebündelt und ihre Zahl auf ein Minimum reduziert.

Für den Sonnenschutz sind je nach Ausrichtung außenliegende Markisen (Südfenster) oder bei den Balkonen Vorhänge vorgesehen. Großzügige Fensterflächen mit 3fach Verglasungen ermöglichen – bei Bedarf - im Winter einen hohen natürlichen Wärmeeintrag in die Wohnungen.

Auf den Dächern werden PV-Anlagen (CIS Solarmodule) zur Stromerzeugung installiert (60 % der Bruttodachfläche). Wird nicht unmittelbar benötigter Strom erzeugt, wird er zunächst in Batterien an zentraler Stelle und danach ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Die Ertrags- und Verbrauchsdaten werden für alle Bewohner auf einem Touchpanel in ihren Wohnungen abrufbar sein. Sie sollen so zu einem sparsamen Energieverbrauch motiviert werden. Ein Interface zeigt Tages, Wochen, oder Jahresbilanz der Energieverbräuche. Darüber hinaus ermöglicht das Panel die Kontrolle wichtiger Parameter von der Raumtemperatur bis zum Luftwechsel.

Daten

Wettbewerb

Nichtoffener Realisierungswettbewerb

06.2025

Adresse

Dottendorfer Str./In der Raste

53129 Bonn

Deutschland

Auslober

WID R1 Bonn GmbH

Rudi-Dutschke-Straße 26

10969 Berlin